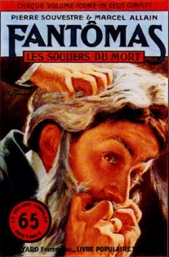

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца) читать книгу онлайн

продолжение серии книг про Фантомаса

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Et il ajoutait, d’un air malin, à l’oreille de son compagnon :

— Moi, vous savez, je la connais l’existence ! J’ai fait quinze ans dans l’armée comme adjudant, et j’ai vu un peu de tout. Eh bien, chaque fois qu’il se passa quelque chose de mystérieux dans mon entourage, je dis comme l’a dit Juve : cherchez la femme.

— Toujours est-il, poursuivit Nortier, que le vieil oncle, qui m’a l’air d’un joli cascadeur, n’a pas encore parlé de sa compagne. On prétend pourtant qu’il a avoué être parti avec un petit numéro.

— Patience, nous saurons bientôt ce qui s’est passé. Pour moi, cette histoire-là ne se termine pas, mais ne fait que commencer.

— Pourquoi donc ? demanda Nortier.

Lebrenet l’attira à l’écart pour lui lâcher tout d’un trait :

— Rien ne m’ôtera de l’idée que l’oncle faisait la cour à sa nièce, que peut-être même, ils étaient plus intimes qu’ils ne le semblent. Vous pensez bien, que, lorsqu’un mari traîne toujours dehors, et que la femme profite de son absence pour filer dare-dare à Paris, cela signifie bien quelque chose.

— Mais ce n’est pourtant pas avec sa nièce qu’il s’est en allé, puisqu’elle était à Vernon tandis que l’on se demandait ce qu’était devenu Baraban.

— Eh bien, s’écria Lebrenet, justement ! Les hommes sont infidèles, vous savez. L’oncle en avait peut-être assez de sa nièce, et il est parti avec une autre.

— Ah, ah, elle est bien bonne ! Sacré Lebrenet, va ! Vous la connaissez vous. Vous avez dû en faire, des fredaines, vous, dans votre jeunesse !

— Dans ma jeunesse ? Mais je ne suis pas un gâteux. Je n’ai pas cinquante ans. Et pour ce qui est de faire des fredaines, je suis bien capable d’en remontrer à d’autres. Vous savez nous autres, anciens militaires, on est toujours un peu là.

Cependant les invités s’étaient empressés autour de l’oncle Baraban, qui racontait son aventure, à demi-mot, s’entend :

— Voyez-vous, faisait l’oncle Baraban, ces gens de la police sont bien ennuyeux. Je suis célibataire, pas vrai ? Libre de faire ce qu’il me plaît, pas vrai ? Je m’en vais donc un certain matin de chez moi, sans dire où je vais, et, je ne m’occupe pas de ce qui se passe. Et voilà que la police arrive à mon domicile, met mon appartement sens dessus dessous et prétend, comme ça, sans savoir, que j’ai été assassiné.

— On a trouvé des taches de sang, chez vous.

— Parbleu, j’ai bien le droit de saigner du nez, je pense. C’est ce qui m’est arrivé. Signe de bonne santé, ça. Saigner du nez, trop de force, trop de vigueur, voilà ce que ça prouve !

Et il se penchait à l’oreille d’une vieille dame qui paraissait l’écouter avec la plus grande attention :

— Vous pensez bien, lui disait-il à mi-voix, en clignant de l’œil, que je n’étais pas tout seul dans ce voyage.

La vieille dame ne l’entendait pas, elle était sourde. Mais les paroles de Baraban ne passèrent pas inaperçues. Les hommes se touchèrent du coude, et les autres femmes, elles, ricanèrent, tout en prenant des airs offusqués.

— Quel type que ce M. Baraban, murmura-t-on. Ah, ces Parisiens, on a bien raison de dire qu’ils sont dévergondés !

L’oncle Baraban, cependant, poursuivait :

— Enfin, un beau jour, je quitte la campagne, un petit trou pas cher où j’étais installé. Naturellement je ne lisais pas les journaux. J’arrive à Paris, ma concierge tourne de l’œil en me voyant apparaître et s’écrie : « Jésus Maria, voilà le mort qui ressuscite ! » Je finis par me faire expliquer la situation, et je pense aussitôt à mes chers neveux, à ma gentille petite Alice, à mon brave Fernand, qui doivent se faire un mauvais sang de tous les diables. Je saute dans le train. J’arrive à Vernon, juste à temps pour voir ces pauvres petits, enchaînés comme des malfaiteurs, et sur le point d’être emmenés dans je ne sais quelle prison. Enfin, tout est bien qui finit bien. Mais c’est égal, quand il y a une gaffe à faire, on peut être sûr que la police est toujours là.

Fernand Ricard cependant, débouchait le champagne.

— À la santé de l’oncle Baraban ! cria-t-il.

Une fois encore, puis une autre, puis une troisième, on but à la santé de Baraban, les têtes s’échauffaient, les conversations devenaient plus vives, et, désormais, dans toute la maison, c’était un vrai brouhaha.

Les amis qui étaient venus féliciter les Ricard de l’heureuse solution de l’extraordinaire aventure dont ils avaient failli être les victimes, ne s’en allaient plus. Les Ricard, cependant, semblaient avoir hâte d’être seuls, et, dès qu’ils trouvèrent un instant pour s’échapper, les deux époux s’accordèrent un tête-à-tête au cours duquel ils échangèrent de graves propos.

Tout bas, Alice Ricard demandait en tremblant à son mari :

— Y comprends-tu quelque chose ?

— Non, déclarait-il, pas encore. Mais ça viendra sûrement tout à l’heure. En tout cas, tâche de te secouer, de n’avoir l’air de rien tant qu’il y aura du monde.

— Oh je voudrais qu’ils restent tous là, qu’ils ne s’en aillent pas, murmura-t-elle. J’ai peur de les voir partir. Je suis terrifiée à l’idée que nous allons être seuls avec…

— Que veux-tu, dit-il, cela ne peut pas durer éternellement. Il va bien falloir qu’on s’explique tôt ou tard.

L’oncle Baraban, d’ailleurs, qui semblait au mieux avec tous les amis de ses neveux, encore qu’on ne l’eût jamais vu jusqu’alors à Vernon, avait pris la parole et n’hésitait pas à déclarer, avec cette bonhomie de certaines gens qui peuvent dire les choses les plus insolentes sans qu’il soit possible de leur en vouloir :

— Vous êtes tous bien gentils, et je vous aime de tout mon cœur mais, soit dit sans vous offenser, je serais bien content de me reposer et de finir ma soirée en tête à tête avec mon neveu et ma nièce. Vous le savez, malgré tout, moi, je suis un homme qui aime la famille. La famille, il n’y a que cela de vrai au monde. On se retrouvera une autre fois, demain peut-être. J’irai vers onze heures au café prendre l’apéritif.

Les gens avaient compris. Des mains se tendirent vers celles de l’oncle Baraban, qui les étreignit avec condescendance et cordialité.

Lebrenet s’était approché de lui, et le retraité disait au Parisien :

— Vous êtes un gaillard vous ! Mais j’en ai connu qui vous valaient. Hé, hé, à votre âge, s’en aller comme ça passer quelques jours à la campagne, on sait ce que ça veut dire.

Nortier s’approchait à son tour, et, se penchant à l’oreille de Baraban, il lui souffla :

— Il y avait du linge avec vous, pas vrai ?

— Comment donc ! dit Baraban. Mais c’est pas la peine de le crier sur les toits, je vous raconterai ça en détail demain, lorsque nous serons entre hommes.

La foule s’écoula peu à peu. Baraban s’était mis à la fenêtre, et, à la manière du héros qui rentre dans sa ville natale, après s’être couvert de gloire, il saluait de gestes larges et majestueux tous ces nouveaux amis qui, enthousiastes, se retiraient en criant :

— Vive Baraban ! Vive les Ricard ! À bas la police !

Il ne restait plus dans le salon du premier étage que la vieille dame sourde à laquelle Fernand hurlait dans l’oreille :

— Il faut vous en aller, il n’y a plus personne !

La vieille dame finit par comprendre, enfin, que son devoir était de se retirer, et, lorsqu’elle s’en alla, serrant la main d’Alice, elle lui demanda d’une voix chevrotante :

— Mais enfin, ma chère petite, de quoi s’agit-il ? Que s’est-il passé ?

Cependant la nuit était venue, et la petite bonne des Ricard, abasourdie, s’était terrée dans la cuisine. Alice Ricard finit par l’y découvrir :

— Eh bien, lui dit-elle, et la lumière ?

La petite bonne, machinalement prépara ses lampes, elle les apporta quelques instants après, au premier étage.

L’oncle Baraban qui s’était tenu à la fenêtre, pour saluer le départ des visiteurs, venait de fermer les persiennes. Il tira les rideaux, et s’assit dans un fauteuil, en face de Fernand Ricard.