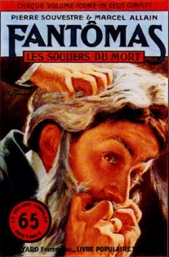

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца) читать книгу онлайн

продолжение серии книг про Фантомаса

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Mon cher Baraban, fit-il, vous êtes un type dans mon genre qui me convenez parfaitement et je ne veux pas vous lâcher. Nous allons aller la voir ensemble, cette petite femme.

— Ah mais non, ah, mais non ! Ça n’est pas possible ! Elle sera furieuse que j’amène quelqu’un, même un ami. Vous comprenez bien, les amoureux comme elle et moi, comme nous, ça ne s’exhibe pas, ça se cache.

— Je saurai me retirer à temps.

— Non, non, protestait Baraban, moi je ne veux pas ! Vous comprenez, c’est très gênant. Surtout qu’elle ne vous connaît pas.

— Est-ce bien sûr ?

Mais il était difficile de joindre le regard de l’extraordinaire fêtard. Sous prétexte de soleil, il avait substitué à son lorgnon noir des lunettes jaunes, ce qui lui donnait une allure d’un comique extravagant. Il s’arrêta cependant de bavarder et Juve en profita pour dire d’un air très protecteur :

— Vous pensez bien, mon cher Baraban, que je suis au courant de vos amours.

Et il ajouta avec une mine attristée :

— Votre pauvre neveu Fernand Ricard, vous lui en faites pousser des cornes.

— Quoi ? s’écria Baraban, vous savez qu’Alice… ?

— Oui, fit Juve, je sais qu’Alice…

Et celui que Juve prenait pour l’oncle Baraban, un instant surpris, reprit son aplomb :

— Eh bien, fit-il, puisqu’on ne peut rien vous dissimuler, je vais tout vous confier. Ce n’est pas avec ma nièce que j’ai rendez-vous. La pauvre petite, ça a chauffé hier soir, quand elle a su que je la trompais, mais je l’ai provisoirement réconciliée avec son mari. Non, celle que je vais voir, c’est Germaine, une brune capiteuse, au teint mat, on dirait une Espagnole ou une Italienne, et ce qu’il y a de plus curieux, c’est qu’elle est née à Montmartre.

Juve poursuivait avec entêtement :

— Je vous accompagne. Je veux à toute force connaître Germaine.

— Non.

— Si !

Leste comme un jeune homme, Baraban parcourait à pas pressés le trottoir de la rue Richer. Au carrefour de la rue de Trévise, un autobus stoppait, il y monta, s’engouffra à l’intérieur, puis le véhicule démarrait.

Mais le policier était leste, lui aussi : il rattrapa l’autobus à la course, sauta dans la voiture, voulut à toute force aller s’asseoir à côté de l’énigmatique personnage. Le conducteur l’en empêcha :

— Complet à l’intérieur, déclara-t-il. Une place seulement sur la plate-forme.

— C’est encore heureux, pensa Juve, que ce ne soit pas complet.

Baraban semblait ne pas s’être aperçu que Juve avait pris le même véhicule que lui. L’extraordinaire vieillard descendit au boulevard Rochechouart. Il tomba dans les bras du policier :

— Ah, par exemple, s’écria-t-il en voyant Juve, elle est bien bonne. Bonjour, mon cher.

Puis, aussitôt il lui dit :

— Au revoir.

Baraban sauta dans un taxi qui passait, criant au conducteur :

— Rue Duperré.

Mais Juve avait entendu :

— Il ne sera pas dit, grommela-t-il, que cet animal me dépistera. Il commence à m’intéresser singulièrement.

Juve perdait quelques secondes à chercher un véhicule pour lui. Par bonheur, il trouva un taxi. Un passant allait le prendre, le policier, sans vergogne, le bouscula, et, sans tenir compte de ses protestations, car le passant prétendait être le premier, Juve dit au mécanicien :

— Cent sous pour la rue Duperré, place Pigalle.

— Ça colle, répondait l’homme qui, agréablement surpris de ce client inattendu sans doute, fit grincer de façon abominable ses malheureux changements de vitesse qui n’en pouvaient mais.

Quelques instants après, le policier rattrapait le fuyard. Il le voyait s’engouffrer sous la voûte d’une maison après avoir réglé son taxi.

Juve paya le fiacre, et, sans rien demander à la concierge, bondit dans l’escalier qui se présentait à sa droite. À toute allure, Juve gravissait les étages, espérant à chaque instant rejoindre Baraban.

Il parvint au cinquième, et là, il acquit la triste certitude que l’oncle Baraban ne l’avait pas précédé dans cet escalier. Le policier, par la fenêtre qui donnait sur la cour, voyait en effet Baraban en train de traverser cette cour et qui sortait à l’autre extrémité.

La maison était double, avec deux issues, l’une sur la rue Duperré, l’autre sur la rue Victor-Massé.

Juve descendit lentement. Il avait perdu la piste de l’homme qu’il poursuivait et dont l’attitude lui paraissait de plus en plus surprenante.

Le policier n’essaya pas de retrouver son homme. Assez penaud, il rentra chez lui, et, conformément à son habitude, s’étendit sur son lit, tout habillé. Les yeux fixés sur le plafond, Juve réfléchit longuement :

— Ce Baraban, grommelait-il, m’a fichu dedans et je suis un imbécile. Mais tout n’est pas fini, et je saurai, oui, je saurai.

Soudain, le front de Juve se rembrunit. Il raviva dans sa pensée le souvenir des traits de cet homme et de ce regard perpétuellement fuyant qu’il n’avait pas pu fixer une fois. Il se rendait compte aussi que la voix de Baraban était une voix étrange, anormale, nullement naturelle. Tiens !

— Serait-ce possible, pensait Juve, que ce soit Lui ?

En prononçant ce Lui, Juve voyait se préciser devant ses yeux un personnage, une silhouette qui ne rappelait en rien le jovial Baraban.

C’étaient des traits durs, sinistres, qu’il entrevoyait, un visage impénétrable, un masque sardonique, un regard d’acier. C’était une vision tragique qui surgissait à son esprit, non point une vision de gaieté et de rire, mais de drame, de tragédie, d’horreur.

— Est-ce possible ? se demandait Juve. Si c’est Luiqui se cache désormais sous la personnalité de l’oncle Baraban, qu’est-ce tout cela peut bien signifier ?

Juve s’était assis sur son séant, il discutait tout haut, avec lui-même :

— Non, non, je ne peux pas y croire, c’est impossible et pourtant ?

21 – CHAUSSER LES SOULIERS DU MORT

Il était à peine sept heures. Un fiacre s’arrêtait à quelques mètres du numéro 22 de la rue Richer. Trois hommes en descendirent : deux hommes aux allures d’anciens militaires, et un troisième personnage qui synthétisait le type parfait du valet de chambre de bonne maison. Le fiacre était retenu à l’heure. Il pleuvait légèrement et le cocher, maussade, avait relevé le col de son manteau.

Le valet de chambre, cependant, disait à ses deux compagnons :

— Vous allez vous tenir devant la porte l’un et l’autre. S’il sort, arrêtez-le et mettez-le dans la voiture, vous savez ensuite ce qu’il faut en faire.

— Compris, patron, dirent les deux autres.

L’homme à l’allure de domestique, cependant, s’introduisit dans le couloir obscur de la maison habitée par le fameux Baraban et dans laquelle se trouvait également demeurer l’ami de Juve, le journaliste Fandor !

Ce dernier était plongé dans le plus profond sommeil lorsqu’un violent coup de sonnette retentit à sa porte. Fandor sursauta, cria : « Zut ! » puis il se retourna, s’enroulant dans ses couvertures.

Quelques instants passèrent, un autre coup de sonnette. Fandor, qui dormait sur le côté droit, se remit sur le côté gauche, et répéta : « zut ! » avec la même conviction. Au troisième carillon, le journaliste bondit hors de son lit : « Bon sang bleu, fit-il, on ne peut donc pas vous foutre la paix. »

Et, s’enveloppant d’une sorte de peignoir, il s’en alla en titubant, les yeux encore tout bouffis de sommeil, ouvrir la porte de son appartement.

À peine l’eut-il entrebâillée que celle-ci fut violemment poussée, quelqu’un entrait dans la pièce, après avoir refermé la porte derrière lui. Abasourdi, Fandor le suivait.

— Qu’est-ce que vous voulez ? Qui êtes-vous ? interrogea Fandor.

Le visiteur s’inclina respectueusement devant le journaliste :

— Je suis le domestique.

— Quel domestique ? demanda Fandor en bougonnant.

— Le domestique que monsieur a fait demander, et je m’appelle Sulpice.