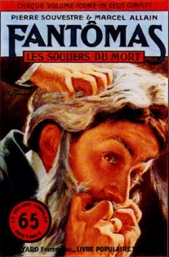

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца) читать книгу онлайн

продолжение серии книг про Фантомаса

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Bigre, constatait M. Havard, on a beau être habitué, cela fait tout de même un drôle d’effet. Ça sent la mort ici, hein ?

Juve ne répondit point, mais il devait s’avouer, en effet, malgré ses convictions intimes, qu’il était impossible de nier que l’aspect de l’appartement était tragique, effroyable. Comme le disait M. Havard, cela sentait la mort.

Depuis le crime, en effet, nul n’était rentré dans le petit appartement dont Juve avait soigneusement respecté le désordre lors de sa première enquête.

Les meubles apparaissaient toujours renversés, brisés, éventrés. Les couvertures du lit de la chambre à coucher gisaient toujours sur le sol, et surtout, il y avait, aussi bien sur le parquet de la salle à manger que sur les tapis de la chambre, que sur les carpettes des corridors, de larges taches rougeâtres, faites d’un liquide épais, coagulé, des taches de sang.

— Par quoi commençons-nous ? demanda Juve.

M. Havard s’assit :

— Par causer, dit-il. J’ai d’ailleurs une confession à vous faire, Juve.

Or, à ces mots, le policier sursauta :

— Parbleu, vous reconnaissez, chef, que la thèse de l’assassinat ne tient pas debout et vous avez découvert quelque chose qui vous fait admettre ma théorie ? La théorie de la fugue ?

Juve parlait avec une entière bonne foi, librement. Il se mordit les lèvres en entendant la réponse de son chef :

— Sapristi, que vous êtes insupportable, Juve ! Quand vous avez une idée dans la tête, il n’y a pas moyen de vous en faire démordre.

— Aïe, pensait Juve à ce moment, j’ai parlé trop vite, c’est une gaffe. Le patron va se vexer et ne me dira rien.

M. Havard, cependant, après un mouvement d’impatience, redevint souriant :

— Juve, dit-il, regardez autour de vous, et répondez-moi de sang-froid. Voyons, est-ce qu’en présence de tout le désordre de cette pièce, vous pouvez soutenir qu’il n’y a pas eu assassinat ? Est-ce que ce sang, qui traîne sur le plancher… ? Est-ce que ce meuble fracturé… ? Est-ce que ce lit défait… ?

— Monsieur Havard, interrompit Juve, ne discutons pas, si vous le voulez bien, sur des hypothèses. Vous avez appris du nouveau. Quel est ce nouveau ?

M. Havard, cependant, devait être ce jour-là de bien bonne humeur, car, cette fois encore il ne se fâcha pas :

— Vous voulez apprendre ce que je sais de nouveau ? disait-il. Eh bien, soyez satisfait. Voilà…

Juve était tout oreille. M. Havard ne se dépêchait pas de le renseigner. Le chef de la Sûreté s’amusait, évidemment, de l’impatience de l’inspecteur.

— Juve, reprenait-il enfin, j’ai eu, hier soir une excellente idée, en vous quittant au Palais de Justice. J’ai fait convoquer, d’une part, tous les agents plongeurs et, d’autre part, tous les brigadiers de la Sûreté qui étaient disponibles.

— Pour quoi faire ?

— C’est simple. Les agents plongeurs doivent, aux termes de leur règlement, se tenir toujours sur les berges, n’est-ce pas ? J’ai voulu les interroger et savoir si l’un d’eux, par hasard, n’avait pas aperçu Théodore Gauvin et la nommée Brigitte, la nuit du crime, c’est-à-dire si l’alibi invoqué par ces individus était exact.

— Et alors ? demanda Juve.

— Et alors, articula lentement M. Havard, il s’est trouvé que l’idée était excellente. L’agent 66 a été très affirmatif. Il a pu m’affirmer qu’il avait vu cette nuit-là Théodore Gauvin et la jeune femme se promener sur les berges. Cet agent était d’autant plus certain de son fait, qu’il avait remarqué que le jeune Théodore Gauvin semblait être un monsieur vraiment bien habillé pour donner le bras à une femme du genre de Brigitte qu’il avait prise pour une pierreuse.

Juve, à ces mots, se frottait les mains :

— Ma foi, disait-il, vous avez raison, patron, vous n’avez pas perdu votre temps. Cette déposition innocente complètement le petit Théodore et Brigitte.

— Non, dit M. Havard, car enfin l’agent peut se tromper et, en tout cas, rien ne prouve que, très justement, cette rencontre ne soit point un rendez-vous prémédité des deux complices. Mais enfin, tout de même, c’est plutôt une présomption d’innocence. Mais enfin, oui, je conviens que ces jeunes gens ne pouvaient pas être rue Richer à l’heure du crime, puisqu’on les a vus sous un pont au même moment…

Le chef de la Sûreté se taisait, Juve interrogea encore :

— Et pourquoi avez-vous fait demander tous les brigadiers de Sûreté disponibles ?

— Pour leur enjoindre, mon cher Juve, de faire hier soir une rafle parmi les individus qui fréquentent habituellement les ponts, qui y cherchent chaque nuit un abri contre le froid et une cachette contre les sergents de ville.

Juve approuva encore :

— Excellente idée, chef. Je suis confus de ne pas avoir pensé à cela.

— On ne pense pas à tout, dit M. Havard, et, quand on s’occupe d’une fugue, alors qu’il s’agit d’un assassinat… Mon cher Juve, j’ai interrogé ce matin les individus arrêtés hier, et l’un d’eux, un ouvrier terrassier, actuellement sans travail, mais semblant fort honnête, n’ayant en somme d’autre vice que d’être dans la misère, m’a confirmé la déposition de l’agent 66. Il n’y a plus de doute à avoir, il est établi que Brigitte et Théodore Gauvin sont innocents.

M. Havard dit cela d’un ton de triomphe. C’était d’un ton de triomphe que Juve poursuivait la phrase commencée :

— Et cela établi, disait le policier, on tente de démontrer que, peut-être bien, M. Havard, il n’y a pas crime. Le principal argument en faveur du crime, c’était en effet que vous teniez les assassins. Or, les assassins sont innocents. M. Havard, je vous dis qu’il y a fugue !

Obstinément, Juve en revenait à ses théories. M. Havard lui répondit convaincu :

— Je n’ai pas d’assassins en ce moment, reconnaissait en effet le chef de la Sûreté, mais je suis ici pour en chercher. Voyez-vous, Juve, il y a vraiment trop de sang dans cette pièce pour que je croie à une fugue.

Juve, à ces mots, se contenta d’esquisser un geste de doute :

— Mise en scène, dit-il. Rien que mise en scène !

À quoi, M. Havard avec le même geste de doute, répondit :

— C’est une explication qui n’explique rien.

Les deux hommes, dès lors, se levèrent. Juve comprenait bien que M. Havard était sincère, et M. Havard avait, au fond de lui-même, une trop grande confiance en Juve pour le soupçonner de parti pris.

— Voulez-vous que nous cherchions ensemble la vérité ? proposa-t-il.

— Accepté.

— Eh bien, perquisitionnons !

Une besogne longue, compliquée, désagréable, commença.

Juve et M. Havard, pièce par pièce, fouillèrent chaque meuble, examinèrent les papiers, vérifièrent le moindre détail du désordre.

Et, tout d’abord, ils ne trouvèrent rien. C’est seulement après trois heures de recherches, que Juve poussait un cri de surprise :

— Monsieur Havard, appela-t-il.

— Quoi donc ?

— Venez vite !

M. Havard était à ce moment-là dans la salle à manger. Il accourut pour trouver Juve accroupi sur le tapis de la chambre à coucher.

— Vous avez trouvé quelque chose ? demanda-t-il.

— Regardez ! répondit Juve.

Le policier désignait du doigt tendu une cheminée, dont la trappe était baissée, et que M. Havard considéra quelques instants en silence.

— Eh bien ? interrogea le chef de la Sûreté, qui semblait ne pas comprendre. Qu’est-ce qu’il y a de ce côté-là ?

— Il y a du sable, répondit Juve.

Cette fois, M. Havard bondit en avant :

— Du sable ? répétait-il. Dieu me pardonne, mais vous avez raison.

Juve, en effet, ne se trompait pas. Sur le marbre de la cheminée, il y avait des traces de sable, qui, chose curieuse, semblait avoir glissé par-dessous les tôles de la trappe.

— Qu’est-ce que cela veut dire ? commença M. Havard. Quelles conclusions en tirez-vous ?

Juve se releva et s’approcha de la cheminée.

— Jusqu’à présent, disait-il, je ne conclus pas, je constate. Il y a du sable, voilà tout. Je ne l’avais pas vu le premier jour, et cela m’étonne.