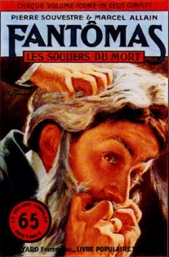

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца) читать книгу онлайн

продолжение серии книг про Фантомаса

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Jacques ! Jacques ! Sauve-moi, criait la malheureuse. Je suis innocente !

Le pauvre jeune avocat ne pouvait qu’ouvrir les bras et la serrer tendrement sur sa poitrine :

— Aie du courage, disait-il, ne t’affole pas. Je sais bien que tu es innocente. Le tout, c’est de le prouver, mais nous y arriverons.

Juve, lui aussi, murmura quelques mots à la jeune femme :

— Mademoiselle, disait le policier, soyez calme et ne vous rendez pas malade. Voyez-vous, la santé, c’est la première des choses. Oui, croyez-moi. Ah, j’ai une autre recommandation à vous faire : tâchez de ne point vous troubler et répondez toujours la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Le meilleur moyen de se défendre quand on est innocent, c’est de ne pas ruser.

Juve allait continuer à parler, mais la main de M. Havard se posait sur son épaule :

— Juve, reprochait le chef de la Sûreté, je ne vous comprends pas, mon ami. Vous semblez plein de bienveillance à l’égard de cette femme. Elle a tué. Elle est coupable.

Juve, à ces mots, avait un indéfinissable sourire :

— J’endors son esprit, disait-il, je la dupe, patron.

Cette conversation devait cesser cependant, car le juge d’instruction s’impatientait :

— Je vous prierai de faire silence, demanda-t-il.

Et, s’adressant à l’inculpée, il ajoutait :

— Mademoiselle, vous persistez à soutenir que la nuit du crime, vous vous trouviez sous un pont et que vous y avez rencontré un jeune homme avec qui vous vous êtes entretenue, qui vous a consolée, et que vous n’aviez jamais vu auparavant ?

— Oui, monsieur.

— Ce jeune homme, vous êtes capable de le reconnaître ?

— Oui, monsieur.

— Bien. Asseyez-vous ici dans ce coin et ne bougez plus.

Le juge se leva, alla ouvrir la porte d’un petit salon communiquant avec son cabinet, il en revint quelques instants plus tard, causant familièrement avec le jeune Théodore Gauvin.

Le magistrat avait évidemment prévenu le jeune homme de n’avoir à faire aucun geste suspect, d’adopter une attitude indifférente, tranquille.

Il voulait voir si Brigitte allait le reconnaître.

Or, ce qui se passait était définitif, décisif, surtout dans l’esprit de Juve.

À peine Théodore Gauvin était-il entré, en effet, dans le cabinet du juge d’instruction, qu’il apercevait Brigitte et que Brigitte l’apercevait :

— Ah ! mon Dieu, cria Théodore, mais voilà la jeune femme que j’ai vue…

Et, en même temps, Brigitte se précipitait vers Théodore en criant :

— Lui, c’est lui !

Cette confrontation amena naturellement quelque désordre parmi les assistants. Le notaire, M e Gauvin, bondissait sur son fils, l’empoignait aux épaules, lui plaquait deux vigoureux baisers sur les joues :

— Ah, mon petit ! dit le tabellion.

Et cet homme grave, digne, impassible d’ordinaire, avait deux grosses larmes au coin des yeux.

Havard, pendant ce temps, se frottait les mains, et clignait de l’œil en regardant Juve :

— Ils ne sont pas forts, murmurait le chef de la Sûreté. Ils se reconnaissent tout de suite sans difficulté. Autant vaudrait pour eux avouer qu’ils sont complices.

À l’autre bout de la pièce cependant, Michel retenait par le bras M e Faramont qui, très pâle, voulait s’élancer vers sa maîtresse.

— Brigitte, appelait le jeune avocat d’une voix qui tremblait, Brigitte, avais-tu jamais vu ce jeune homme ?

La voix aigre du juge d’instruction s’éleva à nouveau :

— Silence ! criait le magistrat.

Puis, l’on se tut, cependant que le juge reprenait d’une voix radoucie :

— Messieurs, votre conduite me surprend. Il me semble que vous êtes tous ici dressés comme des adversaires. Voyons, nous devrions chercher ensemble la vérité.

Il reçut à bout portant deux protestations violentes :

— Mon fils est innocent, disait M e Gauvin, et vous voulez le perdre.

— Brigitte n’a rien fait, criait M e Faramont, l’alibi qu’elle invoquait se vérifie, par conséquent…

M. Havard insinuait :

— Il serait peut-être bon, monsieur le juge, de faire préciser aux inculpés les conditions dans lesquelles ils se sont connus. Nous avons reçu à ce sujet, hier, les déclarations de M lle Brigitte, nous n’avons pas entendu la déposition de M. Théodore Gauvin.

— En effet, dit le juge.

Et il interrogea Théodore :

— Comment avez-vous rencontré mademoiselle ?

Théodore Gauvin, tout naturellement, fit un récit identique à celui qu’avait fait, la veille, la maîtresse de Jacques Faramont.

***

Une heure plus tard, Juve et M. Havard descendaient ensemble les degrés du perron du Palais de Justice.

— Voyez-vous, Juve, disait M. Havard en claquant de la langue en signe de satisfaction, cette affaire va se terminer très vite, très facilement. Cette confrontation ne peut laisser aucun doute. Théodore Gauvin et Brigitte soutiennent exactement la même fable, il y a donc entente entre eux. Cela établit la préméditation, et cela prouve, en outre…

— Pardon, interrompit Juve, mais avant de songer à traiter ce récit de fable, est-ce qu’il ne serait pas possible de se demander s’il n’est point, au contraire, l’expression de l’exacte vérité ? Je ne vois pas pourquoi, par exemple, Théodore Gauvin et Brigitte ne se seraient pas rencontrés comme ils le prétendent ?

Or, à ces mots, M. Havard s’arrêta net.

— Ah ça ! dit-il, mais vous avez l’air, Juve, de considérer que ces deux gaillards sont innocents ? Vous en tenez toujours pour l’hypothèse de la fugue ?

— Euh, fit Juve, d’un air énigmatique, je ne sais pas. Je n’ai pas d’opinion tranchée.

Havard haussa les épaules.

— Tenez, disait-il, avouez, mon vieux Juve, qu’il vous en coûte de reconnaître que j’ai eu, pour une fois, plus de flair que vous ? Bah, voyons, mettez votre orgueil de côté. Oubliez que je suis votre patron, et croyez…

Juve éclata de rire et dit :

— Pas un mot de plus, monsieur Havard. Je ne suis pas le jaloux que vous semblez croire. Vous admettez un assassinat ? Très bien. Moi je suppose une fugue. Eh bien, il n’y a qu’un moyen de nous départager : cherchons tous les deux à prouver le bien-fondé de nos assertions, cherchons et nous trouverons.

— Pardon, riposta M. Havard, mais précisément, je prétends avoir trouvé. Théodore et Brigitte viennent d’être reconduits à la souricière [11]. Je suis persuadé qu’ils sont les assassins.

Juve, cette fois souriait. Il serra la main du chef de la Sûreté, avec un geste vague, concluant cet entretien :

— En somme, nous campons sur nos positions.

M. Havard s’était à peine éloigné que Juve consulta sa montre.

La confrontation au Palais de Justice avait duré fort longtemps.

— Tant pis, gronda Juve, il est neuf heures un quart, je vais dîner.

Juve se rendit en effet dans un restaurant voisin d’où il téléphona chez lui :

— Allô, c’est vous, Jean ? Fandor m’a-t-il téléphoné ?

— Non, monsieur, répondait le fidèle domestique… M. Fandor n’a pas donné de ses nouvelles…

— Très bien, merci.

Sans insister, Juve raccrocha l’appareil téléphonique et commanda son menu.

— Oh, oh, pensait le policier, pour que Fandor n’ait point donné de ses nouvelles, comme le prétend Jean, c’est assurément qu’il enquête. Bah, il peut bien chercher de tous les côtés le cadavre de Baraban, j’imagine qu’il ne le trouvera pas. D’ailleurs, j’ai mon idée.

Juve, contrairement à ses habitudes, dîna sans se presser.

Il était souriant, joyeux, satisfait. Il estimait que la journée n’avait rien apporté qui fût de nature à lui faire abandonner l’hypothèse de la fugue de l’oncle Baraban. Et puis, il avait son idée.

Son café pris et pris sans se presser, Juve commanda les liqueurs et se plongea dans la lecture des journaux.

Enfin, Juve se décida à quitter le restaurant où il solda une copieuse addition, à appeler un fiacre :