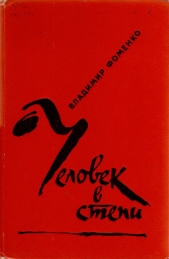

Человек в степи

Человек в степи читать книгу онлайн

Художественная сила книги рассказов «Человек в степи» известного советского писателя Владимира Фоменко, ее современность заключаются в том, что созданные в ней образы и поставленные проблемы не отошли в прошлое, а волнуют и сегодня, хотя речь в рассказах идет о людях и событиях первого трудного послевоенного года.

Образы тружеников, новаторов сельского хозяйства — людей долга, беспокойных, ищущих, влюбленных в порученное им дело, пленяют читателя яркостью и самобытностью характеров.

Колхозники, о которых пишет В. Фоменко, отмечены высоким даром внутреннего горения. Оно и заставляет их трудиться с полной отдачей своих способностей, во имя общего блага.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Никто ему не отвечает, и он, качаясь меж костылями, отправляется на дежурство.

Федосья опускает ладонь на живот корове. Живот неподвижен, но вот прямо на глаз виден резкий, крепкий толчок.

— Злой! Бык! — убежденно говорит Федосья.

Корова поднимает на нее крупнореснитчатые мученические глаза.

— Нычого, нычого, — увещевает Федосья, — дило такэ…

Продолжая шагать, врач отряхивает мокрые руки, подзывает фельдшера:

— Достаньте у меня в кармане портсигар, выньте мне папироску.

Федосья на корточках все сидит перед коровой. Ягодка дышит ровнее, видно, боли чуть отпустили ее.

— Давайте! — бросает фельдшеру врач.

Оба склоняются к роженице, врач опять до плеча вводит руку, на детском лице Анджелы ребяческий ужас; врач долго и, видимо, неудачно пытается повернуть плод.

— Приготовьте крючки, щипцы… — говорит он фельдшеру.

— Якы щипцы? — тихо спрашивает Федосья. — Телка убыть?

Она как сидела на корточках в новых непривычно неудобных туфлях на высоких каблуках, так, не поднимаясь, и переступила вперед.

— Телка?.. — она вскочила с лицом красным, как бурачный настой. — Да вы шо?!

Врач освободил руки, тоже поднялся и, повернувшись спиной к Федосье, оглядел Тамару Ивановну.

— Может, наведете здесь, у себя, порядок?

Тамара Ивановна крутит на блузе пуговицу, кидает глазами на тетку Федосыо, на меня.

— Или порядок наведите, — повторяет врач, — или, Тамара Ивановна, я уйду. Ответите за гибель коровы.

— Петр Сергеевич, но ведь действительно такой теленок… Какой может быть красавец!..

— Вы, Тамара Ивановна, дуще просите их, — презрительно рекомендует Федосья. — Хоть полопайтесь, резать не дозволю.

Врач разворачивается на выход.

— Безобразие, Тамара Ивановна! — его руки отставлены в стороны, он головой показывает на тетку: — Пусть она не смыслит, но вы же специалист. Понимаете обстановку?

Дверь дергается, возникает отец Федосьи. На шее старика вязаный шарф, замотанный по-дорожному.

— Ты шо? — спрашивает он. — Кругом ее шукают. Машина…

— Батя, уйдить! — гаркает Федосья, подбегает к врачу: — Слухайте, Петр Сергеевич, сюды! Я ж не мешаю. Вы ж поймите. Может, здесь телочка будэ с таким молоком, як у матери. Такого ж молока нигде нэма… А может, бычок. С его целая линия начнется. Вы ж в институте учились, знаете, як зробыть, шоб спасти! Нэльзя ж…

Врач смотрит на Федосью.

— Я, товарищ Орлёнкова, видите, еще не режу. Но всякое бывает, надо ж инструмент приготовить. В общем, не мешайте.

Он обходит стоящую на пути тетку, приседает около Ягодки.

Должно быть, ждать долго. Нервничая, Тамара Ивановна трогает меня за плечо, тихо спрашивает:

— Вы на металлургических заводах бывали?

— Бывал.

— Правда, когда не знаешь производства, как все кажется просто: взял железо и отлил из него деталь. А столкнись — сколько формул, законов! Наверное, кто не знает, и о деревне думает: покорми теленка — и вырос бык.

Поглядывая на Ягодку, стараясь уйти от мыслей о скверном конце, Томочка рассказывает, как будут работать с этим мучающим сейчас всех теленком. Его не допустят к Ягодке. Он — животное особое, племенное, его оботрут мягчайшими стерильными салфетками, поместят в специальный ящик, поднятый на высокие ножки, чтобы воздух, который, не дай бог, просвистит на полу, не коснулся бы новорожденного. Ровно через два с половиной часа его напоят молозивом — послеотельным молоком Ягодки. Назавтра, пораньше, чтоб не обожгло солнце, его выведут на прогулку в специальный базок, толсто устланный соломой, чтобы было мягко не затвердевшим снизу копытцам и чтоб теленок не наелся земли. На пятый день ему придумают и запишут имя; первая буква обязательно будет на «Я», от слова «Ягодка».

Тамара Ивановна прерывает себя; наклонившись ко мне, тихо спрашивает:

— Как вы думаете, почему Федосья не уходит?

В этот момент, выждав что-то специальное, врач кивает фельдшеру и, став на колени, принимается работать.

Корова вытягивает заднюю ногу, прижимает ею к соломе выкатившееся вымя с тугими, набрякшими сосками.

— Ну рожай же, рожай! — шевелит губами Федосья. — Дывысь, молоко уж для теленка е.

Врач, не вставая с колен, натужно работает, фельдшер в стороне, около подоконника, полив спиртом, обжигает инструмент. Почти бесцветное пламя перебрасывается по лезвиям никелированных ножей с кольцами для пальцев. Уже несколько раз инвалид приоткрывает дверь, просовывает бледное бровастое лицо и опять скрывается.

Светает. Несколько доярок входят, становятся у дальней двери. Корова просительно тянет к мучающему ее врачу морду, на шелковистой светлой шерсти храпа проступает испарина, как в жаркий день у вола, идущего в борозде.

— А як же ж? — говорит корове Федосья. — Це трудно…

Глаза животного напрягаются, врач отрывисто командует фельдшеру, делает долгое усилие. Минута — и необычайно крупный, парующий телок пытается вскочить с соломы. Он замирает и, впервые в жизни рывком потянув воздух, громко взмыкивает.

— Бык! — отталкивает всех Федосья и, ступая в мокрое новыми неловкими туфлями, хватает теленка. — Рты поразивляли! — вскидывается на женщин. — Салфетки дэ?

Долговязые ноги новорожденного барахтаются.

Опять заходит старик в намотанном шарфе и швыряет дверью.

— Ты шо? Смеяться? Шохфер вещи з машины скидае…

Осклизлый телок трепыхается в мокрых руках тетки.

— Скидае? — кричит она. — Хай скидае, раз така стерва! Идить, батя, отсюда, нэ мешайте!

В окнах почти развиднелось, красным, тускнеющим становится в фонаре гребешок пламени.

Обтертый, еще парующий, кучеряво-волнистый светлый бычок старается встать на ноги. Неверные, с толстыми коленями и словно отполированными копытцами ноги не держат дрожащего бычка, и он, тыкаясь в стороны, обиженно смотрит темными, как у Ягодки, огромными глазами. На мокрой его шерсти и пуповине налипли соломины. Он разжимает черные губы и облизывается шершавым, упругим языком.

— Хай его не трогають, — словно распоряжаясь, говорит Тамаре Ивановне Федосья. — Я зараз… Сбигаю переодеться.

Дид Гузий

Высокий, сгорбленный Гузий был в светлых штанах на помочах и в валенках. Белая сорочка оттеняла коричневые узловатые руки с толстыми ногтями. Сухое, в морщинах лицо, усы и серебряная, аккуратно заостренная бородка делали его похожим на Мичурина. Сходство усугублялось тем, что Евдоким Иванович еще утром показывал у себя дома дерево, на котором одновременно наливались груши «любимец клаппа», «ильинка», «бессемянка» и еще восемнадцать сортов — все на одном корне.

О работах Гузия я слышал давно, слышал также о начитанности Евдокима Ивановича, о том, что помимо садоводческой литературы он активно штудирует астрономию и половине прочитанного не верит, считая, что «цэ одни гипотезы».

Сейчас Гузий с непокрытой белой головой стоит под деревом и поправляет свои очки в железной оправе. Они настолько перемотаны и перевязаны нитками, закручены проволокой, что непонятно, как стекла держатся в оправе. Начиная очередную фразу, Гузий профессорски, каждый раз рывком вскидывает на лоб эти свои очки. Говорит он, мешая украинские и русские слова и густо употребляя книжные выражения.

Родом он из-под Полтавы, из села Сары. В старое время ходоком от малоземельных односельчан-переселенцев исколесил Забайкалье, реку Уссури, берега Тихого океана, всю, как есть, Среднюю Азию, а в двадцать четвертом году решительно осел под Целиной.

О виденных землях Евдоким Иванович говорит, не упуская ни обычаев местных народов, ни семейных отношений, рассказывает о чудных видах транспорта, но особо обстоятельно — о деревьях. О них — как о людях:

— Под Ново-Николаевском яблоко с твердым характером, мороза не пугается, хворает когда-никогда, потому что по той природе ему дуже не приходится располагать на нежную жизнь. На Кавказе — интеллигенция: лимон, пальма, гранат; чуть не так к нему отнесись — обида.