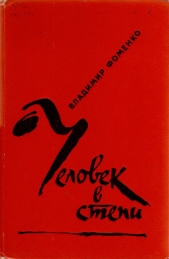

Человек в степи

Человек в степи читать книгу онлайн

Художественная сила книги рассказов «Человек в степи» известного советского писателя Владимира Фоменко, ее современность заключаются в том, что созданные в ней образы и поставленные проблемы не отошли в прошлое, а волнуют и сегодня, хотя речь в рассказах идет о людях и событиях первого трудного послевоенного года.

Образы тружеников, новаторов сельского хозяйства — людей долга, беспокойных, ищущих, влюбленных в порученное им дело, пленяют читателя яркостью и самобытностью характеров.

Колхозники, о которых пишет В. Фоменко, отмечены высоким даром внутреннего горения. Оно и заставляет их трудиться с полной отдачей своих способностей, во имя общего блага.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Вот поодаль жеребая, крупная, как гора, матка легла на живот, по-собачьему вытянула вперед шею и трется подбородком о траву. Другая, стоя на трех ногах, копытом задней задумчиво почесывает за ухом, а жеребенок, повернувшись к ней задом, делает вид, что хочет ударить. Пугает.

Неподалеку от меня, по-киргизски ссутулясь в седле, сидит старик табунщик.

— Андрей Иваныч! — кричу я. — Вы давно здесь, на отделении, живете?

Андрей Иванович шевелит поводом, подъезжает ближе.

— На отделении? Давно… Очень давно…

— Не скучно в степи?

Андрей Иванович не понимает вопроса.

— Табун всю жизнь в степе…

Конек Андрея Ивановича — мерин, единственное здесь, в табуне, животное среднего рода, — крутится, не хочет стоять. Старик перегибается, короткой плеткой-тошмаком почесывает ему брюхо.

— Стой, дура!

Подошла кобыла. На плече ее, зарывшись головкой под шерсть, сидит слепень. Кобыла передернула кожей, как это умеют только лошади, и подняла голову, высматривая жеребенка. Светлая кожа ее так чиста и эластична, что под нею видна каждая, самая тонкая, пульсирующая жилка.

— Следим за кожей, — объясняет Андрей Иванович. — Вскочит на ней болячка — пропускаем лошадь через газовую камеру. Сама в камере, а голова на чистом воздухе.

Андрей Иванович почесывает сухую, сморщенную щеку.

— Вообще, разве эта лошадь, — кивает он на табун, — понимает болезнь? Не понимает! Подседала, суставолома, почечуя нема. А сапа давно нема… Мазь считалась за редкость, а нонче мазь — отсталость. Нонче антивирусы.

Злой конек Андрея Ивановича злится, пытается понести, но старик спокойно, точно в жаркий день на завалинке, сидит в седле, тихо плывет вдоль табуна. Я иду рядом.

— Лечение — дело моральное, — говорит он. — Взять плечевую хромоту — ревматизм у лошади. Это «заволоками» лечили: проткнут коню в двух местах кожу на лопатке и веревку пожестче — чтоб кошлатая, с остюгами была — встремят в одну дыру, из другой вытащат, чтоб концы висели. И каждые несколько дней ту веревку дергают за концы взад-вперед, чтоб сильнее гноилось и кровь приливала. И другая любая болячка явится — кривое шило брали: кровь-то всегда пустить хорошо… Какая ж у коня делалась мораль? Порченность и ужас. Нонче лечим кварцевой лампой. Лошади приятность, и получается у ней уверенность характера.

— Вы и зимой с табуном, Андрей Иваныч?

— Где ж еще!

— Холодно.

— А ясно, холодно. Молодой был — не мерз. Теперь мерзну. Зайдешь в хату, скинешь сапог, а там лед. Это ж степ…

— Трудно с лошадьми, — говорю я. — Вам бы по возрасту давно уйти.

— Рази уйдешь? Было как-то: схоронил я дочку… Так они мое настроение понимали. Жалели… Чуткие они. Кто приезжает — обступят машину, интересуются, как школьники…

Долговязый сосун с толстыми коленями и маленькими копытцами подошел и ткнул Андрея Ивановича носом в сапог.

— Уйди, дура!

Сосун не уходит. На его упругих темных губах разжеванная, присохшая по краям зелень.

Андрей Иванович щелкает языком. Жеребенок, словно отвечая на звук, по-старушечьи морщит в улыбке ноздри, в упор уставясь глазами в лицо табунщика. Похоже, Андрей Иванович и сосун понимают шутку.

Мещеряк приехал в обед, когда солнце стояло над головой и тени ложились уже не сбоку, а под животами лошадей.

— Не досказал я вам, товарищ, историю породы, — заговорил он, спешившись и снимая с коня седло.

Он положил седло в траву, раскинув войлочный потник навстречу солнцу. Остро ударило запахом конского пота. Квадратное мокрое пятно на спине пущенного коня быстро уменьшалось, овеваемое горячим ветром. Мещеряк опустился на корточки.

— Так вот, стали мы после долгих лет получать тот молоднячок, что наметили в своих мыслях еще в двадцатом году. Не так получать, чтоб одного жеребенка исключительно резвого, другого выносливого, но потихоходнее, а третьего еще какого-нибудь. Нет, пошли все по любой стати прекрасные, вроде часики одной хорошей фирмы! То есть кончилось со случайностями, а стала вырабатываться порода!

…Но тут фашист, язви его, гробокопателя, в позвоночник, решил наших коней сделать своим трофеем! Сорок первый, сами помните…

Тогда обратился к нам начальник над заводами. «Началась, — сказал, — народная война. Приказываю не то что коня или недоуздок с него, а конского помета не бросить врагу!»

И четырнадцатого октября погнали мы табуны в Западный Казахстан.

Толстой рукой Мещеряк стряхнул конские шерстины с просохшего войлочного потника, положил седло набок, звякнув стременами.

— Двинулись, — сказал он, — на Западный Казахстан через Верблюд, Керюльчи, Харан-Худук, Баскунчак и до самого Тургая — места нашей зимовки. Сурьезная была жизнь, и пошли мы с весны через реку Узень на станицу самого Василия Ивановича Чапаева и дальше до озера Челкар.

Гитлеры по фронтам жмут, и ихняя агитация начала с самолетов поперек нашего пути разбрасывать листовки: дескать, пока не поздно, идите к нам.

И что же вы думаете? Отыскались несколько, ушли! Таких не человек, а мертвячник-шакал рожает. Снюхается он на свалке с самой трусливой зайчихой, окотятся от них детеныши и всю жизнь притворяются, что они люди… Прокляли мы их подлые сердца и двинулись дальше, сознавая, что теперь дерьмо отсеялось, а народ остался.

Подошли двенадцатого сентября к реке Урал, за станицей Лбищенской — теперь Чапаево. Стали на высоком берегу и смотрим на то самое место, на те волны, в которых потонул израненный Чапаев. Волны крутят, переправы нет, а за нами сгрудились табуны и ждут нашего решения… Вот, — сам себя перебивает Мещеряк, указывает на пасущуюся поодаль кобылу, — видите, у нее шрам на бедре? Это она сосуна защищала от волка. Я могу перед ней шапку снять за такое отношение к жеребенку.

Я соглашаюсь с Мещеряком и смотрю на лошадь с рваной зарубцованной отметиной.

— Любовь лошади к своим детям помогла нам, товарищ, спасти табуны. С болью мы думали и додумались: отбили у маток несколько жеребят и переправили их утлым плотишкой на ту сторону, а там стали держать их за шеи. Услыхали матери ржание своих детей, бросились и поплыли через быструю воду, а за ними косяк за косяком — больше трех тысяч. Мы только придерживали, чтоб не все сразу.

Восемнадцатого кончили переправу, дошли до места. Пришли, глядим — земли огромные, нехоженые, аулы — несколько землянок: Аманбай, Ерсары, Солугуль… Ветры воют, и зима началась с дождей и морозов, отчего трава покрылась будто стеклами. Лошади падают, режутся, не в силах доставать с-подо льда корм. Хлеба нет. Люди из этого льда и камня строят для табунов затишки, так как небо серое и ожидаются бураны.

Начал термометр показывать сорок восемь градусов мороза, ветер поверх льдов несет мелкий камушек — и лошадей режет, и всадникам достается. Редко кто без мороженых щек, а иным отнимают почернелые пальцы. Но не об этом разговор, если приходит телеграмма: «Фронту тяжело, готовьте коня, ваш конь сыграет свою роль».

Снега посыпали, завалили степи, и когда привозилось зерно, табунщики относились к этому с серьезностью: не одну лошадь — тысячи надо накормить, а посуды нет. Рыл народ в сугробах лунки, носил воду и обливал. С ледяных корытушек вскармливался конь!..

Сено ему беремями носили. Не хватало вил — руками гребли мерзлые копешки. С-под ногтей кровь сочилась, но больше в душе болело, чтоб не отощал конь. Нужно его соблюсти, взрастить, тогда он десять боев выдюжит, под небесами заночует, не попросит конюшни — и снова в строй.

Погода вьюжит, в пяти шагах не видит табунщик табунщика, хочешь крикнуть — рот от мороза деревянный; и стали мы такими, вроде высушилась у нас кровь и наместо мяса образовались сучки, бесчувственные на боль.

А расстояния волчьи — на сто пятьдесят километров растягивался завод, а метели усиливались со дня на день. Попадет табун на ветер и пошел, бедолага, по струе, с каждой минутой прибавляет ходу. Гонишь за ним, притомится под тобой укрючный конь, надо с него снять седло, чтоб пересесть на другого, а пальцы неслухменные, колотятся друг об дружку… Зубами уцепишь подпругу, затянешь — и на конь.