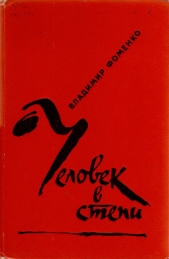

Человек в степи

Человек в степи читать книгу онлайн

Художественная сила книги рассказов «Человек в степи» известного советского писателя Владимира Фоменко, ее современность заключаются в том, что созданные в ней образы и поставленные проблемы не отошли в прошлое, а волнуют и сегодня, хотя речь в рассказах идет о людях и событиях первого трудного послевоенного года.

Образы тружеников, новаторов сельского хозяйства — людей долга, беспокойных, ищущих, влюбленных в порученное им дело, пленяют читателя яркостью и самобытностью характеров.

Колхозники, о которых пишет В. Фоменко, отмечены высоким даром внутреннего горения. Оно и заставляет их трудиться с полной отдачей своих способностей, во имя общего блага.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Ты, Хведосья, кончай. Як ихать, увязываться б…

— Зараз, батя.

Все замолчали… Наевшаяся телочка дернула поенку, и она полетела в сторону.

— Подохло б ты! — замахнулась Федосья, но привычным движением вытерла салфеткой заслюнявленную морду телочки. — Кринку мешком обвяжите, шоб не разбилась, — бросила уходящему старику Федосья и вошла в следующий загон к пегому крутобокому бычку.

Тамара Ивановна тронула ее плечо:

— Не уезжали б, а? Завтра специально поедем в местком.

Тетка отдернула плечо:

— Хай идут знаете куды!

Ленивый тяжелый бычок стал копытом на ее босую ногу, она не приняла ноги, пока теленка не захватила еда. Когда же бычок, все больше входя во вкус, толкая лбом в живот тетке, не дыша, сплошными частыми глотками присосался к поенке, она отняла ее, чтоб сосун передохнул. Бычок раздражается, напирает лбом, а тетка говорит:

— Ну, нэ жадуй же, нэ жадуй! — и с укоризной смотрит в скошенные, с голубыми белками глаза теленка.

Анджела все подносила ведра, телят было много, а когда кормление окончилось и я вышел на улицу, вечерело. Облаков в небе уже не было, только на утоптанном дворе виднелись пятна крупных, сорвавшихся с неба дождевых капель, и от этого в воздухе стоял разбуженный запах земли.

Из телятника вышла Федосья, направилась к отдаленной хибарке. Возле хибарки стоял грузовик, и дед в в новом бриле укладывал в кузов стулья и цветные подушки. С другого конца фермы доносился шум: доярки встречали идущие с поля стада и разгоняли их по загонам. Мычали коровы, слышался дробный топот, звон ведер и покрики девчат. Ко мне подошел уже знакомый инвалид.

— Вы из редакции? — спросил он. — Объясните, почему вы приехали писать про коров, про силос, а про эту оскорбленную женщину не спрашиваете?

По манере держаться, по взгляду немигающих прямых глаз он и здесь, на ферме, казался бойцом. Мой офицерский китель его как-то останавливал, и он явно сдерживался, чтоб не ляпнуть лишнего.

— Вот вы сегодня днем меня укорили: «Зачем убираешь тряпки за женщиной». А о ней самой узнали что-нибудь?

— Еще не успел.

— И зря. Вот перед вами, гляньте, загоняют стада. Каждая эта корова с сосунячьего возраста выхожена теткой Федосьей. У тетки за весь ее стаж только и случилась гибель телят, когда гурт на шоссе бомбили…

Красивое лицо парня с прямыми, в одну линию, бровями очень бледно. Чем раздраженнее он говорит, тем плотнее сходятся его брови.

— Скажите, как это получается? Местком постановил ей в премию выстроить дом. Хата у нее в дни оккупации за мужа спалена. Слыхали, партизан Орлёнков? Погиб за Родину. Соседи приняли ее и с ребятишками, и с дедом, хоть сами сидят один на одном. Она заявлений не совала, что угла нет. Горбила — и все! Я здесь по состоянию здоровья сторожую, вижу — с нее служба не требует, чтоб в ночное время отвечала за теленка, а она по ночам даже каждую корову, с которой молоко сдаивают теленку, доглядает.

Он так близко придвигает бледное лицо, что, несмотря на темнеющий воздух, мне видна маленькая родинка на его губе.

— Когда из месткома обрадовали, что хату будут ставить, она с батькой и пацанами начала лепить кирпич. Ночами, чтоб совхозу обернулось дешевле. А вчера приехал Петров. Не какой-нибудь Геббельс. Петров… «Ты, — говорит, — товарищ Орлёнкова, знаешь: наше хозяйство зерновое, главная профиль — хлеб. Тебе обещали хату, верно! Но пришлось стройфонды переключить полеводам. Сама понимаешь, пшеница — первое». Федосья спрашивает: «А коровы — десятое?» Обозвала Петрова, весь местком, всю власть: дескать, на кой я тогда хрен лепила кирпич?

Дак Петров — представляете такой подход? — защелкивает портфель, искренне советует: «А ты кирпич продай — заработаешь».

Кому такое советует! — парень подергивает под мышкой костыль. — Советует Орлёнковой! Она получит с кладовки полотенца, ей совесть не позволяет такими работать — до сестры на хутор бежит за абрикосовыми косточками, наварит с тех косточек мыла и дома полотенца стирает, чтоб теленок гигиену видел! Разве за это хоть копейку берет? А они ей: «Заработаешь»… Я заочником учусь на ветфельдшера — смотрю, как подходит она к делу, и мне лучше, чем по учебникам, наглядно. Можно ль ее пихарнуть, да еще сказать «заработаешь»?..

Скрипнув зубами, парень глядит в сторону хибарки. На фоне послезакатного неба виднеются стоящие около грузовика женщины, управляющий фермой, зоотехники. Дед, возвышаясь в кузове, принимает из рук людей кадку с олеандром, другие руки высоко несут чугунную Федосьину кровать.

Толпа сходится плотней. Прощаются. Шофер пробует фары — в длинном луче вырезается полоса степи. Мы идем было к грузовику, но парня окликает бегущая Анджела:

— Сеня, я за врачом. Пройди до Ягодки. Телится.

— Все враз! — крякнул инвалид и, бросая себя меж костылями, пошел к сараю.

В помещении на блестящей от фонаря соломе лежит изящная корова нежно светлой масти. Ее бока поднимаются высоко и поспешно. На столе — наспех брошенная голубая косынка и клубок шерсти с воткнутыми спицами. Сильно пахнет йодоформом. В прозрачном стеклянном шкафу на стеклянных полках рядами разложены никелированные акушерские инструменты.

Корова поднимает на нас черные, выразительные, будто у актрисы, глаза и шумно втягивает воздух. Опираясь о костыль, парень подводит руку под ее живот и, повернув голову набок, слушает.

— Скоро начнется, — шепотом сообщает он. — Похоже, опять плод сикось-накось… Заразливая мадам! Интеллигентка, пижонка! Хрен ее маме, — ругается он, как мне и не представлялось, что он это умеет. — Это ж Ягодка, сверхрекордистка. Жирность молока — слыхано ль такое? — пять с половиной! Два года телится — и роды неудачные.

Он почему-то снова переходит на шепот.

— Представьте, взять от нее телка, повести племя на ферме!..

С улицы, со стороны хибарки, доносится сигнал грузовика.

— Поехала? Пли так загудело? — спрашивает инвалид.

В помещении тихо. Ночная бабочка чертит зигзаги над фонарем, ударяет в горячее стекло, да на полу дышит, трудно стонет корова.

За окнами топот. Вбегают Тамара Ивановна с Анджелой, следом идет ветеринарный врач — большой сытый мужчина с круглыми, синими от бороды щеками.

Надев блестящий клеенчатый фартук, он поворачивается спиной к Тамаре Ивановне:

— Поухаживайте.

Пока Тамара Ивановна завязывает тесемки, врач, сильно похожий на мясника, оглядывает корову.

— Надо поставить ее на ноги, — приказывает он.

Заходит аккуратный старичок фельдшер; мы все обступаем корову.

— Го! Го-о!

Ягодка вздыхает, рывком становится на колени и, качнувшись вперед, упирается напряженной задней ногой. Резко черкая по деревянному настилу, копыто срывается, и роженица опять валится на бок, без нужды продолжает бить ногой.

— Может, Петр Сергеевич, ее на левый бок повернуть? Чтоб на требуху легла…

Врач насмешливо кашлянул:

— Коллега, если корова лежит, то, ясно, должна на левом боку.

Опять мы раскачиваем, понукаем корову. Рванувшись, она привспрыгивает. Ее пихают на левый бок, и она, подчиняясь материнскому инстинкту, мягко, чтоб не ударить внутри телка, с выдохом опускается.

Я не заметил, как вошла тетка Федосья. Увидел ее уже стоящую в синем шевиотовом жакете, в новых туфлях на высоких каблуках. Тень от ее крупного носа длинным острым углом лежит на стене. Тамара Ивановна с инвалидом возятся возле аптечки, врач моет руки. Корова набирает воздух, светлые нежные складки ее подгрудка дергаются, будто она пьет воду.

— Риванол! — говорит врач.

Анджела подставляет таз, фельдшер льет из стеклянного баллона на руки врачу зеленоватый раствор. Врач с обнаженными до плеч руками приседает к корове, входит рукою внутрь. Прощупывает он долго. Все молча ждут. Наконец, тяжело дыша, он поднимается, начинает шагать по комнате. Сукровица капает с его рук.

— Опять патология, — бросает он.

— Неужели не спасти? — произносит инвалид.