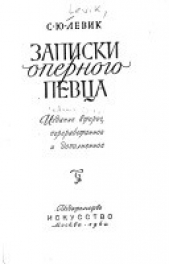

Записки оперного певца

Записки оперного певца читать книгу онлайн

Сергей Юрьевич (Израиль Юлианович) Левик (16 [28] ноября 1883, Белая Церковь — 5 сентября 1967, Ленинград) — российский оперный певец-баритон, музыковед и переводчик с французского и немецкого языков.

С девяти лет жил в Бердичеве. С 1907 года обучался на Высших оперных и драматических курсах в Киеве. С 1909 года выступал на сцене — Народного дома Товарищества оперных артистов под управлением М. Кирикова и М. Циммермана (затем Н. Фигнера и А. Аксарина), Театре музыкальной драмы в Петрограде. Преподавал сценическое искусство в Ленинградской консерватории.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

<Стр. 361>

Это тем легче удавалось артисту, что все остальные компоненты его исполнения были совершенны не только в силу природной одаренности, но и в результате усилий первоклассного ваятеля, каким был Ершов в отношении жеста, мимики, дикции.

И, как это ни парадоксально, именно редкие неудачи Ершова больше всего оправдывали основное наше высказывание о музыкальном ключе всего ершовского творчества. Приведу один пример: исполнение Ершовым партии Гофмана в оффенбаховских «Сказках Гофмана».

Оффенбах положил в основу своей онеры духовную жизнь очень редкой индивидуальности, какую представлял собою Эрнст Теодор Амадей Гофман, поэт-романтик, наделенный неистовой фантазией, человек повышенной нервной деятельности, необузданного нрава, казавшийся гигантом среди окружавших его пигмеев.

Трагедия этого человека неизмерима. Ему кажется совершенством Олимпия, но она оказывается искусно сделанной бездушной куклой. Он встречает Джульетту и с высоты своего Олимпа говорит: «Куртизанок разве любят?» Но его душа голодает, жаждет красоты и любви, и он увлекается продажной тварью (Джульеттой). А когда он, наконец, находит искомое совершенство (Антонию) и обретает с ней сродство душ, он — поэт и музыкант, мечтатель и фантазер, найдя достойную подругу, должен сам же убить в ней все то, в чем состоит смысл его собственной жизни,— любовь к поэзии и музыке. Это ли не повод для грандиозной картины человеческой трагедии! И Ершов пытается поставить своего внутренне выношенного героя на тот пьедестал, на котором мы привыкли видеть другие его скульптуры. Но увы! Оффенбаховская музыка, независимо от сценических, сюжетных и идейных поворотов, прежде всего мелка и с ершовских пьедесталов выглядит убого. После «Песенки о Клейнзаке», которая передается Ершовым как экспозиция его трагедийного замысла, ни с этой музыкой, ни на базе этой музыки Ершову больше нечего делать: объяснение с Олимпией — кисло-сладкая водица, речитативы с Джульеттой — банальны, романсный характер бесед с Антонией — все это недостаточно для выражения кульминационных переживаний Гофмана и не может питать того, что воспринял — и не мог не воспринять — титан театрального мышления и сценического воплощения из прообраза Гофмана и трагедийной драматургии в той

<Стр. 362>

мере, в какой все это Оффенбаху и не снилось. Подумайте только: первая трагедия ограничивается возгласом: «Я любил автомат!» Вторая — одним ругательством: «Подлая!» А третья — самая страшная — обывательским воплем: «Врача скорее!»

Оффенбах, по существу, совершил кощунство: создав коллизии трагедийной драматургии, он облек их в музыку стиля «опера-комик». И, скажем мимоходом, как это ни забавно, даже вышел победителем, ибо его музыка сама по себе очень привлекательна.

Но Ершов не мог не думать о реально существовавшем Гофмане, когда он стал готовить партию, как не мог не думать о пушкинском Борисе — Мусоргский, о Снегурочке Островского — Римский-Корсаков и т. д. и т. п. Когда Ершов в первой картине «Сказок Гофмана» пел куплеты о Клейнзаке, в каждом припеве «Клик-клак, таков, таков Клейнзак» слышалась экспозиция каких-то значительных событий. И эти частые звуки «к», издававшиеся каждый раз с каким-то особым прищелком и треском, в котором чудился намек на некое предстоящее большое событие, и загадочные взлеты рук — то манящих, то лукавых, то грозящих, то издевательских — все это было многообещающей прелюдией к трагедии, которой из-за отсутствия музыкальной подосновы решительно негде было развернуться. И потому нигде, как в «Сказках Гофмана» с Ершовым, не бросалась в глаза мелкотравчатая потуга Оффенбаха заняться той темой, которая еще ждет и, может быть, дождется достойного воплощения.

Кроме всего сказанного Оффенбах «отдал свое вдохновение лирической стороне образа», и лучшие страницы партитуры не соответствуют даже той пьяной фантасмагории, на которой сосредоточены драматические узлы либретто. Этот разрыв между музыкой и отдельными кульминационными точками действия также не остался безразличным для Ершова-музыканта, и ему пришлось надеть узду на свой темперамент, ввести максимальную экономию жеста, мимики, запереть на замок свою трагедийную силу, чтобы попытаться уместиться в тесной раме оффенбаховскои партитуры. Вскоре он на собственном опыте убедился, что из его пушки стрелять по воробьям не следует, и отказался от партии.

Мне могут сказать (как и критику Б. Мазингу, первому подметившему этот разрыв), что по объему музыки Хлопуша

<Стр. 363>

(«Орлиный бунт» А. Ф. Пащенко) тоже не представляет материала, равного по силе ершовскому творческому масштабу. Но эта музыка адекватна ее драматургическому источнику, ибо Хлопуша не такой сложный психологический тип, как Теодор Амадей Гофман, и поэтому музыки Хлопуши Ершову, если можно так выразиться, могло хватить.

Чем чаще я слушал Ершова, тем больше я замечал, что его сила заключается в глубоко патетическом романтико-трагедийном начале его творчества. И все чаще стал его сравнивать с Шаляпиным, ища точки их расхождения и сближения.

Если оставить в стороне вопрос о гениальном шаляпинском и неблагодарном ершовском голосах и сравнить их трагедийные таланты, можно было бы сказать, что в природе этих талантов есть одна существенная разница. Шаляпин был человеком-артистом: никакой позы (вольной или невольной) в жизни, полный контроль над собой на сцене. Шаляпин бывал прост в обращении и при встрече с незнакомыми людьми не вызывал у них ассоциации обязательно с артистом. Ершов же, наоборот, был артистом-человеком. От земного поклона при встрече и взлетов его замечательных рук до всегда нервно повышенной, патетической речи и всегда вдохновенного взора он никогда не оставлял никаких сомнений в природе своей профессии. Отсюда строго регулируемый трагедийный пафос Шаляпина и порой перехлестывающая через край патетичность Ершова — грандиозная в Зигфриде и Зигмунде и в какой-то мере кликушеская в Кутерьме, Ироде и даже Гофмане.

Я очень полюбил талант Ершова и долгие годы наблюдал за ним и на сцене, и на эстраде, и на занятиях в консерватории, и немножко в быту. И я никогда не видел, чтобы Ершов говорил холодно, показывал что-нибудь спокойно и был когда-нибудь буднично-трафаретен, а не празднично-артистичен.

Разговаривая об искусстве, Ершов как бы рассыпал перед вами груду бриллиантов. Они переливались всеми огнями радуги, но ни один ювелир не мог бы из них сделать ожерелье: каждый сам по себе слишком ярко горел, чтобы его можно было привести к строгой гармонии с другими, к строгому единству. Когда Иван Васильевич на репетиции что-нибудь показывал студентам, множественность

<Стр. 364>

сценических приемов и музыкальных интонаций была так ослепительна, что ученику достаточно было схватить одну десятую насыпанного перед ним жемчуга, чтобы разбогатеть. Обычное в таких случаях выражение «он себя всего отдавал искусству» не может исчерпать характеристику Ершова: гениальные люди выходят за пределы обычных человеческих границ...

Познакомились мы с Иваном Васильевичем при тяжелых обстоятельствах. 4 августа 1914 года я после полудневного ареста в Берлине по случаю начала войны и после ряда злоключений по дороге с курорта Эмс в дождливое утро добрался наконец до датской «фере» (пароход-паром).

Беженцев было так много, что капитан не принял поезда на борт, а распорядился пассажирам перебраться на фере и разместиться с багажом. После неописуемой свалки, чуть не ставшей второй «ходынкой», я взобрался на пароход и пошел разыскивать знакомых. Мои спутники и багаж остались в Берлине на перроне вокзала, и, кроме оказания помощи соотечественникам, у меня никаких забот не было.

Еще в Берлине на перроне я видел, как несколько человек втискивали в вагон через окно довольно тучного А. М. Давыдова, и слышал, что И. В. Ершов попал в какое-то купе чуть ли не двадцатым пассажиром. Они должны были быть здесь, на пароходе.

Действительно, я скоро увидел Давыдова, который, вспомнив свою прежнюю профессию грузчика, перетаскивал какие-то явно чужие узлы. За ним на руках переносил тяжко больную жену знакомый рецензент, поблизости хриплым голосом произносил какую-то горячую тираду редактор «Театра и искусства» неистово темпераментный Александр Рафаилович Кугель. Артистическая колония на фере была большая: одни возвращались с вагнеровских торжеств из Мюнхена, другие — с курортов.