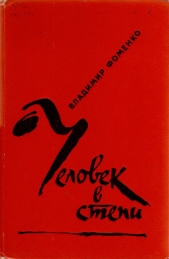

Человек в степи

Человек в степи читать книгу онлайн

Художественная сила книги рассказов «Человек в степи» известного советского писателя Владимира Фоменко, ее современность заключаются в том, что созданные в ней образы и поставленные проблемы не отошли в прошлое, а волнуют и сегодня, хотя речь в рассказах идет о людях и событиях первого трудного послевоенного года.

Образы тружеников, новаторов сельского хозяйства — людей долга, беспокойных, ищущих, влюбленных в порученное им дело, пленяют читателя яркостью и самобытностью характеров.

Колхозники, о которых пишет В. Фоменко, отмечены высоким даром внутреннего горения. Оно и заставляет их трудиться с полной отдачей своих способностей, во имя общего блага.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Давай до конторы! Район вызывает к телефону.

Логушов рванулся за женщиной.

— Время на перемену звонить, — замечает Матвеич и тоже двигает к выходу.

За дверями дребезжит звонок, коридор наполняется топотом. В кабинет вбегают несколько мальчишек и девочка. Девочка старше других, она долговязая, костистая. Мальцы поплотнее, особенно передний, самый меньший, лопоухий, с чернильными пятнами на лбу. Пятна просвечивают и через волосы на голове.

— Здравствуйте, — говорит девочка. — Павка! — пинает она лопоухого, в чернильных пятнах. — Тебе говорили: «Отставь кактусы»?

— А их вот отставили уже, — кивает Павка.

Настроение ребят сбито мною, незнакомым человеком.

— Тяжело вам было столько семян набрать? — спрашиваю школьников.

— Да мы б больше набрали, когда б подряд тащить.

— Почему ж не тащили?

— С скособоченных деревьев семена поганые, — говорит Павка.

— Бракованные, — возмущенно уточняет костлявая начальственная девочка. — А Павка, — режет она, — заготавливал весь брак.

— Я ж выбросил… потом, — вздыхает Павка.

Слышится звонок, и ребята исчезают. Логушов приходит нескоро, крепко трет руки:

— Вот район гоняет!.. Завсельхозотделом вызывал: сейчас к вам, говорит, две недели из-за погоды не доберешься. За режимы в подвале спрашивал. Осокорями интересовался, дубами. Особенно дубами! — сообщает Логушов и, надышав на стекле кружок, посмотрев через него на улицу, вдруг поворачивается ко мне: — Пошли полосы глянем! Ей-богу, а? В кузне я уж был сейчас, трубку они еще не кончили. Пошли! — Он шагнул от подоконника, завязывая на ходу капелюху. — Недалеко, полкилометра. Там же самое лес начинается! Вся разметка, расчет по породам!

Остановившись, он подозрительно глянул на меня:

— Разве вам не нужно? Вы как-то это…

— Почему, Иван Евсеич? Идемте…

— Ну вот! Воротник у вас ничего, только тут до щек поднимите. И сапоги бы переобули, а? Переверните портянку, чтоб на сухое — нога не так заколеет.

Я подчиняюсь, и мы выходим. Час назад вдоль улицы можно было что-то видеть. Сейчас не разглядеть и на шаг.

— Огородами пройдем, — закрываясь рукавицей, командует Логушов. — Сюда, к углу сарая, поворачивайте: впереди колодец без сруба…

Мы шагаем какими-то пустошами, позади уже не видно ни домов, ни плетней, будто в мире и не существовал никогда этот хутор. Поле впереди дымится мутной заволочью, клубы снега идут один за другим и взрываются, рассыпаясь вихрями.

— Сейчас всю степь пройти — живого не встретишь! — криком сообщает Логушов. — И зверь и птица зарылись под снег, лежат, не копнутся. — Он глубже, двумя руками натягивает капелюху. — Кончится метель, го-олодные повылезают!..

Только здесь, за околицей, понятно, что такое ветер. Чтоб сделать шаг, надо всем телом ложиться на осязаемо твердый, идущий на тебя воздух; обожженное лицо становится чужим, полы шубы склеивают, облипают колени.

Выставив локоть вперед, я закрываюсь рукой, дышу в негреющие суконные складки рукава. Логушов шагает впереди, покачиваясь влево и вправо, словно выискивая, где меньше напор ветра. Изредка оборачивается:

— Плечьми, плечьми шевелите: теплее…

Веки смерзаются, и сквозь наледь ресниц мелькают впереди чернеющие по полю лысины. Их много, нога то ступает на убитую морозом окостенелую землю, то по колено проваливается в сыпучее, и перед глазами вырастает сугроб размером с хату. Гребешки его стремительно тают, охваченные прозрачным дымом, перемещаются под натиском поземки.

Трудно сказать, как долго мы шагаем. Ногой чувствуешь, что наш путь в гору; спина Логушова все маячит впереди, неторопливо покачивается. Наконец, остановившись на бугровине, он начинает всматриваться. Здесь, наверху, ветер давит полной силой. Вихри, проносясь мимо, поют каждый по-своему: один воет, другой высвистывает над головой тоненько и напряженно, и вдруг раскатывается грохотом, будто в воздухе рвутся железные листы…

Логушов носком сапога отыскивает что-то внизу.

— Колышек! — кричит он мне в ухо. — Вот по этой линии прямо на четвертую бригаду пойдет полоса. А вправо, через километр, во-он с того клина — сейчас не видать — еще одна! Дальше — еще! Так до конца колхоза!

Замерзшие губы плохо слушаются Логушова. Его лицо то возникает передо мной, то скрывается в завесе.

— Здесь, по краю полосы, пойдет кустарник. Тут гледичия будет. А тут, посередке, самое дуб!.. Центральный ярус.

Скулы ломит от мороза, и мне трудно отвечать Логушову.

— Центральный, — повторяет он. — Трите щеку вот тут — белая… В середке самый высокий будет ряд, а боковые порожками до краев, до кустарника снизятся. Во-он!..

Я всматриваюсь из-за поднятого, прижатого ветром к лицу воротника, куда показывает Логушов. Снег, перемешанный с ледяшками, с колючей пылью крутится на бегу, взлетает вверх и непрерывно сыплется на землю.

— Для дуба, — кричит Логушов, — полагается с боков сажать клены. Ведь под солнцем-то, когда духота, пекло стоит, особенно в косовицу, у дуба молоденький лист не выдерживает… — парень тянет меня за руку. — Разве ж выдержит, когда жарища — за металл не хватишься! Скотиняка — и та языки повываливает, нудится. Как же нежному листу? А подкленок раззеленится, тень в бока бросит — и ярусы в рост пошли!.. Трите еще щеку. Рукавом, он у вас суконный.

Логушов привычно коротко дышит на стуже, стеганка на груди покрыта от дыхания ледяным бугристым налетом.

— А раз деревья в рост пошли, то уж это вот поле — смотрите сюда! — условиями обеспечено!

Голубые, слегка навыкате глаза Логушова, окруженные красными от стужи веками, с требовательной мечтательностью смотрят на меня.

— Вы карту у меня видели? Помните, пунктиром показаны полосы — вторая очередь. Вот она, на том бугре будет вторая. Смотрите!

На обратном пути я чувствую, что физически вымерз насквозь. Равнине нет конца, всюду крутится белое, и не представляешь, где за ним лежат хуторские хаты…

Быстро вечереет, уже не спасают ни воротник, ни затверделые рукавицы, настойчиво думаешь, что идем не туда.

Видно, и Логушов иззяб. Несколько раз уже он плотнее натягивает капелюшку. Спросить бы, скоро ль, но трудно шевелить языком, а Логушов впереди все идет давно потемневшей степью.

В полушаге вырвался из метели угол сарая. Хутор! Я держусь стены, вспомнив о колодце без сруба… Ворочая окостеневшими губами, Логушов нечленораздельно спрашивает:

— Зайдемте к Матвеичу? Он печь топит… Ох, у него жаркая!

Еще минута — и мы в школе, в кабинете естествознания. Сторож действительно топит печь, на выбеленном поставце мигает лампа, и в комнате такая мирная тишина и теплота, что весь замираешь.

— Иван, чи в поле ходил? — всматривается Матвеич. — Тю! Господи… Грейтесь!

— А где семена? — оглядывает Логушов пустое место возле печки. — Отнесли?

— Отнесли. Раздевайся уж…

Логушов снимает капелюшку, стеганку вместе с рукавицами на тесемках и начинает, как на физзарядке, приседать, вытягивая перед собой руки. Лицо его покрывается каплями: иней оттаивает на волосинах щек и подбородка.

Сторож топит подсолнечной лузгой, бросая ее совком глубоко в печку.

Не нагляжусь на огонь! Близкий, горячий, бьется он рядом, мелькая желтыми, белыми, изумительно сухими, яркими лентами. Затверделое лицо отходит от мороза, радостно ощущение оживающей в руках и коленях, толчками заходившей крови, и одновременно начинает размаривать, клонить в сон. Холодно и подумать, чтоб еще выйти на ветер…

— Как хотите, Иван Евсеич, не пойду отсюда, — говорю я.

— А ужинать?

— Мучил человека, пока сам сголодался, таскала холера! — разглядывает Логушова сторож. — Жарево вот есть. Вчера кабана в кладовке кололи, — говорит он и без большой охоты развязывает узел с едой.

— А соль где? — с живостью оглядывает мясо Логушов. — Ага, в тряпочке. — Он раскрывает нож и, отерев о штаны лезвие, кладет передо мной. — Кушайте!