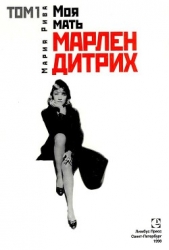

Моя мать Марлен Дитрих. Том 1

Моя мать Марлен Дитрих. Том 1 читать книгу онлайн

Самая скандальная биография Марлен Дитрих. «Биография матери — не дочернее дело», — утверждали поклонники Дитрих после выхода этой книги. А сама Марлен умерла, прочитав воспоминания дочери.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

МАРЛЕН ЗИБЕР 31 АВГ 33

ОТЕЛЬ ПЛАЦА-АТЕНЕ ПАРИЖ

ПОЧЕМУ ТЫ ХОЧЕШЬ ЧТОБЫ Я СТЫДИЛСЯ ТЧК Я СОВСЕМ ОДИН С ТЫСЯЧЕЙ ЗАБОТ ТЧК ЛЮБИМАЯ ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СНОВА СПРОСИШЬ Я ТЕБЕ ЛИШЬ ЕЩЕ РАЗ СКАЖУ ХОТЯ ТЫ БУДЕШЬ НА МЕНЯ СЕРДИТЬСЯ ЧТО ОТПЛЫТЬ ДЕСЯТОГО ЧИСЛА АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО ТЧК ТЫ ТАКОЕ ЧУДЕСНОЕ СУЩЕСТВО ЧТО Я УВЕРЕН МОГУ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТЕБЯ ЧТО ТЫ ВЫПОЛНИШЬ СВОЙ ДОЛГ ДАЖЕ КОГДА ЭТО ТРУДНО ТЧК НЕ ЗЛИСЬ НА СВОЕГО БЕДНОГО РЕЖИССЕРА

Наконец отцу надоело и он принял командование. Он зарезервировал нам места на пароходе «Париж», отплывавшем через две недели, и перевез Тами и Тедди из гостиницы к себе в парижскую квартиру.

Наш австриец вернулся в свой город шлага; пришла пора покидать Европу. Я поцеловала Тами на прощанье, крепко обняла. Я прошептала ей на ухо, чтобы она не боялась моего отца, помнила то, чему я ее учила, и больше заботиться о себе самой. Потом я тискала Тедди, он даже запищал. Отец отвез нас в Гавр, ловко обошелся с репортерами, разрешив им лишь определенное количество вопросов и больше ничего, устроил нас и нашу поклажу в каютах, убедился в том, что чемоданы на борту и в надлежащей секции трюма, щедрой рукой раздал чаевые многочисленным стюардам, от которых зависел наш комфорт, и передал матери бланки для телеграмм, журналы, европейские газеты, а также список вещей, багажную книжку и помеченные ключи. Поцеловав ее в щеку, он велел ей отныне забыть обо всем, кроме предстоящей работы. Пусть не беспокоится — он позаботится о Гансе, о ее матери и сестре, об ее эмигрантах и обо всем, что ей может захотеться заказать из Парижа. Она должна передать от него наилучшие пожелания Нелли, Дот, Эдингтону и де Акосте; передать привет шоферу Бриджесу и «мальчикам», и еще он посылал свою любовь Шевалье и фон Штернбергу. Мне было строго приказано:

— Кот, приглядывай за Мутти и больше не причиняй ей таких неприятностей, как во время этой поездки. Понятно? И запомни, книгу, которую я тебе дал прочесть, ты должна закончить к тому времени, как корабль прибудет в Нью-Йорк.

Он быстро поцеловал меня и исчез в глубине корабельного коридора. Мать курила и выглядела всеми покинутой. Я налила ей бокал шампанского, что всегда помогало, затем осмелилась попросить у нее разрешения выйти наверх, всего на секундочку! Я бежала так быстро, что добралась как раз вовремя, чтобы увидеть, как озорная тирольская шляпа отца появилась на сходнях. Я махала и кричала ему, но сквозь «Марсельезу» он меня не слышал. Я смотрела на него, пока он не исчез в толпе.

«Париж» был несколько староват, но, как множество французских дам, очень хорошо сохранился и все еще был прекрасен. В этот конкретный сентябрь 1933 года Атлантический океан решил показать всем смертным мореплавателям в их глупых суденышках, кто настоящий хозяин. Огромные волны поднимали нашу галльскую даму, затем давали ей соскользнуть вниз — снова и снова. Пока «Париж» танцевал свое безумное танго по бушующему морю, меня стошнило — но мне было наплевать. Я ехала домой! Все остальное — ерунда!

Голливуд. Звездные годы

Некогда задерживаться в «Амбассадоре». Мы спешим. «Мать-Россия» ждет среди апельсиновых рощ. Мама чистила лицо, спала и слала телеграммы в Вену — опять целый поток. Я рассказывала приятелям-охранникам об Эйфелевой башне и австрийских церквах, которые внутри выглядят, как цирковые калиопы. У них для меня тоже были новости: у кого кто родился, как мистер Рузвельт спас Америку и что было в пропущенных мной выпусках комиксов.

Мы уже почти приехали. Я спустилась в темноте по лесенке со своей полки, молясь Богу, чтобы не разбудить спавшую внизу маму, тихонько открыла дверь и выскользнула в коридор. Все еще не дыша, я прикрыла купе и бросилась бежать через все вагоны к моей любимой открытой площадочке в хвосте поезда. Я как раз успела увидеть, как мы въезжали в пустыню. В своей специальной «дорожной» пижаме я сидела, обхватив колени, в соломенном кресле и ждала рассвета. Колеса отстукивали свой ритм, почти не нарушая тишины. Мягкий воздух был напоен особой смесью запаха остывающего песка и перекати-поля. Красно-фиолетовые тени чуть золотились по краям. Нотр-Дам, конечно, увидеть стоило, но я была глубоко уверена, что Бог живет в Америке.

— Опять мы в этой ужасной стране, — бормотала моя мать, сходя с поезда в Пасадене. Фон Штернберг, Нелли, Бриджес, «кадиллак», мои охранники, отборные репортеры из «Парамаунта» и багаж — все ждали, пока Дитрих целовала в щеку своего режиссера. Щелкали фотоаппараты.

Я уже шмыгнула в машину, подальше от чужих глаз. После угрозы похищения меня не разрешалось фотографировать. Из-за риска быть опознанной или что-то в этом роде. Я знала одно: в Америке при виде фотоаппарата я должна прятаться; вот я и скрылась, послушная приказу.

Мы катили по шоссе; мама держала речь.

— Париж — единственный цивилизованный город на свете! Папи заставлял нас все время есть! Я потолстела — все мне узко. В Вене не было ничего интересного, кроме «Кнайзе», — я купила тебе там халат. Я сказала: «Для мистера фон Штернберга», и у них нашлись твои мерки. Но ты бы видел Руди в то утро, когда он заболел. — Моя мать завела пластинку «почечная колика Руди в Вене» Я наклонилась вперед на откидном сиденье и погрузилась в свои мысли; мимо плыли улицы Пасадены. Почему моей матери не интересно, что другие делали в ее отсутствие? Я никогда не слышала, чтобы она хоть у одной живой души спросила: «Как дела?» Почему? — размышляла я, не подозревая, что так будет и через пятьдесят пять лет.

Мы ехали долго. Мама все курила и говорила. Мне не терпелось увидеть дом, где мы должны были жить на этот раз.

Район Бель-Эр расположен на отлогих холмах между Санта-Моникой и Беверли-Хиллз и огорожен металлическим забором со сторожевыми домиками. За ажурными воротами — подумаешь, что там чуть ли не Букингемский дворец, — среди растений с самой густой листвой, какая только известна человечеству, прячутся друг от друга самые богатые и знаменитые. Они выбираются из этого роскошного загона только затем, чтобы заработать еще денег или потратить их, и заползают обратно, в свое надежное в те времена укрытие от всех зол внешнего мира. Пока телевидение, молодежь и адвокаты не переворошили всю кастовую систему Голливуда, для кинозвезды самым большим достижением — в смысле местожительства — было водворение в Бель-Эре. Актеры с Беверли-Хиллз просили помечать их дома на туристических схемах, которые с уличных лотков увядающие нью-йоркские актрисы продавали любопытным по пятачку. Бель-Эр коробило такое откровенное тщеславие. Сквозь их дворцовые ворота не проникало ничто. Если сегодняшний дежурный не находил вашего имени в списке прибывающих либо отбывающих, вам приходилось дожидаться подтверждения из дома, что вы «свой». Не знаю, как они сейчас поддерживают такой же уровень безопасности, при всех этих вездесущих бегунах трусцой, но тогда… Тогда никто не бегал и даже не ходил. На улицах можно было видеть только японцев-садовников и актеров из Англии, да и тех останавливала полиция и спрашивала: «По какому делу?»

Синкопический звук клаксонов трех автомобилей возвестил наше прибытие. Охранник в униформе — Св. Петр у врат Рая с револьвером на поясе — заглянул внутрь машины, внимательно все оглядел, признал в нас своих новых подопечных — но все-таки сверился со списком, есть ли там имя Дитрих, — отдал честь и взмахом руки пропустил нас. Мы двинулись вверх по склону холма, повернули, потом снова поехали вверх и наконец подкатили к дому Колин Мур. Что это был за дом! Настоящее жилище блистательной кинозвезды 1930-х! У него, конечно, был почтовый адрес, но его все знали как «дом Колин Мур в Бель-Эре».

Я думала, мы приехали в Мексику! Терракотовая черепица, прохладные плитки пола, повсюду вазы, ажурные перила. Гостиная казалась необъятной; темным, кроваво-красным колоритом своего убранства она напоминала картины Гойи; по стенам были развешаны шестифутовые канделябры. Все это будто бы ждало Панчо Виллу. Колин Мур, звезда немого кино и aficionada недвижимости, должно быть, питала страсть к изукрашенным дедушкиным часам, потому что они были повсюду и — совсем не по-испански — бренчали, били и отзванивали минуты, тридцатиминутные периоды, часы и все остальные интервалы, заслуживающие какого-либо звона. Моя мать немедленно выпотрошила их, и они стояли молча во время всей дитриховской оккупации их территории. «Новая Испания», возможно, и заняла интерьер, но пространство позади дома, несомненно, принадлежало Голливуду. Вдоль всего здания шла крытая галерея, на которой стояло множество стульев в стиле «Великий Гэтсби» и кушеток, обитых вощеным ситцем, — веранда «совсем как в Ньюпорте». Сбоку, под высокими банановыми пальмами, был выстроен и полностью оборудован миниатюрный кинотеатр. В то первое утро на нашей новой гасиенде мне живо представилось, как я продаю билеты своим телохранителям, да и все домочадцы собрались, и я провожаю их к голубым плюшевым креслам, освещая путь маленьким фонариком. Может быть, мы даже поп-корн сможем делать на нашей огромной кухне и раздавать перед началом «Последнего триумфа братьев Маркс»! Увы, этому видению не суждено было стать явью, мой «личный» кинотеатр зарастал паутиной, и от него вместо запаха топленого масла исходил дух запустения. Холмистые лужайки? Наши лужайки круто спускались вниз, мимо ренессансного розария и дальше, пока не упирались в огромнейший бассейн из всех, когда-либо виденных мной. В доме при бассейне могла бы спокойно разместиться семья из четырех человек. Из-за того, что моя мать ненавидела купание, ненавидела солнце, существуя исключительно в четырех стенах; из-за того, что фон Штернберг никогда не отдыхал, из-за того, что у меня не было друзей; из-за того, что Дитрих за все время ни разу не устроила у себя приема, всей этой голливудской роскошью наслаждался один-единственный человек — ребенок, не достигший и девяти лет.