Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий

Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать книгу онлайн

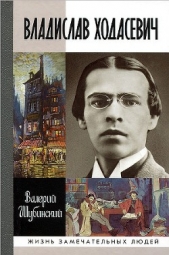

Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Счет имен молодых русско-парижских поэтов шел на десятки: вспомнить хотя бы Анну Присманову, ее мужа Александра Гингера, Виктора Мамченко, Вадима Андреева. Немало было и прозаиков. В 1926 году была предпринята первая попытка объединения: возник журнал «Новый дом», в редколлегию которого, наряду с Кнутом, Терапиано и Всеволодом Фохтом, на какое-то время вошла и Берберова. Молодым авторам удалось привлечь в свое издание мэтров (Ходасевич напечатал там статью «Заметы» о трагических судьбах русских писателей и стихотворение «Бедные рифмы»), но это оказалось роковым — старшие писатели, прежде всего Мережковские, оттеснили молодежь, использовав их журнал как свою трибуну. После третьего номера они и вовсе перехватили «Новый дом», переименовав его в «Новый корабль» и поручив редактирование своему молодому другу и секретарю Владимиру Злобину.

Вскоре настало время размежевания. Возникла группа «Перекресток», выпустившая в 1930 году два тома одноименного альманаха. Особенностью этой группы было то, что часть ее членов — Кнут, Смоленский, Терапиано, Юрий Мандельштам, Георгий Раевский (младший брат Оцупа) — находилась в Париже, а другая часть — Илья Голенищев-Кутузов, Алексей Дураков, Екатерина Таубер — в Белграде. Ходасевич хвалил этих авторов за «резкое отмежевание от людей, отравленных трупным ядом футуризма», но отмечал их зависимость от непосредственных предшественников. Эпигонство было проклятием второго поколения эмиграции, которое было и последним поколением Серебряного века. Впрочем, эта проблема стояла и перед их товарищами в метрополии. Источники подражания были отчасти теми же, отчасти другими; но и там,и здесьмолодежь оказывалась между Сциллой подражательства и Харибдой дикости, бескультурья. Формы, которые принимали эти опасности, были различны, разным было и соотношение между ними, и возможные способы реакции на них. Но было и общее.

Авторитет Ходасевича в русском литературном Париже трудно переоценить. Были, однако, группы и кружки, с которыми у него сложились отношения неприязненные. Что бы сам он ни говорил и ни писал, врагом его был не один только Куприн. Так, к 1926 году относится конфликт Ходасевича с представителями движения евразийцев. Это идейное течение, генетически связанное с поздним славянофильством, получило большое влияние в эмиграции в 1920-е годы. Евразийцы (князь Николай Трубецкой, Петр Сувчинский, Петр Савицкий) исходили из того, что «европейская культура не есть нечто абсолютное… а лишь создание ограниченной и определенной этнической или этнографической группы народов» [629], что у России есть собственный исторический путь, что судьба русского народа тесно связана с судьбой его тюркских соседей по Восточно-Европейской равнине. В политическом смысле их целью было «идеократическое государство» со смешанной экономикой («система государственно-частного хозяйства»). В отношении большевистской идеологии евразийцы занимали позиции, близкие к сменовеховским.

В середине 1920-х годов к евразийскому движению примкнули критик князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, сын царского министра внутренних дел (в 1904–1905 годах), поэт-царскосел, деникинский офицер, профессор Лондонского университета, сотрудник элиотовского журнала «Criterion» — на редкость богатая биография! В качестве евразийца Святополк-Мирский выступил инициатором издания альманаха «Версты». Соредакторами его были философ и музыковед Петр Сувчинский и Сергей Эфрон, также увлекшийся евразийством. На страницах первого номера «Верст» наряду с произведениями эмигрантских авторов (Цветаевой, Шестова, Ремизова) важное место занимали перепечатки ранее опубликованных произведений советских писателей (Пастернака, Сельвинского, Бабеля, Артема Веселого, Есенина). Критика была представлена, в частности, обзором вышедших номеров «Современных записок», принадлежавшим перу Святополк-Мирского. Авторов этого журнала бывший царскосел оценивал очень по-разному, но самые жесткие слова были сказаны именно о Ходасевиче: «маленький Баратынский из Подполья, любимый поэт всех, кто не любит поэзии» [630].

Ходасевич поднял перчатку. В XXIX книге «Современных записок» появилась его резкая статья, озаглавленная «О „Верстах“». Начинается ответная рецензия во вполне «объективном» тоне:

«Евразийцы шумели немало, провозглашая свои „утверждения“. <…> Правда, в их новизне было много старого, в их настойчивой историософичности можно было найти немало историософистики, как в самом евразийстве — налет азиатства просто. <…> Но пожалуй, и в этих шатаниях и в недомолвках было кое-что ценно: они рождались из попыток найти новую, третью позицию, перенеся русскую проблему из области политики в область культуры. <…> Наряду с опасениями, на евразийство позволительно было возлагать и некоторые надежды.

Этим надеждам наносит тяжкий удар недавно явившийся в Париже журнал „Версты“».

Наносит удар — ибо евразийцы от историософии перешли к политике. Святополк-Мирский и его сподвижники часто говорят «о революции, как событии, полагающем острую грань между прошедшим и будущим России». Но что именно разумеют они под революцией? — спрашивает Ходасевич. Тут следуют примечательнейшие слова, перекликающиеся с его письмом Михаилу Карповичу от 7 апреля 1926 года:

«Была февральская революция. Ее полунезамечают „Версты“ вполне презрительно.

Была эпоха октября и военного коммунизма, соблазнившая многих… романтическою мечтою о великом сдвиге, о новой правде. <…> Но и к той страшной и соблазнительной революции никто из сотрудников „Верст“ тоже касательства не имел. Одни, как, напр<имер>, Марина Цветаева, имели мужество ненавидеть ее открыто, другие — тайно. Один из редакторов, С. Я. Эфрон, с нею сражался оружием. <…>

Настала та гнусность, которую даже лживый язык Ленина не осмелился назвать революцией, а нарек ей хамское имя Нэпа. Пришла пора, когда вчерашние революционеры и „подлинные“ чекисты засели в тресты, разделяясь без остатка на бездарных хозяйственников и талантливых воров; когда раздуватели мирового пожара стали в придворных ливреях являться к королям и в лакейских фраках — к банкирам. <…> когда остатки рабочих спаиваются рыковкой и расстреливаются за забастовки. <…>

Вот тогда и явились „Версты“: на словах вместе с большевиками воспевать Революцию, про себя знать: Нэп».

Те «люди новой России», на союз с которыми евразийцы уповают, — это «нэпманы всех мастей и профессий, люди с Лениным на языке и с аршином в кармане… смесь чека и охранки, партийного клуба и дубровинской чайной, черно-красная сотня, краса и гордость любой реакции. <…> Кремлевцы ошибочно считают ее надежным тормозом при их спуске от „мировой социалистической“. Сувчинский (кажется правильнее) ожидает, что „тяга к национальному делу“ выльется у нее в славный еврейский погром». К этой последней фразе Ходасевич делает примечание: «Что не очень любезно в журнале, где один из редакторов — С. Я. Эфрон, а в числе сотрудников — Пастернак, Бабель, Л. И. Шестов и Артур Лурье». И — решительный вывод: «Разумеется, цели большевиков и Сувчинских не совпадают. <…> Но пока что — им по дороге: прочь от проклятой России Петра и Пушкина, от ненавистной интеллигенции — в азиатчину и реакцию. Этот путь они условно зовут Революцией, что очень удобно для обеих сторон».

Кажется, эта полемика — лучшее свидетельство того, насколько искренен был Ходасевич, какая внутренняя логика была в его политических метаниях. Но искренность не значит справедливость. Ходасевич допустил явные передержки по отношению к евразийцам: например, как ни оценивай идеологию Сувчинского, к еврейским погромам он не призывал, а лишь рассчитывал, что «интернациональная» большевистская элита сменится другой, «национальной». От этих обвинений, как и от утверждения, что композитор Артур Лурье, бывший начальник музыкального отдела Наркомпроса, присутствует в «Верстах» в качестве «хозяйского глаза», редакции «Современных записок» — после протеста редакции «Верст» — пришлось публично отмежеваться [631]. Во многом несправедлив поэт был и по отношению к нэповской России, которой толком не знал.