Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий

Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать книгу онлайн

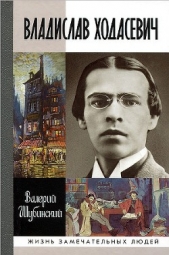

Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Возможно, Адонц или его консультанты из Иностранного отдела ОГПУ рассчитывали этими разоблачениями усложнить эмигрантскую жизнь Ходасевича. Однако никакого воздействия они не оказали: слишком многим было известно, что комната в ДИСКе и академический паек были не теми благами, за которые приходилось расплачиваться громогласными изъявлениями лояльности. Так или иначе, разрыв Ходасевича с Советами был теперь оформлен документально. Уже через некоторое время Ходасевич стал в глазах московских властей не просто белоэмигрантом, а одним из особо злостных и враждебных. Ольге Форш, которая в 1926 году в свой приезд в Париж поначалу дружески общалась с Владиславом и Ниной, через некоторое время в советском консульстве объяснили: с Ремизовым и Бердяевым встречаться, так уж и быть, можно, но с Ходасевичем — нет. Абрам Эфрос в сентябре 1927-го, встретив Ходасевича в парижском книжном магазине, предпочел его «не узнать» — и это стало поводом для печального «Письма», напечатанного 29 сентября в «Возрождении»: «Я принадлежу к числу „запретных“ — и слава Богу: для меня было бы ужасно значиться в числе тех, встречи с которыми ГПУ разрешает и даже поощряет».

Ходасевич не догадывался, однако, что личная ссора с Эренбургом окажет не меньшее влияние на его литературную судьбу — но не прижизненную, а посмертную. Еще много лет ему придется сидеть за столиком в одних кафе с Ильей Григорьевичем, иногда на газетных страницах продолжая издеваться над его промежуточным загранично-советским бытием и извилистой идейной биографией, сравнивая писателя с чеховской Душечкой (этот образ Ходасевич использовал и в отношении Шагинян, но применительно к мужчине он, конечно, звучит оскорбительнее). Знал бы Владислав Фелицианович, что для советской молодежи 1960-х именно мемуары Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» будут главным источником сведений о прошедшей эпохе. Мандельштаму и Цветаевой в них посвящено по прочувствованной главе. «Поэт Ходасевич» походя упоминается один раз.

Отношения Ходасевича с русским Парижем заметно улучшились после разрыва с Горьким и перехода на «правильные» позиции. В письме Михаилу Карповичу от 7 апреля 1926 года поэт замечает: «Из людей здешних вижу всех, не дружу ни с кем, но и ни с кем не в ссоре, кроме Куприна, но его нигде не принимают». В «камер-фурьерском журнале» в 1925–1926 годах упоминаются самые разные имена. Чаще других — Борис Зайцев, Владимир Вейдле (который часто бывал у Ходасевича и Берберовой и обедал с ними в те дни, когда в их жилище на улице Ламбларди было всего три вилки: принимать можно было лишь одного гостя); Нина Петровская (она временами живет у Ходасевича и Берберовой по два-три дня — вплоть до своего самоубийства 23 февраля 1928 года); серапионов брат Владимир Познер и его отец, Соломон Познер, некогда видный петербургский журналист; молодой критик, бывший секретарь берлинского Клуба писателей Александр Бахрах. Встречается Ходасевич и с Муратовым, и с Цетлиными. Зимой 1926/27 года его и Берберову начинают принимать в доме Буниных. Однако ближе всего в первые парижские годы Ходасевич сходится — во многом неожиданно для себя — с четой Мережковских. 17 января 1926 года «Медведев» сообщает Анне Ивановне: «В последнее время чаще других вижу Зину и Диму. Она в особенности со мной мила и хвалит мои работы устно и письменно» [620]. Сходные слова (но без конспиративной фамильярности) есть и в письме от 7 апреля Михаилу Карповичу. Надо сказать, что еще до приезда Ходасевича в Париж в статье «Поэзия наших дней» (Последние новости. 1925.22 февраля) Зинаида Гиппиус превозносила Ходасевича, противопоставляя едва ли не всем другим поэтам его поколения — Есенину, Пастернаку, Мандельштаму.

Как отмечал позднее Глеб Струве, «для понимания эмигрантского периода деятельности Мережковских, в том числе литературной, надо иметь в виду… что в зарубежной дислокации политических сил они оказались как бы ни в тех, ни в сих. <…> Их отделяло от правых кругов эмиграции отчасти их прошлое (в том числе симпатии к Февральской революции, которые З. Н. Гиппиус во всяком случае продолжала афишировать), отчасти скептическое с самого начала отношение к Белому движению и неверие в реальную силу эмиграции, поскольку речь шла о свержении большевизма. С другой стороны, умереннолевые и левые круги от них отталкивало их убеждение в желательности иностранной военной интервенции для ликвидации большевизма, а также наметившееся вскоре у Д. С. Мережковского тяготение к итальянскому фашизму» [621]. Это межеумочное, внепартийное состояние давало Мережковским возможность общаться с самыми разными фракциями русского Парижа, но оно же порождало неуверенность в своем положении и еще усиливало ту суетливую вздернутость, которая всегда была присуща старейшей чете русского декаданса. Мгновенные переходы от патетических разговоров к изощренным литературным интригам и сплетням последнего разбора (например, о личной жизни Керенского и его якобы имевшем место романе с Цветаевой) — все это наполняет письма Гиппиус Ходасевичу; да и сам он, по своему характеру, с трудом сопротивлялся искушению позлословить о коллегах.

Иногда сплетни Зинаиды Николаевны рикошетом ударяли по нему самому. Так, рецензируя в 1925 году книгу воспоминаний Гиппиус «Живые лица», Ходасевич обнаружил в ней душераздирающую историю о том, как она, Гиппиус, узнав, что Розанов не то бедствует, не то вообще расстрелян, написала гневное письмо Горькому, тот устыдился и «поручил кому-то из своих приспешников исследовать слух о Розанове, и когда ему доложили, что Розанов не расстрелян, приказал прислать ему немного денег». Ходасевич, который по просьбе Гершензона лично разговаривал с Горьким о судьбе Розанова и лично передавал для него деньги (отнюдь не ничтожные), вынужден был поправить свою приятельницу. Это стало темой нескольких писем Гиппиус Ходасевичу: своей неправоты Зинаида Николаевна так и не признала и извиниться перед Ходасевичем, которого невольно оскорбила титулом «горьковского приспешника», тоже нужным не сочла. Дружба, однако, пока что продолжалась.

Ходасевич был одним из завсегдатаев «воскресений» Мережковских, которые стали продолжением их прежнего, петербургского салона. Здесь бывали (еженедельно, с четырех до семи) многие гранды русского литературного Парижа: Бунин, Бердяев, Алданов, Вейдле, Зайцев, Маковский, Шестов, Георгий Федотов, Фондаминский, «гумилята» («Жоржики», Одоевцева, Оцуп) — а также многие молодые поэты и прозаики. Когда в 1927 году Мережковские решили сделать собрания — время от времени — более открытыми, полупубличными, создав общество «Зеленая лампа», Ходасевич, наряду с Мережковским и Фондаминским, выступил на первом заседании, состоявшемся 5 февраля в зале Русского торгово-промышленного союза. Речь Ходасевича, как признанного пушкиниста, была посвящена «нашей давней соименнице, той „Зеленой лампе“, которая существовала в Петербурге в первой четверти минувшего века» [622]. Завершается эта речь так: «Ни ей в целом, ни кому-либо из ее участников не суждено было сыграть заметной роли в надвигавшихся событиях, имевших столь великие последствия для судеб России. Но несправедливо было бы не заметить, что зарождение этих событий совершалось где-то в непосредственной близости к ней. Роль „Зеленой лампы“ бесконечно скромная, но все-таки „Вино кометы“ [623]воодушевляло важные, роковые споры. Среди окружающей тупости, умственной лености и душевного покоя оно помогало бередить умы и оттачивать самое страшное, самое разительное оружие — мысль. Вот почему нам и не страшно и не кажется нескромным назваться „Зеленой лампой“. Мы тоже не собираемся перевернуть мир, но мы хотели бы здесь о многом поразмыслить, главным образом, — не страшась выводов» [624].