Жизнь Владислава Ходасевича

Жизнь Владислава Ходасевича читать книгу онлайн

И. А. Муравьева обратилась к личности Владислава Ходасевича, поэта, резко выламывающегося из своей эпохи. Автор не просто перечисляет жизненные вехи Ходасевича, а пытается показать, как сформировался такой желчно-ироничный поэт, «всезнающий, как змея», видящий в отчетливом, суровом, самосознающем слове последнее прибежище «разъедающей тело» души среди российской «гробовой тьмы» и «европейской ночи». И как этот скептик и циник мог настолько преображаться в своих великолепных книгах о Державине и Пушкине.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Приношу сердечную благодарность Андрею Юрьевичу Арьеву, читавшему книгу в рукописи и сделавшему ряд ценных замечаний, Николаю Алексеевичу Богомолову, на протяжении нескольких лет помогавшему мне советами, делившемуся своими бесчисленными знаниями и тоже прочитавшему этот текст до печати, благодаря чему удалось избежать ряда ошибок и неточностей, Алексею Арнольдовичу Пурину и всем, с кем довелось говорить о Ходасевиче, а также всем исследователям, книгами, статьями и публикациями которых я пользовалась в процессе работы.

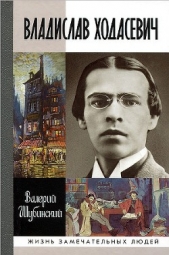

При оформлении переплета использована фотография Владислава Ходасевича 1920-х годов и один из рисунков Мстислава Добужинского «Дом Искусств», выполненный им в 1921 году.

При оформлении заставок к главам использован портрет Владислава Ходасевича, созданный Юрием Анненковым в 1921 году.

Предисловие

Нужно ли скрупулезно изучать биографию писателя, копаться в его письмах, уточнять и проверять даты, что-то выискивать? Вопрос, казалось бы, праздный, для исследователей он не стоит. Но все-таки некоторые считают — их не так уж и мало, я с этим сталкивалась не раз, — что читать чужие письма неприлично. Может быть, и неприлично — сегодняшние. Но идет неумолимое время, умирают адресаты и корреспонденты, и нам уже непонятны их страсти, их взаимные обиды, письма прячутся в шкатулки или выбрасываются на помойку, и все зарастает травой забвения… Вместе с мелочами, которые зачастую тоже важны, утрачиваются и существенные вещи. Это относится и к безвестным, и к известным людям. Но если говорить о тех, чьи имена уже принадлежат истории, то без их писем, без деталей их жизни многое нам в них и в их творчестве с необходимой глубиной не понять.

Сам Владислав Ходасевич считал (применительно к Пушкину, да и не только к Пушкину), что вникнуть в творчество писателя можно, лишь досконально зная его биографию, что все в поэзии и прозе возникает в конечном счете из жизни автора. Он написал о Пушкине удивительные слова: «Пушкин неизъяснимо прекрасен; не только в творчестве, но и во всей полноте своей личности, даже в недостатках, которые так чудесно и человечно сливаются с лучшими сторонами его души. Его поэзия до конца насыщена его жизнью, его жизнь в каждую минуту наполнена творчеством. Именно в этом заключается одна из тайн его непобедимого обаяния. <…> …жадное исследование его биографии — <…> это-то и свидетельствует об очень верном, очень глубоком „чувстве Пушкина“, существующем в России и в русской литературе. Это мы до сих пор не примирились со смертью Пушкина: читая его вечно живые слова, все еще упрямо хотим видеть живым его самого».

Мы всегда хотим видеть живыми тех, кого любим…

Фальши и лжи, подобострастия в изображении тех, кого знал, Ходасевич не терпел, что вполне для него естественно. Берясь за свой «Некрополь» — свод замечательных по точности и яркости воспоминаний об уже умерших современниках, — писал:

«Я долгом своим (не легким) считаю — исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому „возвышающему обману“ хочется противопоставить нас возвышающую правду: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания».

Это — и особенно любить «даже за самые эти слабости» — в большой мере относится и к самому Ходасевичу.

Почему так тревожит воображение этот худой до ужаса человек с впалыми щеками и с темными гладкими волосами, с челкой на лбу, уходящей вбок, закрывающей, как говорят, вечную экзему, с внимательными глазами под стеклами очков? Какого они, кстати, цвета? Серьезный литературовед скажет, что это неважно… А все-таки? Набоков наделяет Кончеева в «Даре» «широко расставленными близоруко-серыми глазами», но Кончеев — литературный персонаж, хоть и списан отчасти с живого Ходасевича. Нина Берберова пишет о темно-желтых, зеленоватых глазах, которые смотрели на нее с койки в госпитале. Но возможно, это был уже цвет болезни.

А голос? Голос — я не устаю удивляться чудесам компьютерной техники, — голос можно услышать в Интернете. В интервью Валерия Шубинского для радио «Свобода» воспроизведен фрагмент записи, сделанной в 1922 году на фонографе С. И. Бернштейном, лингвистом, который создал в лаборатории петербургского Института живого слова целую фонотеку исполнения стихов самими поэтами. Запись была переведена сотрудником Литературного музея Л. А. Шиловым с воскового валика на магнитную ленту. И вот — высокий, звучный и певучий голос Ходасевича, в обычной поэтической манере, нараспев, читающего свое стихотворение «Автомобиль»:

Он нервен до предела, до отвращения к миру, он давно страдает от жизни, от самого ее процесса. Временами жизнь ему просто невыносима. К концу ее он постоянно несчастен. При всем этом он бывает и на редкость остроумен, любезен с дамами (не со всеми, конечно), он любит иногда поговорить, и длинные монологи его блестящи.

Стихи его и сегодня любят далеко не все ценители поэзии. В стихах он суховат, временами жесток, но вдруг наружу сквозь внешнюю сухость прорывается сильное чувство. И скрытая музыка, в которой ему вовсе отказывали некоторые критики, звучит глубоко внутри стиха, как в музыкальной шкатулке — непонятно откуда идет…

Есть в нем, в его поэзии неразгаданность.

Он одинок и в литературном мире своей эпохи, его невозможно отнести к какой-либо группе. Он не символист и не акмеист, хотя и вышел из символизма, но вскоре оттолкнулся от него. К акмеистам он тоже не примкнул; хотя некоторые и находят в нем сходство с ними, но оно скорее чисто внешнее. Он «опоздал родиться», как пишет сам… Он прошел через декаданс, оставшись самим собой, не надев, подобно, скажем, Георгию Иванову или Брюсову, да и многим другим, маску, не спрятав лица, не стал разыгрывать свою жизнь как театральное действо. Это тоже было редкостью в те времена.

Он не объявлял себя последним поэтом России, поэтом конца, хотя эсхатологические мотивы были, конечно, и в его творчестве. Но он выбрал себе другую роль. Он знал себе цену. Он держал на себе связь времен, сохранял традиции русской классической поэзии, претворяя их в просодию XX века. Сознавая это, он написал о себе широко цитируемые строки:

Слово «советскому» мешает сегодняшнему читателю, но оно, видимо, является здесь эквивалентом новой русской поэзии.

И еще — позже, в 1928 году: