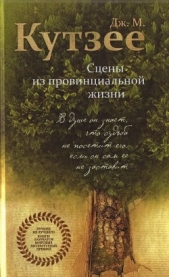

Сцены из провинциальной жизни

Сцены из провинциальной жизни читать книгу онлайн

Кутзее из тех писателей, что редко говорят о своем творчестве, а еще реже — о себе. «Сцены из провинциальной жизни», удивительный автобиографический роман, — исключение. Здесь нобелевский лауреат предельно, иногда шокирующе, откровенен. Обращаясь к теме детства, столь ярко прозвучавшей в «Детстве Иисуса», он расскажет о болезненной, удушающей любви матери, об увлечениях и ошибках, преследовавших его затем годами, и о пути, который ему пришлось пройти, чтобы наконец начать писать. Мы увидим Кутзее так близко, как не видели никогда. И нам откроется совсем другой человек.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Несколько дней и даже недель после того, как он скомкал и выбросил письмо кузины, оно преследует его — не сами слова, которые ему скоро удается вычеркнуть из памяти, но воспоминание о той минуте, когда, даже заметив швейцарский штемпель и круглый детский почерк, он распечатал конверт и прочел письмо. Какой дурак! Чего он ожидал — благодарственного панегирика?

Он не любит плохих новостей. Особенно не любит плохих новостей, касающихся его самого. «Я достаточно безжалостен к себе, — говорит он себе, — и не нуждаюсь в посторонней помощи». К этой уловке он то и дело прибегает, когда хочет заткнуть уши, чтобы не слышать критики. Он научился этому, когда Жаклин, с высоты женщины тридцати лет, излагала ему свое мнение о нем как любовнике. Теперь, как только любовная связь начинает иссякать, он устраняется. Он ненавидит сцены, сердитые выкрики, банальные истины («Ты хочешь узнать правду о себе?») и делает все, что в его силах, чтобы этого избежать. Да и что такое истина? Если он сам для себя загадка, как же он может не быть загадкой для других? Он готов заключить пакт с женщинами в своей жизни: если они будут относиться к нему как к загадке, он будет относиться к ним как к закрытой книге. Только на этой основе, и на ней одной, будет возможно общение.

Он не дурак. Как любовник он так себе, и это ему известно. Никогда еще он не вызвал в сердце женщины то, что можно было бы назвать великой страстью. Фактически, оглядываясь назад, он не может припомнить, чтобы хоть в какой-то степени был объектом страсти, истинной страсти. Это его как-то характеризует. Что до самого секса, в узком понимании, то и тут он дает недостаточно, и то, что получает в ответ, тоже недостаточно. Если и есть тут чья-то вина, то именно его. Потому что, если он не вкладывает в секс чувство и держит себя в узде, то и женщина будет держать себя в узде.

Является ли секс мерой всех вещей? Было бы легче, если бы это было не так. Но когда он озирается вокруг, то не видит никого, кто бы не испытывал благоговения перед богом секса — кроме разве что нескольких динозавров, пережитков Викторианской эпохи. Даже у Генри Джеймса, внешне такого приличного, такого викторианского, есть страницы, где он туманно намекает, что все в конечном счете сводится к сексу.

Из всех писателей, которых он почитает, больше всех он доверяет Паунду. У Паунда много страсти — боль томления, жар обладания, — но это спокойная страсть, без темной стороны. Каков ключ к безмятежности Паунда? Может, дело в том, что у него, поклоняющегося греческим богам, а не богу иудеев, есть иммунитет к чувству вины? Или же Паунд настолько погружен в великую поэзию, что его плотская сторона пребывает в гармонии с эмоциональной, в гармонии, которая мгновенно передается женщинам и открывает перед ним их сердца? Или, напротив, секрет Паунда просто в определенной живости поведения в жизни, живости, которую приписывают американскому воспитанию, а не богам поэзии, и женщины расценивают эту живость как признак того, что мужчина знает, чего хочет, и твердо, хоть и дружелюбно, поведет ее за собой? Может, это именно то, чего хотят женщины: чтобы о них заботились, вели? И неспроста так принято в танце: мужчина ведет, женщина следует за ним?

Его собственное объяснение своих неудач в любви, в которое он все меньше верит, заключается в том, что он еще не встретил женщину, которая ему нужна. Та женщина разглядит под непрозрачной поверхностью внутренние глубины, та женщина откроет в нем потаенную силу страсти. До того судьбоносного дня, когда придет эта женщина, он просто приятно проводит время. Вот почему можно выбросить из головы Марианну.

Один вопрос все еще его гложет и никак не отвяжется. Выпустит ли на волю та женщина не только страсть, накопившуюся внутри него, но и заблокированный поток поэзии? Или, наоборот, сначала он должен сам превратиться в поэта и таким образом доказать, что достоин ее любви? Хорошо бы верным оказалось первое, но он подозревает, что это не так. Точно так же, как он влюбился на расстоянии в Ингеборг Бахман и по-другому — в Анну Карина, суженая узнает его без слов, влюбится в его искусство, прежде чем сделать такую глупость, как влюбиться в него самого.

17

Приходит письмо от профессора Гая Ховарта, его научного руководителя, с просьбой. Ховарт работает над биографией драматурга семнадцатого века Джона Уэбстера и хочет, чтобы он сделал копии некоторых стихотворений из коллекции рукописей Британского музея, которые, возможно, были написаны Уэбстером в молодости, а заодно, если наткнется на рукопись какого-нибудь стихотворения, подписанного «Дж. У.», по звучанию сходного со стихами Уэбстера, то скопировал и его тоже.

Хотя стихотворения, которые он читает, не представляют, по его мнению, особого интереса, он польщен поручением и намеком, что он способен узнать автора «Герцогини Амальфи» по стилю. От Элиота он узнал, что показатель уровня критика — способность тонко различать. От Паунда — что критик должен уметь распознавать голос подлинного мастера среди модной болтовни. Если он не умеет играть на рояле, он должен, по крайней мере когда включает радио, отличать Баха от Телемана, Гайдна от Моцарта, Бетховена от Шпора, Брукнера от Малера, если он не может писать сам, то должен хотя бы обладать слухом, который одобрили бы Элиот и Паунд.

Вопрос в том, является ли подлинным мастером Форд Мэдокс Форд, на которого он убил столько времени? Паунд провозгласил Форда единственным наследником Генри Джеймса и Флобера в Англии. Но был бы Паунд так в этом уверен, если бы прочитал всего Форда? Если Форд был таким прекрасным писателем, почему наряду с пятью прекрасными романами у него так много никуда не годного барахла?

Предполагается, что он пишет о художественной прозе Форда, но второстепенные романы Форда кажутся ему куда менее интересными, чем его книги о Франции. Для Форда нет большего счастья, чем проводить дни рядом с хорошей женщиной в залитом солнцем доме на юге Франции, с оливковым деревом во дворе и славным vin de pays[36]в погребе. Прованс, утверждает Форд, — это колыбель всего грациозного, лиричного и человечного, что только есть в европейской цивилизации; что касается женщин Прованса, с их огненным темпераментом и гордой красотой, то с ними никогда не сравниться женщинам севера.

Можно ли верить Форду? Увидит ли он когда-нибудь Прованс собственными глазами? Обратят ли огненные женщины Прованса на него внимание — при том, что у него-то огонь явно отсутствует?

По словам Форда, цивилизация Прованса обязана своей легкостью и грацией меню из рыбы, оливкового масла и чеснока. Из почтения к Форду в своем новом жилище в Хайгейте он ест рыбные палочки вместо сосисок, жарит их на оливковом масле вместо сливочного, посыпает чесночной солью.

Диссертация, которую он пишет, не скажет о Форде ничего нового, это уже ясно. И все же ему не хочется ее бросать. Бросать начатое — это в духе отца. Он не хочет быть похожим на отца. Итак, он принимается за дело: нужно соткать из сотен страниц заметок, написанных убористым почерком, паутину связной прозы.

В те дни, когда, сидя в большом читальном зале с куполообразным потолком, он чувствует, что слишком устал или ему наскучило писать, он позволяет себе роскошь углубиться в книги о Южной Африке прежних времен, книги, которые можно найти только в больших библиотеках, мемуары людей, посетивших Кейптаун, — как, например, Даппер, Кольбе, Спаррмен, Барроу и Бэрчелл, — опубликованные в Голландии, Германии или Англии два века назад.

Оттого, что он сидит в Лондоне, читая об улицах (Ваалстраат, Буйтенграхт, Буйтенсингел), по которым из всех людей, склонившихся над книгами, ходил он один, у него возникает какое-то странное ощущение. Но еще больше, чем рассказы о старом Кейптауне, его захватывают истории о продвижении в глубь страны в фургонах, в которые запряжены волы, разведка местности в пустыне Грейт-Кару, где путешественник мог много дней не встретить ни одной живой души. Звартберг, Леувривир, Двика — он читает сейчас о своей стране, стране своего сердца.