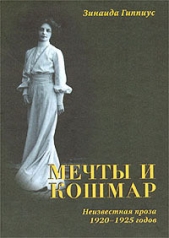

Мечты и кошмар

Мечты и кошмар читать книгу онлайн

Проза 3. Н. Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.

Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Все это, конечно, «в гостях у еретиков»… Думаю, есть и другие, столь же «крепкие в неверии», но другие не развязывают языки, подобно Антонину. А есть, конечно, искренние, — как должно верующие: еписк. Сергий, наш председатель, очевидно, из них.

Не помню, кто дал ему мысль пригласить членов Собраний на церковные хоры в ночь Светлого Воскресенья. Но мысль понравилась, и мы (не все, конечно, а большинство первых членов) с удовольствием откликнулись на приглашение.

Странная это была ночь. Впрочем, пасхальная ночь в большом городе, когда «пустынны улицы и храмы многолюдны» — всегда странная. Даже тогда, когда не заходишь в церковь, когда лишь из холодной, безлунно-весенней темноты глядишь на извивающиеся факелы на углах Исаакиевского собора, на эти огненные языки громадных небесных змей; или когда просто смотришь в узкие окна маленького храма где-нибудь в переулочке и видишь курчавое золото бесчисленных звезд-свечей, что трепещут внутри. И там внутри, и на темных улицах — везде одна притихшая странность — ожидания; точно воздух замолк, от неба до земли, точно ждет и он, ждет сама тишина… чего? Какой небывалой, какой невыносимой радости?

Много мне помнится этих зеленовато-темных петербургских ночей. Но та, о которой говорю, была по-другому странна и, пожалуй, вначале, особенно торжественного настроения не имела.

Академическая церковь примыкает к самому зданию академии, внутри лаврской ограды, в саду. На хоры, — небольшие и темноватые, — дверь прямо из широкого коридора, во втором этаже. По другую сторону коридора — двери в громадные, словно залы, жилые комнаты академистов. В одну из них дверь стояла настежь: там «хозяева» приготовили нам «разговенье». Мы туда прошли еще до начала службы.

Комната пустоватая, несмотря на два больших накрытых стола. Стульев мало, — их откуда-то все приносили по одному. Вверху — довольно тусклая лампочка.

Хозяева, — из участников Собраний, — когда не были заняты внизу, в церкви, приходили, уходили, возвращались снова. Но пора было и нам, и мы все отправились, через коридор, на наши церковные хоры.

Хоры — как раз против алтаря. Вся церковь нежно и длинно круглится под нами, с узкими окнами по бокам. В окнах еще поблескивает небесная зелень, ибо церковь почти темна, только тают, истаивают крупные свечи у плащаницы, да недвижным рдением разноцветятся в углах лампады. Полутемень — густее внизу: церковь полна народом. Гулко прокатывается голос чтеца, но звук лишь стены облетает, а в середке — шелестящая, живая, людская тишина.

Вот вспыхивают один за другим огни. Еще, еще… светлее, но не светло. Загораются точками золота ризы, и тяжело колеблют хоругви негнущимися полотнищами…

Служба началась. Вновь, сразу, потемнело в церкви, — ушел крестный ход. Огни роятся теперь за окнами, бегут, мелькают, мерцают. Пенье едва слышится глухо: двери заперты. Вот оно у самых запертых дверей, — громче, настойчивее, но все еще глухо.

И вдруг — сразу вскинулось, потоком вхлынуло с огнями, золотыми сверканьями, с людским дыханием и теплым восковым дыханьем свечей:

«Христос воскресе из мертвых…»

Заутреня не долга, даже и в «сослужении». После нее в нашу академическую комнату набралось множество народу («светского», конечно). Однако на светское разговенье было не похоже: ведь в нескольких шагах опять шла служба, и эта — на всю ночь.

Многие из нас уехали. Осталось всего человек пять. Мы остались.

В пасхальную ночь ранняя обедня особенно длинна: еп. Сергий читал Евангелие, по уставу, на различных языках. Трудно было выстоять всю, и мы часто возвращались в нашу «разговельную» отдохнуть, шепотным словом перекинуться. Теперь служба и особенное, пасхальное, пенье, как бы все время нетерпеливо-радостно ее прерывающее, — слышны были не только у нас, а по всему, верно, дому, с его толстыми каменными стенами.

«Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Христос воскрес!»

Но кончилась и обедня. Опять люди, люди, рясы, кресты; помню, кажется, и утомленное, доброе лицо Сергия…

Все прошло, затихают голоса, даже шаги. Мы почти одни, мы одеваемся, надо уходить. Двери в потемневший коридор все так же раскрыты настежь, а против них другие раскрытые двери, совсем темные, — на хоры, в церковь.

Почему не спускаемся мы сразу к выходу? Я не знаю. Но мы не спускаемся, мы еще раз идем в темную дверь, туда, на хоры. В церковь.

Церковь внизу, перед нами. Церковь этой краткой минуты запомнилась мне навсегда. Что было в ней? Разве это не та же самая церковь, которую видели мы только что в ее торжестве из торжеств, в ликовании и сиянии? Да, та же самая. И странно, и страшно, — другая.

Она была пуста. Сумеречна, но не темна. Весенне-рассветными, холодными полосами зеленели узкие окна. Но там, за окнами, у стен церковных, еще догорали костры, и дрожащими багровыми пятнами отливала зелень стекол.

Церковь была пуста — вся полна, вся полна тяжко плавающим кадильным дымом. Вот это, должно быть, и было ее странное, и было ее страшное: пустота — и прозрачная, призрачная наполненность. Колебался длинными колебаниями душный и душистый дым: он сизый, зелено-сизый, ало-сизый, — и совсем алый, как крылья летящих в зарю голубей. Но его алость — не от зари: алость темная, от пламени костров за окнами.

И пустота — не пустота: опустенье. И тишина другая: не ждущая, не притиханье перед радостью, но тишина медленно падающая, как медленно ниспадала дымная завеса фимиама.

Почему так запомнилась эта минута, эта жуткая и торжественная красота опустелого храма, и сизый дым в отсветах неба и крови?

«ПО АРЦЫБАШЕВУ»

В дальние времена, когда все мы, критики со смыслом, пытались бороться с повальным сумасшествием, — обожанием Горького и Андреева, — появился молодой Арцыбашев.

Одна из его первых вещей, обративших на себя внимание, была «Смерть Ланде» в «Журнале для всех» (Миролюбова). Этот журнал в те годы очень «современничал», претендовал, с одной стороны, на демократизм (был вовсе не «толстый журнал», выходил синенькими тетрадками), а с другой — щеголял самой «последней» беллетристикой, там Л. Андреев напечатал даже свой знаменитый рассказ «В тумане», столь же знаменитый, сколько противный: о гимназисте, всадившем кухонный нож в живот проститутки.

«Смерть Ланде» Арцыбашева — был рассказ «современный», т. е. по-современному написанный, но выделявшийся на фоне тогдашней современности прелестной своей свежестью, нежностью (да, вот это очень помню, именно — нежностью) и какой-то, уже ставшей для нас непривычной, — осмысленностью.

В литературной среде поднимались споры об этом рассказе и об Арцыбашеве. В нем находили отдаленно-родственные черты с Достоевским: Ланде мог бы быть, как сказал кто-то, внучатным племянником князя Мышкина.

Что молодой новый писатель талантлив — не сомневался никто. Мы радовались: не поможет ли нам он косвенным путем, поставить Л. Андреева на свое место. Горький уже был тогда на ущербе, и давненько не заявляли мне разные студенты, что идут жить «по Горькому», поступают в «босяки».

Во время этих разговоров о новом писателе, кто-то начал строить пессимистические предположения: вот увидите, пройдет несколько лет, — и Арцыбашева, тоже, насмерть заласкают; он талантлив? — Тем больше его жаль. От «успеха», вроде Горько-Андреевского, обязательно теряется голова; а не будете ли вы спорить, что голову потерять — всей птичке пропасть…

Да подождите, посмотрим. Конечно, не дай Бог никакому молодому таланту очутиться в обезьяних лапах «публики». Но будем надеяться, что Арцыбашеву не грозит потеря головы и не обрушится на него горьковский успех. Пусть пройдет несколько лет…

Несколько лет прошло.

Случайно (эти годы прошли для меня вне России), за расцветом молодого таланта мне следить не довелось. Арцыбашев сразу предстал предо мной автором «Санина» и… в сиянии успеха, который далеко превосходил горьковский (о Горьком в это время решительно никто уж не говорил, все забыли).