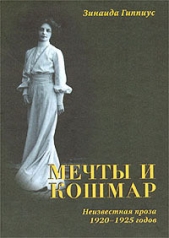

Мечты и кошмар

Мечты и кошмар читать книгу онлайн

Проза 3. Н. Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.

Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Из цепи сегодняшних «свободных» поэтов, делателей русской поэзии, Есенина не выкинешь: он колечко заметное. Он только сидеть безвыходно в эстетской коробочке не может, но он, конечно, «эстет» и Мариенгофу первый друг. Все потуги новшества, всю ломку, все «дерзания» последней поэзии он приемлет и даже, благодаря своей природе, доводит до гиперболических размеров. У Есенина чисто русская, — распутин-ская, — безмерность: куда бы ноги ни поставил — катит его как с горы. От свободы, не знающей препон (обеспеченной «смычкой»), он обалдевает. Если «новое» в поэзии — «сказать погаже», у Есенина тотчас за поясом все, вплоть до Маяковского. Если кощунство — так уж никакому комсомольцу не выдумать. А главное — ломка, ломка, пафос разрушенья, который пьянит лучше вина.

Есенин, вне своей поэзии, сам есть некий художественный образ. Его безудержность, его талантливость, ребяческая лживость и бессознательная правдивость, его способность опьяняться «свободой», чтобы «полететь вверх пятами» и потом в медленном похмелье приходить в себя, — разве все это не черты самого русского народа?

Но не буду останавливаться на этом. Я говорю о поэзии, и Есенина беру лишь как одного из работников, потрудившихся над ней в полной свободе.

Мы подходим теперь к сегодняшнему дню русской поэзии, к облику, который она, конечно, приняла в результате свободной работы поэтов, никакими узлами не стянутых. Пора, однако, отметить, что свобода, которой пользовались поэты, хотя и полная, была не совсем обыкновенная свобода. Не совсем то, что мы привыкли под свободой понимать. Фактически обусловленная «смычкой» с теми, кто вьет узлы для инакомыслящих, она отчасти напоминала свободу паровоза, полным ходом мчащегося вперед… но по рельсам.

Принципы того стана, с которым была связана поэзия, не могли, пусть медленно, но не проникать в нее. И главный принцип, — разрушенья, — производимый то подземно, то надзем-но, но неуклонно, коснулся, наконец, самого сердца поэзии, даже самого сердца русской земли, — русского языка.

«Такой язык может быть дан только великому народу…», мы в это верили и продолжаем верить, несмотря ни на что. Но признаюсь: ничто не могло заставить так содрогнуться, как первые пятна на любимой плоти русского языка. Не хочу думать, не думаю, что это пятна проказы. Но если?.. Пусть судят другие, я покажу только то, что вижу.

Процесс шел (в общей линии) так: футуристы — ломка звука; маяковщина — ломка ритма; имажинисты и другие «исты» — дробление искусства, изгнание из него жизни, из поэзии — музыки; наконец, с помощью безмерных Есениных, — ломка фразы и самого слова. Это работа отходящих. Имажинистов уж нет, Есенин, в похмелье, еще бормочет насчет «октября», но уж без прежнего «вздыба». «Кудри повылезли», и он патетически восклицает: живите, пойте, юные!

Юные, — или последние, — не поют (при чем пенье?), но печатают свои стихи. Что же это за стихи?

Они спокойны. Ни смеяться над ними, как над футуристическими, ни возмущаться ими — нельзя. В них закончена ломка всего, что составляло стихи: звука, ритма, фразы и слова. Аккуратно изгнаны: музыка, краски, жизнь. (О мысли и смысле я не говорю: Бог с ними.) Слова — в ряду, крайне шатком, неустойчивом, стучат, как костяшки. Разбиты все внутренние законы языка, да и внешние, кстати, потому что «новая», обязательная, орфография — есть уродливая ломка русской грамоты, искажение вида языка. Стихи, которые я буду цитировать, она, впрочем, дополняет, и жаль, что приходится лишить их этого штриха.

Каждая строфа, даже строка, довлея себе, нисколько не меняется, если ее взять отдельно. Однако, для убедительности, я начну с целого стихотворения. Прошу верить, что беру его наудачу, где книга раскрылась.

И все. Вот начало другого стихотворенья:

Конец еще одного:

Или:

Чтобы еще раз показать самодовленье строк и строф, их несвязанность, — вот предыдущая:

Я очень прошу не обращать вниманья на разрушенный смысл; главное — разрушенье самого языка:

У старых футуристов отсутствие смысла было еще нарочитым «дерзанием», вызовом; здесь — это естественный результат разрыва слова с его значением и слова со словом. Берется, уже немеющей рукой, первое слово, в первом виде и ставится на первое свободное место.

«Нас» — не вызвано ничем, разве тенью рифмы «юнясь», а то было бы «мы», или «вы», или стеариновая свечка. Так же не вызвано ничем и «его» в этом начальном четверостишии:

Рвут ли вопли теплое, или вопли теплого кого-то рвут — мы никогда не узнаем. Но что русские поэты рвут «в куски» русский язык — это мы видим воочию. И продолжают разрушенье, уже по инерции, автоматически, как продолжают разрушенье России те, с которыми «свободные» поэты находятся в «смычке». Явной или тайной, преступной или невинной — это дела не меняет. Я даже думаю, что большинство новейших поэтов к этой смычке относятся «невинно», совсем внесознательно, не в пример, хотя бы, старому Эренбургу, когда-то не без способностей — ныне разлагающемуся. Он понимает, с кем смыкается: «И все же, зная кипь и накипь, и всю беспомощность мою, — шершавым языком собаки подписку верности даю…»