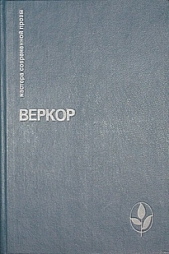

Молчание моря

Молчание моря читать книгу онлайн

Веркор (настоящее имя Жан Брюллер) — знаменитый французский писатель. Его подпольно изданная повесть «Молчание моря» (1942) стала первым словом литературы французского Сопротивления.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Он замолчал. Казалось, он задыхался. Он с такой силой сжимал челюсти, что я увидел, как на щеках его задвигались желваки, а на виске, выпуклая и извилистая, как червяк, забилась жилка… Вдруг вся кожа на его лице зашевелилась, словно от внутреннего трепета, — как озеро под порывом легкого ветра, как пенка на закипающем молоке. Его глаза не отрывались от прозрачных, расширенных глаз моей племянницы, и он сказал тихо, тускло, придушенно, с мучительной медлительностью:

— Надежды нет, — и еще тише, еще глуше, еще медленнее, будто казня себя этим страшным признанием: — Нет надежды. Надежды нет! — И вдруг, неожиданно высоким и сильным голосом — к моему удивлению, ясным и звонким, как рожок горниста, как крик: — Нет надежды!

Наступило молчание.

Мне показалось, что он смеется. На напряженном лбу его образовались глубокие борозды. Губы его дрожали — лихорадочные и бескровные губы больного.

— Они сердились и ругали меня: «Вот видите! Видите, как вы ее любите! Вот она, великая опасность! Но мы излечим Европу от этой чумы! Мы выкачаем из нее этот яд!» Они мне все объяснили. О, они ничего от меня не скрыли! Они хвалят ваших писателей, и в то же время в Бельгии, в Голландии, во всех странах, занятых нашими войсками, они уже поставили заграждения. Ни единой французской книги не пропустят через границу, ничего, кроме технических изданий, учебников по диоптрике или инструкций по цементированию… Ни единого литературного произведения. Ни единого!

Его взгляд блуждал по комнате, натыкаясь на углы, как заблудившаяся ночная птица, пока не успокоился на темных книжных полках, где выстроились в ряд Расин, Ронсар, Руссо. Его глаза не отрывались от них, и снова страстно затосковал голос:

— Ничего, ничего, ничего! — И как будто мы еще не поняли, не измерили чудовищность угрозы: — Не только ваших современников! Не только ваших Пеги, Прустов, Бергсонов… Но и всех остальных! Всех! Всех! Всех!

Взгляд его еще раз с нежностью и отчаянием скользнул по мягко блестевшим в тени переплетам.

— Они погасят пламя совсем! — вскричал он. — Европу больше не озарит этот свет!

И его голос, глубокий и торжественный, произнес одно лишь слово, нашедшее в моей груди неожиданный и потрясающий отзвук, — слово, протяжное, как трепетная жалоба:

— Nevermore! [2]

Снова наступило безмолвие, но какое же оно было сумрачное и напряженное сейчас! Прежде в минуты молчания я видел под гладкой поверхностью вод схватку морских обитателей, брожение подводной жизни — скрытых чувств, противоречивых желаний и мыслей. Но за этим молчанием не было ничего, кроме ужасной подавленности…

Его голос наконец тихо и горестно нарушил тишину:

— У меня был друг. Он был мне брат. Мы вместе учились. Мы жили в одной комнате в Штутгарте. Мы провели вместе три месяца в Нюрнберге. Мы ничего не делали друг без друга. Я играл ему свои сочинения, он мне читал свои поэмы. Он был чувствителен и романтичен. Но он покинул меня и отправился читать свои поэмы в Мюнхен новым товарищам. Это он писал мне постоянно, чтобы я присоединился к ним, именно его я видел в Париже с новыми друзьями. Я увидел, что они из него сделали!

Он медленно покачал головой, как бы с мукой отказываясь слушать чью-то мольбу.

— Он был самым неистовым! В нем бушевали попеременно ярость и насмешка. Он то смотрел на меня жгучим взглядом и кричал: «Это яд! Нужно выпустить яд из животного!» То тыкал меня в грудь своим указательным пальцем: «Они теперь в великом страхе, ха-ха! Они дрожат за свои карманы и свою жизнь за свою промышленность и торговлю. Только об этом они и думают! А тех, кто является редким исключением, мы усыпим лестью, ха-ха!.. Это совсем не трудно!» Он смеялся, и лицо его розовело: «Мы купим их душу за чечевичную похлебку».

Вернер перевел дыхание:

— Я им сказал: «Сознаете ли вы, что вы делаете? _Сознаете_ ли вы?!» Он сказал: «Вы думаете, это нас смутит? Наша прозорливость иного закала!» Я спросил: «Значит, вы запечатаете эту гробницу? Навеки?» Он ответил мне: «Дело идет о жизни и смерти. Чтобы победить, достаточно силы; но чтобы властвовать — нет! Мы хорошо знаем, что армия не может удержать власть». «Но не этой же ценой! — вскричал я. — Не ценою убийства духа!» «Дух никогда не умирает, — возразил он, — дух — тот видал виды. Он возникает из собственного пепла. Мы должны строить на тысячелетия вперед, но сначала нужно разрушить». Я смотрел на него. Я смотрел в самую глубину его ясных глаз. Он был искренен, да. И в этом весь ужас.

Глаза его широко раскрылись — как при виде гнусного убийства.

— Они сделают то, о чем говорят! — закричал он, словно боялся, что мы ему не поверили. — Методично и настойчиво! Я знаю этих остервенелых дьяволов!

Он тряхнул головой, как собака, у которой болит ухо. Какой-то звук вырвался сквозь его стиснутые зубы, тоскливый и страстный, как стон обманутого любовника.

Он не двинулся с места. Он по-прежнему неподвижно и напряженно стоял на пороге, с опущенными руками, словно пальцы его были налиты свинцом. Он был бледен, но не восковой бледностью, а какой-то серовато-землистой, как старая, покрытая известью стена.

Я увидел, как он медленно наклонился. Он поднял руку. Он вытянул ее, ладонью со сложенными пальцами вниз, в нашу сторону. Он сжал кулак и потряс им, лицо его зажглось какой-то дикой энергией. Губы его приоткрылись, и мне показалось, что вот сейчас он бросит нам какой-то призыв; мне почудилось, да, мне почудилось, что сейчас он призовет нас к восстанию! Но ни одно слово не сорвалось с его уст. Он сжал рот, закрыл глаза и выпрямился. Его руки поднялись к лицу, делая какие-то странные движения, напоминающие фигуры из религиозных яванских танцев. Затем он прикрыл ладонями виски и лоб, зажимая веки вытянутыми мизинцами.

— Они мне сказали: «Это наше право и наш долг!» Наш долг! Блажен тот, кто так легко и уверенно находит путь к своему долгу!

Он уронил руки.

— На перекрестке тебе говорят: «Идите этой дорогой». — Он покачал головой. — А ты видишь, что эта дорога ведет не к светлым вершинам, а вниз, в зловещую ложбину, в душную тьму мрачного леса!.. Боже! Укажи мне, где _мой_ долг!

Он сказал — он почти крикнул:

— Эта борьба — великая битва между Преходящим и Вечным!

Он пристально и скорбно глядел на деревянного ангела над окном, вдохновенного и улыбающегося, излучающего небесное спокойствие.

Внезапно он весь смягчился. Тело утратило напряженность. Он опустил взгляд к земле и затем снова поднял его.

— Я использовал свое право, — сказал он просто. — Я попросил разрешения присоединиться к боевой дивизии. Мне оказали наконец эту милость. Завтра я могу двинуться в путь.

Мне почудилось, что на губах его мелькнула неуловимая усмешка, когда он уточнил:

— В ад.

Его рука указала на восток — в сторону огромных полей, где будущий хлеб взойдет на трупах.

Я подумал: «Итак, он подчинился. Вот единственное, что они умеют делать. Они все подчиняются. Даже он».

Мне стало больно, когда я взглянул на лицо моей племянницы. Оно было мертвенно-бледным. Губы ее, подобные краям опаловой вазы, разомкнулись, и лицо застыло в трагической неподвижности греческих масок. И я увидел, как на грани лба и волос у нее брызнули — не появились, а именно брызнули капельки пота.

Я не знаю, увидел ли это Вернер фон Эбреннак. Его зрачки, казалось, соединились со зрачками девушки — как лодка, привязанная к берегу и увлекаемая течением, — такой натянутой, напряженной нитью, что нельзя было решиться провести пальцем перед их глазами. Эбреннак одной рукой схватился за ручку двери. Другой он держался за косяк. Не отрывая взгляда, он медленно тянул к себе дверь. Он сказал — и голос его был до странности лишен выражения:

— Желаю вам спокойной ночи.

Я подумал: сейчас он закроет дверь и уйдет. Но нет. Он смотрел на мою племянницу. Он сказал — он прошептал:

— Прощайте.

Он не шевелился. Он стоял совсем неподвижно, и на неподвижном и напряженном лице глаза казались еще неподвижнее и напряженнее. Они смотрели в широко открытые, прозрачные глаза моей племянницы. Это длилось и длилось — сколько времени? — это длилось до тех пор, пока наконец девушка не разжала губы. Глаза Эбреннака блеснули.