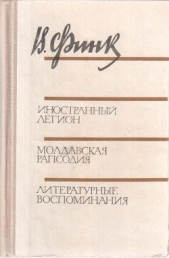

Иностранный легион. Молдавская рапсодия. Литературные воспоминания

Иностранный легион. Молдавская рапсодия. Литературные воспоминания читать книгу онлайн

В повести "Иностранный легион" один из старейших советских писателей Виктор Финк рассказывает о событиях первой мировой войны, в которой он участвовал, находясь в рядах Иностранного легиона. Образы его боевых товарищей, эпизоды сражений, быт солдат - все это описано автором с глубоким пониманием сложной военной обстановки тех лет. Повесть проникнута чувством пролетарской солидарности трудящихся всего мира. "Молдавская рапсодия" - это страница детства и юности лирического героя, украинская дореволюционная деревня, Молдавия и затем, уже после Октябрьской революции, - Бессарабия. Главные герои этой повести - революционные деятели, вышедшие из народных масс, люди с интересными и значительными судьбами, яркими характерами. Большой интерес представляют для читателя и "Литературные воспоминания". Живо и правдиво рисует В.Финк портреты многих писателей, с которыми был хорошо знаком. В их числе В.Арсеньев, А.Макаренко, Поль Вайян-Кутюрье, Жан-Ришар Блок, Фридрих Вольф

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Потом из овощной вышла женщина, тоже в хитоне, тоже в сандалиях на босу ногу, без чулок и без юбки, немолодая, некрасивая, неопрятная.

Только увидев, что и другие прохожие оборачиваются на этих двух сумасшедших, я перестал опасаться за собственный рассудок. Их, оказывается, знали. Это были американцы. И не совсем чудаки. Мужчина был Раймонд Дункан, брат знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, которая возродила танцы древней Эллады. Он исполнял при сестре функции сценариста, режиссера, администратора и актера-чтеца и одевался, — а за ним и его жена, — как эллин, быть может, немного для рекламы.

Вечером я пошел на митинг. В манеже было битком набито. На эстраду вышли почтенные старики. Я старался угадать, кто из них Жорес. Мне хотелось, чтобы это был изящный старый господин, который сидел справа от председателя. Но господин оказался Франсисом де Прессансе.

Когда слово было предоставлено Жоресу, из-за стола медленно поднялся небольшого роста, грузный, коренастый и широкоплечий пожилой человек с бородой, с крупным мясистым лицом крестьянина, без шеи, с большой головой, тяжело сидевшей прямо на широких плечах.

Он встал с места медленно, нерешительно и стоял, неловко переминаясь с ноги на ногу, точно оробев. Машинально левая рука полезла в карман брюк, а пальцы правой слегка коснулись стола, но тотчас же спрятались в кармане. На секунду снова показались из кармана пальцы левой руки, тоже коснулись стола, но, точно обжегшись, исчезли в кармане...

Было неловко смотреть на эту беспомощность, и я решил, что ослышался, что это не Жорес, это кто-то другой. Жорес не мог так растеряться.

Но вот человек набрал в легкие воздуха, и прозвучали первые слова рокочущего южного говора. Еще минута, и страшный голос уже гудел, гремел, бурлил, клокотал. Ноги стояли крепко. Голова выдалась вперед. Все тело напряглось, подчиняясь страсти, вырывавшейся из большого мясистого рта. Однообразие голоса походило на шум морского прибоя. Да, это был Жорес! Он подавлял, тревожил, волновал богатством мысли, четкой и ясной силой слова. Тысячи потрясенных людей обратились в оцепеневшую массу, пронизанную могучим током.

Я вздохнул облегченно, когда речь кончилась: напряжение было слишком велико, почти невыносимо. Медленно приходя в себя, люди принимали обычные позы, лица успокаивались, но трепетное состояние еще продолжалось. Так раскаленное железо, снятое с горна, постепенно теряет красный цвет накала, обретая свой обычный вид, но жар держится еще долго.

Великий трибун часто оказывал на слушателей влияние, близкое к тому, какое оказывает гипноз. Не я один испытал это. Многие говорили мне, что, очнувшись после речи Жореса, они испытывали почти истерическую потребность плакать или смеяться.

Жорес жил на Правом берегу, далеко от Латинского квартала. Но одно время я что-то часто стал встречать его у нас, в самой старой и бедной части бульвара Сен-Жермен, в районе улиц, сохранивших средневековые названия: улица Сухого дерева, улица Лихих ребят и т. п.

Я сказал об этом моему однокурснику Гастону де Брассаку, который через отца, известного парижского журналиста, знал многих людей литературного и политического мира Парижа.

— Что он тут делает, в этих закоулках, Жорес? — спросил я.

Гастон не удивился. Он ответил равнодушно:

— Должно быть, набрел на бистро, где хозяин готовит какие-нибудь сумасшедшие отбивные. У старика хорошие зубы и емкий желудок. К тому же у него есть друг, который разделяет с ним радости тарелки и ста* кана, — Анатоль Франс. Они заберутся в какой-нибудь дешевый ресторанчик, закажут по котлете и по бутылке красного вина и так будут сидеть хоть до утра и разговаривать, и ни один черт не поймет, о чем они говорят.

— Это почему же? — спросил я.

— Очень просто. Ведь они могут часами говорить на старофранцузском языке шестнадцатого столетия, на языке Рабле, а то и просто на латыни. Не забывай, что этот вулкан Жорес написал книгу на латинском языке. Кажется, по истории социалистического движения в Германии. Скажи, пожалуйста, на кой черт ему понадобилось писать на латыни? Да еще о социализме?! А просто так, захотелось — и все тут! Ведь он образован сверх всякого предела. Что ты хочешь — Высшая Нормальная! Я бы сунул к ним еще Ромена Роллана, была бы как раз компания.

Вскоре мне повезло: я встретил друга Жореса, Ана-толя Франса.

Одно петербургское издательство предложило мне написать очерк из истории Парижа.

Я с головой ушел в эту работу. Я жил тогда странной жизнью. Шумные улицы столицы внезапно обращались для меня в древние дороги, которые соединяли Лютецию с Римом; на мощеных площадях возникали легионы Цезаря; в переулках Сент-Антуанского предместья бушевали толпы санкюлотов. Много романтической старины сохранилось в узких, полутемных улочках, которые вьются позади Пантеона. Какой толчок получало здесь воображение! Герои Дюма, Мериме, Анатоля Франса оживали на каждом шагу.

Однажды я вошел во двор старинной усадьбы на улице Лясепед: высокие тяжелые ворота, украшенные искусной резьбой, просторный двор, выложенный ровными, гладкими белыми плитами, и в глубине — небольшой трехэтажный особняк с высокими окнами и застекленными дверьми, типичный барский дом XVIII, быть может, даже XVII века.

Что видели эти стены до июля 1789 года, и в те бурные дни, и после них, за все столетия своего молчаливого созерцания жизни?

Я старался прочитать на камнях ответы на эти вопросы и вдруг заметил, что не я один занимаюсь этим делом. В глубине двора стоял какой-то старый господин и тоже медленно и внимательно осматривал особняк, двор, ворота... Господин был высокого роста, носил довольно большие усы и бородку цвета мыльной пены. Седыми были и волосы, выбивавшиеся из-под широкополой мягкой шляпы. Голову он держал не прямо, а чуть вытянув шею вперед. На нем было длиннополое черное пальто, он опирался на черный зонтик, — типичный провинциальный аптекарь!

Но было в нем и еще что-то неуловимое, особенное. Быть может, глубина усталых глаз? Или пытливость взгляда?..

Из особняка вышла пожилая дама. Поравнявшись со мной и заметив, как внимательно я смотрю на старика, она сказала мне с доброй улыбкой и негромко, чтобы старик не слышал:

— Я вижу, молодой человек, вы заинтересовались этим старым господином?

— Да, сударыня, — ответил я. — Кто он?

— Да ведь это мсье Франс, Анатоль Франс. Вы, вероятно, слыхали это имя?

Это было так неожиданно! Я даже усомнился.

Но прошло некоторое время, и во всех университетских коридорах появилась афиша, извещавшая, что такого-то числа в студенческом клубе выступит Анатоль Франс.

Издесь я убедился, что старик с улицы Лясепед был действительно он, великий писатель.

Теперь на нем была светло-серая длиннохвостая визитка, очень узкие, по моде того времени брюки, и от этого ноги казались необыкновенно длинными. Лицо худое, длинные усы, тощая бородка. На сей раз он скорее был похож на Дон-Кихота. Рядом с ним сидела на эстраде пышная, хотя и перезрелая, дама в умопомрачительной шляпе, и мой однокурсник Ренэ Дериди не преминул шепнуть мне, что, конечно, это она, мадам Эмма де Кайяве, жена известного банкира и дама сердца Ана-толя Франса.

— Последние пятьдесят лет она влюблена в старика, как кошка, — сообщил Ренэ. — Конечно, она не могла отпустить его в университет одного: тут слишком много молодых девиц! Старик закружится и пропадет, потом ищи его...

Франс прочитал свою речь по бумаге. Это были мысли о молодости, о дерзании, о призвании человечества на этой земле, которую он назвал бедной и глупой, и еще о многом другом. Мы ушли взволнованные и долго-долго повторяли слова, которыми Франс закончил свою речь: «Только не будьте осторожны, молодые друзья мои! Никогда не будьте осторожны!»

Этот столь обязывающий завет великого писателя слишком живо воскрес у меня в памяти более сорока лет спустя, когда я прочитал некоторые строки Роллана. Я испытал при этом терпкий вкус разочарования. Читатель еще увидит, почему.