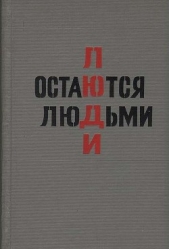

Люди остаются людьми

Люди остаются людьми читать книгу онлайн

Оформление и рисунки художника В. В. Медведева.

В романе рассказывается о судьбе советского юноши-комсомольца, который в декабре 1941 года ушел добровольно на фронт, в боях был ранен, а затем при попытке прорваться из окружения контужен и взят в плен. Около трех лет он томился в гитлеровских лагерях, совершил несколько побегов, затем стал участником интернациональной организации Сопротивления.

Действие романа разворачивается на фоне больших исторических событий. Это наступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года, тяжелые бои при выходе из окружения группы наших армий юго-западнее Ржева, это полная драматизма борьба антифашистского подполья в известном гитлеровском концлагере Маутхаузен.

Герой романа, от лица которого ведется повествование, — непосредственный свидетель и участник этих событий. После возвращения на Родину ему пришлось столкнуться с новыми трудностями, однако он выходит из всех испытаний с глубокой верой в советского человека, его разум, его высокое назначение на земле.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Мы проходим так называемую основную территорию и сворачиваем к набережной. Впереди нежно светится зелень Нескучного сада, справа огненной чешуей переливается гладь Москвы-реки.

— Ты, Даша, где была во время войны?

— В Москве, потом в эвакуации, а потом опять в Москве. Я работала водителем троллейбуса…

— Трудно было тебе?

— Конечно. Двери в машине не закрывались, штанги летели. Ужас! Один раз чуть не сгорела. Хорошо, не было пассажиров, и троллейбус влетел в сугроб. Я на «четверке» работала, такой длинный был маршрут: от Киевского вокзала, через Ленинские горы до Сокольников…

Ей тоже было трудно. И я ловлю себя, что мне не хочется, чтобы Даше когда-нибудь было трудно. Я хочу, чтобы ей всегда было хорошо, чтобы всегда было солнышко в ее глазах, и я хочу смотреть на это солнышко и любоваться им всегда.

Теперь смущение на ее лице.

— Ты опять догадалась, о чем я думаю?

— Да.

— Я знаю, что ты об этом догадалась. Скажи…

— Сам скажи. Или лучше не говори, если не хочешь. .

Не скажу, думаю я. Пока ни за что не скажу.

Мы познакомились с месяц назад, и с той минуты, как я увидел ее, я почувствовал, что не смогу вести себя с ней так, как я вел себя до сих пор с другими девушками, и это было почему-то очень радостно.

Может быть, я и проснулся потому, что увидел ее? А может, это новый сон? И если это сон, я больше не хочу пробуждаться.

— Ты ведь еще так мало знаешь меня, Даша.

— Да, — отвечает она печально, — почти совсем не знаю.

— Но ты все узнаешь, все.

— Узнаю, — говорит она.

И это тоже — желание рассказать Даше о себе, и все возрастающая, почти физическая потребность выложить на бумагу то, что еще давит душу, и особенно, наверное, наивная и твердая уверенность Лелякина, что собираемые им документы и свидетельства помогут восстановить справедливость, — все это шаг за шагом подводит меня к тому, что одним ранним июньским утром я кладу перед собой толстую тетрадь и остро отточенным карандашом пишу на первой странице крупный заголовок: «Записки из неволи».

Да, я проснулся и больше не хочу закрывать глаза на то, что было и что есть; я буду рассказывать о пережитом: ведь то, что пережил я, пережили многие сотни тысяч; пусть все узнают, что советские люди не переставали быть советскими людьми и за глухими стенами фашистских концлагерей. Помочь народу узнать правду — вот моя цель. Так я буду отстаивать человеческие и гражданские права своих товарищей и даже, может быть, окажусь полезен партии, которая не должна — не должна! — терпеть нарушения законности в нашей стране.

Гордые мысли и нескромные, наверное. Пусть. Когда я уходил на войну, у меня были тоже гордые мысли: помочь народу разгромить фашизм, отстоять свое великое право называться свободным гражданином свободной страны…

И я пишу. Каждое утро — с восьми до одиннадцати. Я снимаю угол у глухонемой старушки на улице Горького, здесь мне очень удобно, тихо, и соседи тихие люди; они принимают меня за студента.

С двенадцати и до девяти вечера я в парке, потом встречаюсь с Дашей, а в восемь часов утра я снова сажусь за свою тетрадь.

Как-то в выходной день я с Дашей еду на Большую Почтовую. Там живет художник Логвинов — единственный из знакомых маутхаузенцев-москвичей, которого я еще не навестил. Мы не застаем его дома, и я оставляю записку со своим адресом.

На следующее утро Логсинов сам приезжает ко мне. Я вижу цветущего мужчину и совершенно не узнаю в нем того, прежнего Логвинова, доходягу, которого доктор Саша Григоревский «похитил» из газового автобуса-душегубки, когда эсэсовцы проводили в лагерном лазарете очередную «селекцию».

У Логвинова чисто выбритое загорелое лицо. Он одет в спортивного покроя пиджак, шелковую тенниску, сандалеты. Он слегка навеселе… Откуда Жора взял, что Логвинов удручен? Наоборот!

— Я не помешал тебе? — Он кивает на мою тетрадь. — Это и есть твои «Записки»? Мне давеча Лелякин рассказывал, что ты пишешь. Ну что ж, дело хорошее — пиши. Однако имей в виду, о плене не напечатают ни слога. Табу.

— А я пока не думаю о напечатании.

— Не думаешь — это уже хорошо. Я немного знаком с Всеволодом Вишневским, можно было бы показать ему… А черт его знает, может, и напечатают кое-что! Важно найти приемлемый ракурс — угол зрения. Впрочем, не слушай меня, плюнь на все ракурсы и катай, как душа просит…

Всеволод Эмильевич Мейерхольд, покойник, уж какой великий был мастер, какие ракурсы, какое своеобразное прочтение — и ведь погорел старик. Я немного знал его — энциклопедист и огненный темперамент. Крайне редкое сочетание в одном художнике. Лед и пламень, как сказал поэт…

Доходяга, думаю я. Худущий, злой начальник штаба обороны лагерного лазарета… Я помню, как 5 мая 1945 года он приходил к Порогозу в бывший кабинет Цирайса. Злой, запыленный, с автоматом через плечо.

— И не в повороте темы, а в самой сути, в самой постановке вопроса… Хорошо, что это не твой хлеб. И семьи у тебя пока нет — тоже хорошо. А то не напечатали — и нечем детишек кормить. И я хотел бы так, для души. Например, как людей гонят в крематорий или — узник рвет колючую проволоку. И, однако, малюю плакаты по заказу пожарников, стенды там всякие. А то, что в партии не восстанавливают, разве кому-нибудь есть до этого дело?

И тут я вижу боль в глазах Логвинова.

— Но ты не трусь, — продолжает он. — Пиши. Хочешь, я тебе помогу?.. Впрочем, нет. Ты и не хочешь, и не надо тебе этого. Потому что, кроме внешней правды, ты должен показать еще правду внутреннюю, психологическую, так сказать, и тебе придется постоянно заглядывать в себя: посторонний глаз тут будет только помехой. Так что катай и не оглядывайся ни на кого. А не напечатают — не тужи. Я посоветовал бы каждому из наших ребят писать воспоминания, хотя их и не напечатают. Знаешь, почему писать? Есть такой термин — катарзис, что означает — очищение. Пиши — и очистишься от кошмаров. Они выйдут наружу вместе с чернилами на конце пера… Я помешал тебе, ты извини. Я сейчас на работу в свой комбинат. А насчет Всеволода Вишневского ты все-таки подумай.

Логвинов смотрит на часы и поднимается. Что мне сказать ему? Табу, ракурс, Мейерхольд — ничего этого я не знаю. Я знаю теперь лишь то, что Жора сказал правду: Логвинов сильно удручен. А он бывший мой товарищ по Маутхаузену. Значит, работая над своими «Записками», я буду трудиться и для него.

— Спасибо, Витя, — говорю я. — Очищение — это я понял.

— Ну вот, — радуется он. — Старик Аристотель тоже был на дурак.

Парк потускнел и грустный какой-то кажется: видимо, потому, что на дворе август, последний месяц сезона — последний месяц моей работы здесь; потом мне предстоят новые поиски работы и, вероятно, новые мытарства. Еще крутятся карусели, крутится колесо обозрения, гримасничают и хохочут перед кривыми зеркалами в комнате смеха, но это уже похоже на балаган и невесело. Усталые массовички, наверное, в тысячный раз предлагают взяться за руки и встать в круг: «И раз, два, три…» На центральной эстраде сутулятся фигуры музыкантов, на скамейках — три старушки.

И только в зеленом лектории сегодня, как и в начале лета, многолюдно. Студенты, рабочая молодежь, пенсионеры, две девушки в очках долго аплодируют профессору Семенову, критику, специалисту по советской литературе. Он, правда, выступает здорово: у него свои, часто неожиданные и не совпадающие с газетными рецензиями оценки книг, и говорит он смело и без всяких шпаргалок.

Я, по обычаю, благодарю профессора от имени слушателей, объявляю об окончании лекции и иду вместе с ним в комнатку за сценой, чтобы отметить путевку. Лекторы, как правило, очень спешат, но профессор Семенов не спешит. Взяв путевку, он дружелюбно поглядывает на меня и вдруг спрашивает:

— Вы ничего не пишете? Я удивлен.

— Откуда вы знаете?

— А у меня наметанный глаз, я с молодежью работаю. Пишете, — уже утвердительно говорит он.