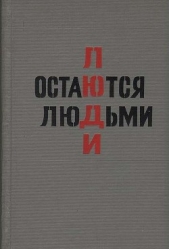

Люди остаются людьми

Люди остаются людьми читать книгу онлайн

Оформление и рисунки художника В. В. Медведева.

В романе рассказывается о судьбе советского юноши-комсомольца, который в декабре 1941 года ушел добровольно на фронт, в боях был ранен, а затем при попытке прорваться из окружения контужен и взят в плен. Около трех лет он томился в гитлеровских лагерях, совершил несколько побегов, затем стал участником интернациональной организации Сопротивления.

Действие романа разворачивается на фоне больших исторических событий. Это наступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года, тяжелые бои при выходе из окружения группы наших армий юго-западнее Ржева, это полная драматизма борьба антифашистского подполья в известном гитлеровском концлагере Маутхаузен.

Герой романа, от лица которого ведется повествование, — непосредственный свидетель и участник этих событий. После возвращения на Родину ему пришлось столкнуться с новыми трудностями, однако он выходит из всех испытаний с глубокой верой в советского человека, его разум, его высокое назначение на земле.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Тысячи советских военнопленных, казненных за свою преданность Родине в застенках гестапо?

Сотни тысяч задушенных и сожженных в крематориях концлагерей?..

Нет, не хочу верить. Не могу верить!

А Пауль? А комендант-психолог? А громадный золотистой масти дог Бахмайера, откусивший напрочь кисть руки у заключенного советского майора?

А героический побег узников двадцатого блока?

А кропотливая, смертельно опасная работа наших подпольщиков в Маутхаузене, работа, благодаря которой стал возможен успех освободительного восстания в лагере?

Неужели все это было напрасно?..

Я продолжаю работать грузчиком, я живу теперь, как все — не хуже и не лучше, — но после разговора с Алексеем в ресторане меня не оставляют эти вопросы.

Порой мне является почти сумасшедшая мысль, что в руководство нашим государством пробрался враг («у него такие же, как у Гиммлера, тонкие гадючьи губы и поблескивающее пенсне»), и он умышленно старается скрыть от народа то, что происходило в гитлеровских лагерях, и с этой целью всячески притесняет бывших пленных. А порой, когда я очень устаю, я уж и так начинаю думать: может, вообще ничего того и не было — Пауля, комендантского дога и всего Маутхаузена, — что это только плод моего больного воображения? По ночам меня снова преследуют кошмары: мне опять снится колючая проволока, побег и часовые, догоняющие меня; я опять нередко пробуждаюсь в холодном поту, когда они меня убивают…

Не знаю, что сталось бы со мной, если бы один мой дальний родственник, старый большевик, соратник Землячки и Литвинова по дореволюционному подполью, не посоветовал мне найти работу полегче и писать воспоминания. Писать, не думая пока о том, что получится. Просто описывать день за днем то, что довелось увидеть и пережить в плену.

Я и сам всегда хотел об этом писать, я еще в Вильнюсской тюрьме дал себе слово, что, если останусь жив, то обязательно буду рассказывать людям о фашистах-изуверах, и в Маутхаузене я не раз давал себе такое слово. Правда, правда! Этим делом я и займусь теперь — вопреки всему! — тем более что из-за волынки с пропиской на подготовительные курсы я опоздал, и мне, по всей вероятности, придется отложить с поступлением в институт до следующего года.

И вот я ищу работу полегче. Я ищу ее уже второй месяц. Меня чуть было не взяли культорганизатором в подмосковный дом отдыха, потом я чуть было не стал стрелком военизированной охраны («Принятые на работу обеспечиваются: а) общежитием для холостяков, б) обмундированием, в) котловым довольствием…» — то-то была бы прелесть!); потом я чуть не сделался библиотекарем, потом — воспитателем в рабочем общежитии, потом… еще около десятка «легких» должностей, занять которые я смог бы, если бы… если бы не моя проклятая анкета, вернее, один пунктик, незаметный такой затерявшийся среди других вопросов, короткий пунктик: «Был ли в плену?»

Нет, меня никто не укоряет, что я был в плену, и, в конце концов отказывая в приеме на работу, мне никто не говорит, что отказывают из-за этого пунктика. Просто у кадровиков, когда они видят рядом с этим вопросиком слово «был», что-то меняется в лице. Почти неуловимо. Лицо становится еще спокойнее, доброжелательнее, но какая-то жилочка или желвачок на лице выдает. Капельку дрогнет или сожмется и выдает. И хоть бы кто из кадровиков задержался взглядом на этом пунктике. Нет! Ровненько так скользнут выпуклостью глаз и дальше читают, еще более доброжелательные и спокойные. Если бы пунктик как-то зацепил их, было бы естественно. И я поверил бы в то, что они мне говорят: «Понимаете, нам только что из райкома порекомендовали товарища», или — «Мы решили оставить старого товарища», или — «Мы посоветуемся, позвоните через недельку». И ответы одни и те же, одни и те же слова, как сговорились. А поначалу, еще до заполнения анкеты, когда беседуешь, так ведь все хорошо: и вакансия есть, и возьмут обязательно, и какая зарплата скажут…

Сейчас я с улицы Кропоткина. Там в зеленом особняке мне отказали в должности рабочего кухни. Старшая повариха уже накормила меня и приказала явиться завтра в шесть утра растоплять печь. И вот, пожалуйста, отдел кадров не пропустил: «Решили оставить старого». А какая работка! Напилить электропилой дров, наколоть, натаскать, а утром разжечь плиту. И сыт был бы, и полдня свободен — мог бы писать воспоминания. И внезапно решили оставить старого. Побоялись, вероятно, что подброшу в котел отравы…

Я брожу перед зданием театра-студии киноактера. Театру требуется рабочий сцены. Сейчас в отделе кадров обеденный перерыв, и я брожу по улице Воровского. Уж рабочим-то сцены меня возьмут, думаю я. Уж здесь-то я никого не отравлю, и не застрелю, и не подсуну кому-нибудь книгу старого издания… Я хожу, думаю и глубоко дышу.

Начало марта. Пахнет сырым снегом. Солнышко. Люблю я март! Я останавливаюсь у скверика, тут же наискосок от шатра, и какой-то человек в потертом пальто тоже останавливается невдалеке и смотрит на меня в упор.

И я смотрю на него в упор. Голубые глаза, нос лапотком, около рта поперечные складки… Передо мной Жора Архаров.

— Здорово, — говорит он, подходя.

— Здорово, — отвечаю я.

Мы, кажется, ничуть не удивлены и не обрадованы. Если бы мертвецы могли являться с того света, — они здесь, на земле, встречались бы именно так, без удивления. И все-таки чуточку странно: передо мной Жора Архаров, мой близкий товарищ по той жизни, бывший разведчик генерального штаба… Он в худом пальто, в помятой шляпе, небритый и бледный.

— Ты что тут делаешь? — спрашивает он.

— Нанимаюсь на работу. А ты?

— Я в аптеку.

Точно в полусне. Точно мы еще не совсем воскресли — лунатики какие-то.

— Ты разве москвич? — говорю я.

— Всегда был москвичом, тридцать шесть лет. Опять странно! Я ведь знал, что он москвич, но он был для меня москвичом тогда, здесь же, в Москве, мне почему-то ни разу не пришло на ум поискать его или других живых маутхаузенцев-москвичей.

— А ты как очутился здесь? Ты же ленинградец, по-моему. Или из Вологды.

— Теперь я тоже москвич… Слушай, какую по счету жизнь мы живем?

— О чем ты? Не понимаю.

— Тебе иногда не кажется, что ничего того — войны, плена, Маутхаузена — не было? Или, вернее, что все т о было в какой-то другой жизни?

— Это верно, — говорит Жора, небритый, немного подавленный, вовсе и не Жора, по-видимому. — Верно, — повторяет он. — До войны — это одна жизнь, фронт — вторая, плен — третья, Маутхаузен — четвертая, госпроверка — пятая, а теперь — шестая. Выпить бы надо, да денег нет.

И у меня теперь нет денег.

— Пойдем посидим в скверике, — предлагаю я. Мы садимся на скамью, окруженную тающими сугробами.

— Ты работаешь? — спрашиваю я. — Где?

Жора, оказывается, четыре месяца был без работы: не принимали. Потом устроился в артель фотографов. Неплохо зарабатывал. Теперь будет служить в транспортной конторе: он знает планирование автохозяйства. А вообще все неважно: у него двое детей, молодая жена, ютятся вместе с больной матерью в одной комнатке здесь, на улице Воровского, в доме, где почта…

И он проходил проверку на Урале, только в другом месте. О Валерии, Иване Михеевиче и Порогове он ничего не слышал — затерялись люди. В Москве живут еще несколько маутхаузенцев, правда, они очень редко встречаются: и заботы одолели, и главное, кое-где косо смотрят на такие встречи.

— Костюшина ты помнишь? — говорит Жора. — Так поезжай к нему прямо на фабрику. Он и накормит и посоветует что-нибудь насчет работы. Я сам бы поехал с тобой, но заболела дочка. А на театр ты плюнь. Театр — ответственный участок, таких, как мы, сюда не принимают, хоть и рабочим сцены. Это точно.

Жора встает.

— Спасибо, Жора, — говорю я. — Устроюсь на работу — встретимся. И тогда выпьем за встречу.

— Художник Логвинов, друг Саши Григоревского, тоже в Москве. Но сильно удручен и пьет, собака. Он вряд ли сможет быть тебе полезен.

И, пожав мне руку, Жора уходит — Жора — сорвиголова, Жора — отважный подпольщик-антифашист, Жора — усталый, задавленный бедностью человек.