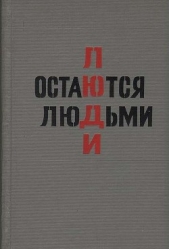

Люди остаются людьми

Люди остаются людьми читать книгу онлайн

Оформление и рисунки художника В. В. Медведева.

В романе рассказывается о судьбе советского юноши-комсомольца, который в декабре 1941 года ушел добровольно на фронт, в боях был ранен, а затем при попытке прорваться из окружения контужен и взят в плен. Около трех лет он томился в гитлеровских лагерях, совершил несколько побегов, затем стал участником интернациональной организации Сопротивления.

Действие романа разворачивается на фоне больших исторических событий. Это наступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года, тяжелые бои при выходе из окружения группы наших армий юго-западнее Ржева, это полная драматизма борьба антифашистского подполья в известном гитлеровском концлагере Маутхаузен.

Герой романа, от лица которого ведется повествование, — непосредственный свидетель и участник этих событий. После возвращения на Родину ему пришлось столкнуться с новыми трудностями, однако он выходит из всех испытаний с глубокой верой в советского человека, его разум, его высокое назначение на земле.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Нет, я вашего мужа знаю. Он очень порядочный.

— Послушайте, — говорит она, и я чувствую, что у нее очень тяжело на сердце, — послушайте, напишите Саше, пусть он возвратится, повлияйте как-нибудь на него. У нас же сын!.. Я четыре года не имела вестей от Саши, я ждала его, и вот снова. За что? Неужели авиация ему дороже семьи? Мне не надо больших денег, пусть идет на любую работу, хоть слесарем или шофёром, все равно. Но он должен жить с семьей. Воздействуйте как-нибудь, вы же его товарищ, я буду вам так благодарна!

— Я напишу Саше, — обещаю я, смущенный и озадаченный.

— На Урале его тоже не возьмут в авиацию, даже в гражданскую, я-то знаю это, но он не верит мне. Раз был в плену, в авиацию не вернут, но он упрям… или нашел себе другую. Но ведь у нас сын…

Она борется с собой, пытаясь сдержать слезы, и, закусив губу, отворачивается к окну.

— Его не восстановили в военном звании? Разжаловали? — спрашиваю я.

— Ну и что? — говорит она, не оборачиваясь, глухим голосом.

— Я обязательно напишу. Дайте мне его адрес, и я напишу. Он возвратится, я уверен.

— Я буду так — благодарна вам! Пожалуйста! — Слезы все-таки пробиваются у нее, и она промакивает их скомканным платочком.

Я прячу, в карман бумажку с адресом Саши и торопливо прощаюсь…

Сестра не знает, что я собираюсь ночевать на вокзале: я сказал ей, что буду ночевать у Володьки. Но она чувствует неладное — я вижу по ней.

— Поезжай ты лучше к маме. Купи себе какие надо учебники, программы и поезжай. А летом вернешься.

Сестра желает мне добра, я понимаю. И, наверно, поступить так, как она советует, — самое благоразумное. Но теперь, после разговора с племянницей Алексея Ивановича и с женой Ампилогина, я не хочу самого благоразумного, не хочу отступать. Принципиально!

— Я пойду в Верховный Совет.

— Зачем?

— Хочу убедиться сам. Хочу точно знать, имею я право жить и учиться в Москве или не имею, а если не имею, то почему. И вообще: кто мы такие, бывшие пленные, — демобилизованные воины или это все вранье?

— Ты ничего не узнаешь. Поезжай к маме.

— Узнаю. Уже многое узнал.

Сестра приносит с кухни горячий чайник, достает из буфета сахарницу и ломтик хлеба — половину того, что она получает на свою иждивенческую карточку.

— Ты очень переменился за последние годы. Иногда я вижу в тебе мальчика, каким ты был до войны, а иногда…

— Что же тут удивительного?

— Я не удивляюсь: ты должен был ожесточиться, но ведь если бы одно ожесточение. Ты же еще и наивен, как школьник.

— Это я уже слышал. Сахар в чай не клади, и хлеба не надо. Я поужинал у знакомых.

— Где ты будешь ночевать?

— У Володьки, я говорил тебе.

— А если и туда явится участковый?

— К такой важной персоне, как Володькин дядька, участковый не явится… Ты не волнуйся. Я буду тебя навещать днем. А дня через четыре уеду, вот только дождусь писем и побываю в Верховном Совете.

— Все-таки поезжай лучше к маме.

— Может быть, потом и к маме, — говорю я, чтобы успокоить сестру.

Я целую ее, накидываю на плечо рюкзак и ухожу в холодную январскую темь.

Лишь на минуту сжимается сердце: куда ухожу? Не лучше ли, правда, поехать к маме? Но к горлу внезапно подкатывает злой ком, и, наклонив голову, я прибавляю шаг.

В метро, в теплом, ярком вагоне, я ловлю себя на том, что будто завидую людям, которые едут вместе со мной в этом вагоне. Я пытаюсь представить себе, кто они и куда едут, и я вижу, что они не такие, как я: у них есть жилье, работа, у них спокойно на душе; возвратившись домой, они могут прилечь на диван на почитать, или послушать радио, или даже пойти в кино. И к ним не нагрянет участковый, потому что они прописаны. И им не надо, как мне, на вокзал.

Я делаю вид, что я такой же, как они, и у меня тоже спокойно на душе. Вместе со всеми я бегу по эскалатору, я так же спешу, хотя спешить мне абсолютно некуда. Даже лучше бы совсем не спешить, а покататься в метро часов до одиннадцати. Но я не могу не спешить, иначе я буду не такой Я доезжаю до станции «Комсомольская», поднимаюсь по широкой лестнице и в потоке, людей выхожу из метро. И снова стужа и темь.

Впрочем, возле выхода из метро нет стужи: изнутри дует теплый воздух. И темь относительная: метро, вокзалы, площадь — всё в электрических огнях… А между огнями действительно темь, косяки теми, но они небольшие и подвижные. Пройдет трамвай и разорвет полосой желтого света косяк. А там, где огни, там блестки мелкого порхающего снега.

Я стараюсь изобразить из себя человека, который ждет кого-то. Люди часто ждут друг друга у метро. Вот и я жду. Я стою и вижу других людей, ожидающих кого-то. Я вижу темную фигуру милиционера, смотрящего на площадь, а через некоторое время еще вижу каких-то женщин, которые хотя кого-то и ждут, но никуда не спешат. Они прохаживаются, стоят и опять прохаживаются. Какие-то болтающиеся, словно косяки теми. Одна из них проходит мимо меня — очень медленно и близко — и заглядывает мне в лицо косыми глазами. Лицо у нее красное, а глаза косые. Потом еще одна такая же женщина проходит близко и тоже заглядывает мне в лицо, и я с удивлением вижу, что и она косая. Что за пропасть! Минут через десять близко проходит такая же третья — косая!

А может, у меня с глазами что-то случилось: все кажутся косыми. Или, возможно, это кружит одна, а мерещится много? Мне делается вдруг страшно.

Я бегу к кассам Ярославского вокзала, беру перронный билет, потом покупаю в киоске свежую газету.

Утром, побрившись в вокзальной уборной (у меня чудная безопасная бритва, французская) и там же, на вокзале, позавтракав, я сдаю рюкзак в камеру хранения и направляюсь в Верховный Совет.

Я доезжаю на метро до Библиотеки Ленина, оттуда — пешком. Приемная Президиума Верховного Совета расположена в красивом зеленом доме с большими зеркальными окнами. Меня немного удивляет, что я совершенно беспрепятственно вхожу через застекленную дверь в такое высокое учреждение, в сущности, самое высокое у нас в стране; никто меня не останавливает и не требует документов.

Правда, невдалеке от двери прохаживается милиционер. Но это такой подтянутый, вежливый человек: он только отвечает на вопросы и разъясняет, причем вполголоса, а не командует, как энергичный ефрейтор в приемной на Петровке.

Здесь светло, нарядно и вместе с тем спокойно. Я занимаю очередь и начинаю постепенно продвигаться к полукруглому барьеру, за которым стоят несколько человек — вероятно, консультанты. И опять удивляюсь: никто не следит за нашей очередью, никто ни о чем не предупреждает. Это настолько удивительно, что невольно закрадывается сомнение: скажут ли мне здесь что-нибудь хорошее, помогут ли? Уж слишком просто все: пришли люди со своими жалобами, и, пожалуйста, — вот вам и помощь. Так не бывает.

И поэтому я не очень волнуюсь. Я не верю, что смогу попасть к самому Председателю Президиума Верховного Совета, я уверен, что в последний момент меня и не допустят до него.

И все же, подходя к барьеру, я чувствую, что начинаю легонько дрожать. Ведь это последняя моя надежда! Где же тогда еще искать справедливости? Уж если тут откажут, значит, все кончено…

— Вы по какому вопросу? — спрашивает меня молодой человек за столом, на котором разложены форменные карточки.

— По вопросу прописки в Москве и по вопросу прав бывших военнопленных.

Человек за столом на минуту задумывается, потом мягко говорит:

— Мне кажется, что сразу к руководству вам не имеет смысла. Правда? Разрешите, я взгляну на ваши бумаги.

Он читает заявление Петра Николаевича, розовую карточку с Петровки откладывает, не читая, заглядывает в паспорт и военный билет, а я стою и думаю: сейчас посоветует ехать туда, откуда приехал.

— Вот, пожалуйста, — говорит человек, возвращая документы, потом пишет что-то на своей карточке и вручает ее мне. — Пройдите направо и наверх, к нашему заведующему приемной.

«Заведующий приемной» — это, по-моему, уже хорошо. Я поднимаюсь по лестнице, устланной ковром, и открываю тяжелую светлую дверь.