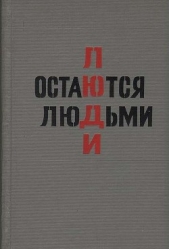

Люди остаются людьми

Люди остаются людьми читать книгу онлайн

Оформление и рисунки художника В. В. Медведева.

В романе рассказывается о судьбе советского юноши-комсомольца, который в декабре 1941 года ушел добровольно на фронт, в боях был ранен, а затем при попытке прорваться из окружения контужен и взят в плен. Около трех лет он томился в гитлеровских лагерях, совершил несколько побегов, затем стал участником интернациональной организации Сопротивления.

Действие романа разворачивается на фоне больших исторических событий. Это наступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года, тяжелые бои при выходе из окружения группы наших армий юго-западнее Ржева, это полная драматизма борьба антифашистского подполья в известном гитлеровском концлагере Маутхаузен.

Герой романа, от лица которого ведется повествование, — непосредственный свидетель и участник этих событий. После возвращения на Родину ему пришлось столкнуться с новыми трудностями, однако он выходит из всех испытаний с глубокой верой в советского человека, его разум, его высокое назначение на земле.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

У него хорошая дикция, на кителе орден, и кажется несколько ненормальным, что он всего-навсего ефрейтор. Надень на него капитанские погоны, и он, по-моему, сойдет за капитана. У него начальственный тембр голоса, уверенные жесты, и ведь это тоже чего-нибудь да стоит — его высказывание насчет прав и обязанностей граждан: «Права вы свои знаете, а обязанности — не всегда».

Уверенно постукивая каблуками, он пересекает наискось приемную и снова командует:

— Продвигайтесь, продвигайтесь! Отказ есть? Предупреждаю: без отказа не примут. Продвигайтесь, граждане.

И граждане продвигаются, вдоль стен. Сядут на стул, посидят с минуту и пересаживаются на следующий по порядку. Посидят на следующем и опять пересаживаются.

Получается культурно и, главное, не утомительно. Все время чувствуешь движение, чувствуешь, что ты ближе и ближе к цели.

Но вот мой черед. Я вхожу в светлую комнату и вижу два стола, за которыми трудятся два капитана, один черноволосый, другой блондин.

— Садитесь, — приглашает меня блондин. Поблагодарив, я сажусь.

— Документы… Ага. Это относительно вас звонили из райотдела, просили прописать в порядке исключения, — говорит он. — Так вот, отказ. Сейчас я напишу вам.

Он берет из розовой стопки бумаг какую-то карточку и аккуратно обмакивает кончик пера в чернила.

— Подождите. Почему отказ?

— Потому что отказ, — отвечает капитан-блондин и аккуратно вписывает что-то в розовую карточку. Затем берет мой форменный листок и в верхнем левом углу его пишет то же самое, это я вижу по движению его пера. — Если же вы не согласны, — не отрываясь от писания, продолжает капитан, — вы имеете право обратиться в наше министерство или даже в Верховный Совет. Это — ваше право.

— Простите, — говорю я, ошеломленный («Машина какая-то, а не человек!»), — простите, но почему отказ? Имею я право знать, почему вы мне отказываете?

— Вот, прошу! — И, спрятав форменный листок в свою папку, капитан скалывает скрепкой остальные мои документы вместе с розовой карточкой и кладет на край стола.

— Почему же? — настаиваю я. — Вы прочтите заявление моего родственника Кудрявцева, я у него и до войны жил. Я собираюсь поступать на подготовительные курсы, а потом в институт, и пока, конечно, придется работать. Куда же мне еще?

— Поезжайте туда, откуда приехали, — невозмутимо говорит капитан-блондин. — Где вы были до Урала?

— В Маутхаузене.

— Вот и езжайте… Постойте, это у немцев Поволжья?

— Это фашистский концлагерь, — недовольно покосившись на своего коллегу, говорит другой капитан, черноволосый.

Но капитан-блондин ничуть не смущается.

— В общем, это ваше, гражданин, дело куда ехать. Прошу не задерживать очередь.

Володька опаздывает. Я ожидаю его у кинотеатра «Ударник», как мы условились по телефону. Я жду, что он появится справа, со стороны моста — он живет в Замоскворечье, — но он появляется слева. И в первый момент я даже не узнаю его.

— Ты что, не из дома? — Я гляжу на него и стараюсь понять, какая перемена произошла в нем, почему я сразу не узнаю его.

— Из дома, только я сел в метро, а от Библиотеки Ленина на троллейбусе. Неохота было тащиться пешком по морозу, — говорит Володька. — Ты чего так смотришь? Пошли, тут недалеко забегаловка.

У него в, глазах обида, вот что! Опять, как на Урале, обида… И шапка не пыжиковая, а старая, лагерная.

— Ты поссорился с родными?

— А ну их! Давай сюда…

Мы спускаемся по обледенелым ступеням в закусочную, заказываем пиво, винегрет и проходим к дальнему столику.

— Жалко, что поссорился, — говорю я. — Мне отказали в прописке, и я как раз хотел посоветоваться с твоим дядькой. А из-за чего поссорился? Как твои дела?

Володька усмехается. В глазах обида.

— Я до сих пор паспорта не получил.

— Ты?!

— Понимаешь, это такой трус! В отделение милиции он со мной еще сходил, в райотдел тоже: тетка заставила, — а дальше ни в какую…

Я смотрю на Володькины обиженные глаза, на его кургузую лагерную шапчонку и чувствую, что у меня в горле начинают сами по себе сжиматься и разжиматься какие-то мышцы: меня разбирает смех. Неудержимый, нарастающий смех, переходящий в хохот.

Эти обиженные глаза и шапчонка из поросячьего меха — помереть можно!

— Не сердись, — говорю я, давясь от хохота, и никак не могу остановиться. И никак не могу не смотреть на его облезлую шапчонку и особенно на его глаза, в которых обида.

Племянник члена коллегии министерства!

— Слушай, — говорю я, вытирая слезы, — это, наверно, нервы, не сердись. Слушай, тебя на Петровке не посылали туда, откуда ты приехал?

— Посылали, — без тени улыбки отвечает Володька. — У меня отец и мать погибли в первые дни войны, я тебе, по-моему, рассказывал, попали под бомбежку при эвакуации; я тогда был у брата в Куйбышеве, писал этюды… Я и говорю им, на Петровке: ни родителей, никого из близких у меня больше нет в Риге, куда я поеду? Поезжайте, говорят, туда, где проживают ваши родители в настоящее время…

Володька вздыхает, рассеянно ковыряя вилкой винегрет.

— Кто разговаривал с тобой? Не капитан-блондин? — спрашиваю я.

— Да, блондин. Капитан, точно. Блондин-автомат… Что теперь думаешь делать?

— Пойду в министерство или в Верховный Совет. Надо добиваться.

— Напрасная трата сил. Тетка мне тоже не советует — с министерством. Они все дрожат перед этим министерством.

— А я, признаться, думал, что твой дядька может запросто поднять телефонную трубку и поговорить с каким-нибудь начальником главка того министерства, а то при случае и с самим Берия, верховным опекуном бывших военнопленных.

— Что ты! Берия для них страх господний и еще хуже… Нет, дружище, придется сматывать удочки.

— Ты считаешь?

— У брата большая семья и маленькая комната, но делать нечего. Приютит на первое время… А мой дядька, он вообще неплохой, его тоже можно понять. Персональный оклад, машина — тоже ведь не хочется лишаться из-за кого-то.

— Да что мы, преступники? Володька цепляет на вилку колечко лука.

— Не знаю, кто мы. Знаю только, что надо сматываться.

Я этого еще не знаю. Уехать долго ли? А с чем уехать? Что повезти с собой? Новые сомнения?

— Или жениться, — говорит Володька, показывая глазами на смазливую буфетчицу. — Взять себе вот такую… за прилавком. Тогда, наверно, и прописка будет обеспечена, и постель, и пиво бесплатное.

— Это гениальная мысль, Володя, — говорю я. — Пойдем куда-нибудь, где потеплее и посветлее, обсудим эту твою весьма ценную мысль. — Меня начинает опять разбирать дурацкий смех.

— А куда?

— В «Националь» или в «Москву»… Володька хмурится.

— Праздник окончен. От денег на карманные расходы я тоже отказался. Так что все…

Тихий вечер. Петр Николаевич сидит на кушетке, прислонившись спиной к стене. На коленях у него младшая дочка. Сосредоточенно, маленькими пальчиками крутит она большие, с якорями, пуговицы, расстегивая отцовский китель. Расстегивает, а потом опять застегивает. Очень углубленно, сосредоточенно — и молчит. Петр Николаевич жмурится, его тянет в дрему.

Старшая дочка готовит уроки. Сестра тихонько играет на пианино, что-то из «Времен года», не играет — священнодействует. Она воспитана на Глинке и Чайковском.

Я пишу письма маутхаузенским друзьям: Валерию и Ивану Михеевичу в Ленинград, Порогову в Кировоград, полковнику Иванцову в Омск. Перед тем, как двинуться в последний бой — пойти насчет прописки в министерство, — я на всякий случай подготавливаю отступление. Если мне и в министерстве откажут, то я последую примеру Володьки и уеду, уеду к кому-нибудь из старых друзей.

Я заклеиваю конверт, надписываю адрес — в дверь квартиры раздается негромкий, но уверенный стук.

Петр Николаевич, не отрывая затылка от стены, поворачивает голову к двери; Чайковский умолкает, сестра накидывает на плечи платок.

— Хочу гулять, — заявляет младшая дочка.