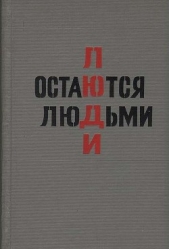

Люди остаются людьми

Люди остаются людьми читать книгу онлайн

Оформление и рисунки художника В. В. Медведева.

В романе рассказывается о судьбе советского юноши-комсомольца, который в декабре 1941 года ушел добровольно на фронт, в боях был ранен, а затем при попытке прорваться из окружения контужен и взят в плен. Около трех лет он томился в гитлеровских лагерях, совершил несколько побегов, затем стал участником интернациональной организации Сопротивления.

Действие романа разворачивается на фоне больших исторических событий. Это наступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года, тяжелые бои при выходе из окружения группы наших армий юго-западнее Ржева, это полная драматизма борьба антифашистского подполья в известном гитлеровском концлагере Маутхаузен.

Герой романа, от лица которого ведется повествование, — непосредственный свидетель и участник этих событий. После возвращения на Родину ему пришлось столкнуться с новыми трудностями, однако он выходит из всех испытаний с глубокой верой в советского человека, его разум, его высокое назначение на земле.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

На наш блок иногда заходит крепкий невысокий поляк — второй писарь лазарета. Он приносит учетные карточки вновь поступивших больных и забирает карточки тех, кто выписан или умер. У него светлые глаза и волевой подбородок — лицо сильное, жестковатое, чуть замкнутое, как у большинства старых политзаключенных. Наш блоковой побаивается его, писарь на виду у всех отвечает ему по-немецки «слушаюсь», но, оставаясь с глазу на глаз, называет его по-приятельски Казиком. Время от времени, когда блокового нет в бараке, Казик и писарь, уединившись, о чем-то совещаются. Я в эти минуты должен наблюдать за выходом и тотчас предупредить их, если вернется блоковой или войдет кто-либо из эсэсовцев.

Накануне Нового года писарь просит меня незаметно сменить номер у одного умершего поляка. После вечернего кофе, собирая миски, я задерживаюсь возле койки, на которой лежит накрытый одеялом мертвец.

Рука у него тяжелая, резиново-мягкая и холодная. Я быстро отвинчиваю проволочку его номера, еще быстрее прикрепляю другой номер — крепкий удар пониже спины заставляет меня ткнуться носом в холодное тело.

Я оборачиваюсь, потом поднимаюсь. Блоковой смотрит на меня острыми гневными глазами.

— Что делаешь тут?

— Ищу пустые миски, блокэльтестер. Он кричит:

— Ты идиот или почитаешь меня за идиота?

— Я не понимаю, блокэльтестер. У меня недостает несколько мисок, и я думал…

— Ты думал, что мертвецы прячут миски под одеялом?

— Да, но…

— Заткнись (Maul halten)! — кричит он. — Что у тебя в руке?

У меня ничего нет в руке: подменный номер я успел сунуть под рубашку. Я показываю блоковому пустые руки.

Он дает мне пощечину.

— Где зуб?

— Какой зуб?

Он бьет меня еще раз, скидывает с головы покойника одеяло и задирает указательным пальцем его верхнюю губу.

Я вижу тускловато-желтую коронку на одном из зубов мертвеца.

Блоковой задергивает одеяло и, вероятно, с досады награждает меня новой пощечиной.

— Ты пытался украсть этот зуб.

— Нет, я искал миски.

— Ты смеешь возражать мне, ты, горшок дряни (Du, Scheißkübel)?!

Правда, возражать ему не следовало — следовало молчать. И я молчу.

— Ты русский бандит, проклятый большевик! — орет блоковой.

Я молчу.

— Грязный чесоточный поросенок!.. — Он отвешивает мне очередную пощечину и толкает лакированной туфлей. — Марш в койку!

Плетусь к своей койке. Вероятно, я уволен…

После отбоя, когда из-за перегородки блокового слышится храп, ко мне на минуту присаживается писарь. Я молча отдаю ему номер умершего поляка.

— Ты пострадал из-за меня, — шепотом говорит писарь, — но… как это по-российску?.. Но мы уберегли от этого… от расстрела еще одного нашего хорошего товарища поляка, партизана.

На дворе уже февраль, но я еще в лазарете, только теперь я на шестом блоке. Невидимая, но сильная и верная рука друзей по-прежнему поддерживает меня. И не одного меня: на шестом блоке спасаются от каторжной лагерной работы, особенно тяжкой в зимнюю пору, десятки советских военнопленных. Все мы числимся выздоравливающими, однако при каждом осмотре старший врач лазарета и блоковой врач находят у нас новые заболевания, и нас не выписывают.

Здесь вместе со мной почти все старые тозарищи: Зимодра, Костюшин, Типот, Жора Архаров, Савостин… Худякова нет. Худякова не стало в конце декабря. Он умер дистрофиком на руках у Зимодры — мой комиссар…

Мы — живые. Тощие, бледные, но живые. К нам хорошо относится здешний старшина штубы — немец-антифашист. Мы часто видим среди больных высокого, симпатичного, в очках, чешского доктора Зденека Штыха и знаем, что он наш друг. Нас постоянно навещают заключенные советские врачи — энергичный брюнет Саша Григоревский, белокурый и будто весь светящийся изнутри Михаил, сдержанный, немногословный Юрий. Они передают нам новости с фронтов и делятся своим скромным врачебным пайком, пытаются лечить нас, подбодрить. Но — и это они все понимают: старшина штубы, Штых, наши врачи— нам сейчас нужна еда, много еды, и тут помочь нам они, к сожалению, бессильны.

И все-таки мы живем, живут вопреки всему и другие политзаключенные в концлагерном лазарете. И хотя не все выживают, хотя дистрофики и тяжелые инфекционные больные продолжают умирать, эсэсовское начальство, как по секрету сообщает нам Саша Григоревский, бьет тревогу…

Обычный будний вечер. Мы сидим и лежим на койках. Внезапно дверь барака резко распахивается, и мы слышим громкую команду: «Achtung» («Внимание»)! Тот, кто лежит, обязан по этой команде сесть. Типот, мой напарник по койке, тоже садится. В последние дни он чувствует себя очень неважно.

В бараке появляются эсэсовцы, один из них — офицер, главный врач ревира. Блоковое начальство бросается к ним навстречу. По заведенному порядку старшина, писарь, врач и парикмахер выстраиваются в ряд у входа.

Офицер вполголоса что-то приказывает старшине. Тот, выйдя на середину палаты, объявляет, что все больные должны придвинуться к краю койки, к центральному проходу. Все должны сидеть. Голову держать прямо.

Мы, большеголовые и тонкошеие, придвигаемся к центральному проходу и сидим, укутав колени истертым одеялом. Типот очень волнуется.

— Anfangen (Начали)! — коротко приказывает офицер и, сухопарый, одетый в длинную шинель, в фуражке с высокой тульей, в теплых перчатках, подходит к первой трехъярусной койке. За ним ступает эсэсовец с раскрытым блокнотом.

Офицер всматривается в лица больных. У нас от напряжения покачиваются головы.

— Его (Den), — указывает офицер на кого-то.

— Нумер? — спрашивает эсэсовец больного и потом записывает в блокноте.

— И его, — приказывает офицер.

— Нумер? — спрашивает эсэсовец.

— Что это значит? — шепчет Типот. — Что они хотят?

Он очень волнуется, голова его колышется.

— Его, — перейдя к следующей койке, командует офицер.

— Нумер? — спрашивает эсэсовец.

Голоса все громче, потому что они приближаются к нам.

— Его, — звучит металлический голос.

— Нумер? — громче спрашивает эсэсовец.

— И его.

Типот дрожит, голова его плавно колышется… Не надо так волноваться, нельзя так волноваться!

— И его, — раздается рядом сухой, властный голос.

— И его, — звучит совсем близко.

— Нумер? Нумер? — густым хрипловатым голосом спрашивает эсэсовец и шуршит карандашом по бумаге.

Нельзя волноваться, нельзя так волноваться…

Мои глаза встречаются с холодными немигающими глазами. Взгляд тяжелый, неспокойный, преступный какой-то: такой взгляд бывает у убийц. Мне кажется, что моя голова тоже волнообразно покачивается и дрожит койка…

Нельзя дрожать, койка, нельзя… Преступный взгляд гипнотизирует, ему очень трудно оторваться от меня — какие-то сумасшедшие, напряженные мгновения, — взгляд перекатывается в сторону, я едва дышу.

— Den, — гремит, как выстрел, голос. Толстый кожаный палец направлен на Типота.

— Нумер? — спрашивает эсэсозец.

— Нет, — тихо отвечает Типот и мелко отрицательно трясет головой.

— Нумер? — рычит эсэсовец и, встав на нижний ярус, хватает Типота за левую руку и притягивает ее к себе.

Типот мелко отрицательно трясет головой. Железный номер болтается на его иссохшей руке. Эсэсовец взглядывает на номер, соскакивает на пол и записывает.

Офицер переходит к следующей койке.

— Его…

— Зачем? Куда? — бормочет Типот. — Я не хочу.

— Нумер? — потише спрашивает эсэсовец.

— Я не хочу, — повторяет мне шепотом Типот. — Понимаете, я не хочу.

Голоса офицера и эсэсовца слабеют, звучат уже издалека.

— Я не хочу! — горячо убеждает меня Типот. — Я не хочу, не хочу!

Он дрожит.

— Ахтунг! — доносится до нас.

Дальше мы слышим немецкую речь, которую я вполголоса перевожу Типоту. Оказывается, все записанные больные будут направлены в дом отдыха. Они должны приготовиться с вещами. Утром за ними приедут автобусы.

Типот крепко держит меня за руку. Он больше не дрожит. Он, откровенно, так перепугался. Ну, конечно, говорит он, вряд ли это настоящий дом отдыха, но во всяком случае их решили поправить. Немцам нужна рабочая сила…