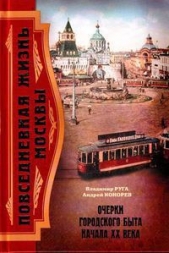

Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века

Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века читать книгу онлайн

Вам интересен образ москвича начала XX века? Описание его окружения, жилья, отдыха? Эта книга уникальна в своих подробных рассказах и эксклюзивных иллюстрациях. Именно в этот период стали широко входить такие новшества, как дома-"небоскребы", электричество, телефон, трамвай, автомобили.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Я не знаю почему, но наше московское веселье носит характер довольно тяжелый! [...] Отчасти, я думаю, что немало этому способствует и то, что московская публика любит-таки покушать блинов со всеми необходимыми «прилагательными» к ним... И после пяти-шести десятков блинов – едва ли «легкость» будет у места».

Писатель А. Пазухин постарался отразить необычность настроения, овладевавшего москвичами с приходом Масленицы:

«При наступлении этой недельки жизнь обывателя совершенно выскакивает из-под колеи и несется сломя голову где попало и как попало, забывая совершенно вчерашний день и уж нисколько не думая о дне завтрашнем.

Все закружатся, все словно угорят и будут охвачены такою жаждою веселья, что удовлетворить эту жажду почти невозможно. Одним словом – Масленица как бы обязывает обывателя веселиться во что бы то ни стало. Иному совсем не до веселья – и средств у него для этого мало, и дома неурядицы, и на плечах тяжелым бременем лежат то забота, то недуг какой– нибудь, но тем не менее и такой субъект старается забыть свои недуги, свое горе, добывает где-нибудь презренного металла и старается погулять, как может и как умеет.

Иной гуляет, так сказать, по традициям, ибо гулянье на Масленице освящено целыми веками, иной гуляет потому, что у него жизнь кипит и клокочет в крови, а иной целый год сидит, корпит над работой, копит копеечку за копеечкой, но на Масленице считает непременной обязанностью отдохнуть, погулять и повеселиться.

Гуляет богач, гуляет бедный, гуляет старый и молодой, гуляет оптимист и пессимист, а при этом развеселом гулянии считается необходимостью как можно больше проглотить блинов, хотя бы эти блины были человеку не по нутру. Впрочем, русское кулинарное искусство приходит здесь на помощь и преподносит желающему гулять обывателю блин во всевозможных видах, так что блин этот угодит решительно каждому вкусу.

Блин является то в виде легкого, воздушного, похожего на кружево печенья, которое можно скушать безнаказанно человеку с самым нежным организмом, то является он жирным, сочным куском теста, которое может переварить лишь тот желудок, про который говорится, что он «топор сварит», а затем блины совершенствуются изобретательностью хозяек, поваров и кухарок до такой степени, что становятся положительно не похожими на своего прародителя, каким может считаться русский гречневый блин.

Приправы в виде зернистой и паюсной икры, янтарной семги, удивительного масла и сметаны слишком уж ординарны, и приправы эти могут удовлетворить лишь обыкновенного человека, а вот такого гастронома, такого гурмана, который давным-давно уж сыт по горло, приправы эти не удовлетворят.

Мало такому гастроному и так называемых припеков в виде яиц, снетков, груздей, лука и т.д.»

Блины со всеми перечисленными атрибутами, конечно, были альфой и омегой Масленицы, но в этом алфавите имелась и буква «П», чтобы обозначить такое явление, как поголовное пьянство. Самые предусмотрительные москвичи, приступавшие к нему загодя, попали в поле зрения фельетониста журнала «Искры»:

«Пьянствует на Масленой Москва, вся пьянствует, поголовно. Городовые и дворники по улицам не успевают подбирать „тела“. В захолустных переулках этих тел, впрочем, никто не подбирает. Когда Масленица окончится, все эти „тела“ опять людьми станут и, почесывая ушибленные места, за дело примутся. А без ушибов, говорят, во время разгула в Москве никак нельзя. Заглянул к „Яру“, в „Стрельну“, даже в большие городские трактиры; вижу: точно, нельзя без ушибов.

– Шибко пьют?

На этот мой вопрос половой только ухмыльнулся и конфиденциально доложил:

– Масленица еще не началась, а вот уже почетный гражданин и коммерции советник Илья Ильич Перкалёв вчерась, выходя от нас после блинов с выпивкою, запел диким голосом... Дам своих перепужал. Насилу утишили. В швейцарской швейцара Никандру за барышню принял и в руку его поцеловал, а даме, тут случившейся, сунул в руку гривенник. На подъезде очинно кричать изволили.

– Домой, накричавшись, поехал?

– Какое домой! Вы, сударь, наших московских обычаев не знаете. Домой их степенство попадут денька через два – и то, если будет милость Божья».

То же издание дает обзор уличных сцен, когда праздничная неделя уже началась:

«Четыре часа пополудни. По улицам прохожие как-то странно поминутно наталкиваются друг на друга и расходятся с легкою перебранкой. Впрочем, дебошей больших не заметно. Только где-то и кого-то бьют. Кто-то уже закричал: караул! Из театров выходит народ после утреннего представления. Многие не дослушали до конца пьесу и уехали, торопясь к блинам. У Корша представляли что-то очень веселое, и замечается оживленное настроение публики, толпящейся в вестибюле и на подъезде.

– А, заклюй его муха! – говорит толстый купец с седеющей бородою другому – рыжеватому, худощавому. – Колесом ходит по сцене этот Сашин. Право слово, колесом.

– А Чинаров? И этот не выдал... В гамаку – как взбирался так-таки и изобразил: ногами кверху, а головой вниз.

– Это я люблю! Масленичное, весело чтобы было. А то, намедни, в Художественном тянули-тянули канитель какую– то. Жена всплакнула даже, дочери почали визжать, а меня пот прошиб. Да рази евто театр? Погребальная процессия – и все тут.

Купцы усаживаются в сани и уезжают. На крыльце появляется многочисленное семейство. Розовенькая и беленькая барышни хихикают. Саврасики в зеленых и пунцовых галстуках усаживают их в сани, нашептывая сладчайшие «куплименты». Один изловчился и, подсаживая, ущипнул миловидную блондинку за колено. Девица вскрикнула.

– Глашка, что ты? – спросил сам.

– Ногою снегу в калошу зачерпнула, – краснея, отвечает вскрикнувшая.

Саврасик ухмыляется.

– Сила Терентич! Ты куда же? – спрашивает сама, видя, что муженек, усадив семью в просторные сани, начинает отступать.

– По делу! Надо человечка одного повидать.

– Врешь! К «Яру» опять закатишься. Побойся Бога!

– И то, видно, боюсь, а то бы смирил тебя при всем честном народе, – говорит купец и машет кучеру, чтобы отъезжал.

По Тверской усиленное движение. Одиночки, тройки, пары наперегонки стремятся за заставу. Какой-то щеголек на иноходце уже сшиб с ног переходившего улицу старичка и погнал дальше. Однако старик сам поднялся. Только бранится, отряхая снег. В пошевнях двое с медно-красными лицами, очевидно коммерсанты, хохочут на всю улицу и придерживают, чтобы не выпала, очень пьяную даму. Тройка несется вскачь; ямщик дико орет: «Поди! Поди!».

Многие падают.

Две старушонки-салопницы остановились на панели и боятся переходить. У одной – лукошко с грязным кочном капусты, у другой – тавлинка с табаком.

– Лукерьюшка! Нюхни-ка зеленчаку и, благословясь, перейдем.

– Нюхнуть можно. Только вот, Агафьюшка, на переход не решаюсь. А вдруг наедет их степенство! После блинов прут они, выпуча глаза. Страсть!

– И, что ты, ничего. Не всегда же насмерть.

– А если ногу оторвут?

– Бога бы благодарила, кабы мне только ногу повредили. Перво-наперво, с него, членовредителя, аблакат деньгу взыщет. Не совсем же ирод и аблакат-то: даст и мне со взысканного малость. Потом безногую в богадельню примут. Казенный кусок хлеба тоже вещь недурная. Ноги стоит.

– Не говори так-то, Лукерьюшка! В каку богадельню еще попадешь. В иной такие строгости, что и другую ногу отдашь, только бы выпустили.

– Кофию по праздникам нет?

– Хуже. Смотритель нашу сестру дует.

– За что?

– За волосья. За что случится. Одначе, мать моя, надо переходить. Всех масленичных катальщиков не переждешь. Ишь, их сколько! Подсыпает и подсыпает. Гляди, милая, самого городового подмяли...

В ресторане у «Яра», в большом зале, тьма народу. Все столики заняты компаниями с дамами и холостежью. Первые больше едят, вторые – больше пьют. Блины истребляются с превеликим азартом. В глубине нечто вроде сцены, и на ней десятка два девиц в белых вышитых блестками платьях что-то поют. За шумом и звоном посуды ничего нельзя разобрать. Чиновничек со шляпою, надвинутою на самые глаза, на колеблющихся жердеобразных ножках, неистово аплодирует. Ему шикают. Противу сцены на стульях сидят зрители. В первом ряду задремал трехобхватный купчина и похрапывает.