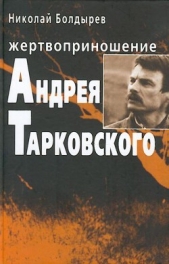

Жертвоприношение Андрея Тарковского

Жертвоприношение Андрея Тарковского читать книгу онлайн

Книга посвящена жизни и творчеству Андрея Тарковского (1932-1986), великого кинорежиссера, узнавшего и прижизненную славу, и горький хлеб изгнания. Это первая попытка свести воедино художественный и личный опыт создателя "Андрея Рублева", "Зеркала", "Ностальгии". В своих размышлениях автор опирается на собственные многолетние изыскания, а также на множество документов, писем, воспоминаний.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Здесь мы выходим к "эросу святости" - на самом деле наиболее сильному из всех возможных видов эротики. Ибо это уже не детский и не звериный эрос, которому подвержен современный "расколотый" человек, а эрос взрослого состояния духа и соответственно плоти.

Кинематограф Тарковского, в известном смысле, - о святости этого мира. Не мира маммоны, не социума, а изначального земного космоса. И о нашем долге этот бесконечно опошленный многими поколениями космос возвратно обожить, то есть пытаться вернуть его в первозданное его состояние светимости. Этим и заняты герои Тарковского - в меру своих сил. Этим занят Сталкер.

В первом варианте фильма Сталкер был "бандитом", то есть заурядным существом, и поход в Зону был поэтому достаточно бутафорской экспедицией трех заурядных фигур. Авторским гласом оказывалась женщина, о чем с некоторым сомнением в естественности этого Тарковский писал в дневнике. Любовь жены Сталкера к нему, проходимцу и барыге, и была внутренней центральной темой картины, освещающей ее изнутри. Но это было все же мелко для Тарковского: Зона лишалась сакрального статуса, мир оказывался освещен лишь эросом женской саморастворяющейся в мужчине любви.

И хотя монолог жены Сталкера остался в финале и тема самопожертвования из любви прозвучала, но до того прозвучала и значительно более мощная мелодия - отклик души Сталкера на незримое этическое "ля" мироздания (монолог о музыке, центрирующей мир). Он улавливает музыку святости, разлитую в реальном пространстве-времени.

Сталкер у Тарковского - блаженный, юродивый, современный инвариант юродства. Но во всяком юродивом есть святость, за что его и чтут на Руси, и потому бить юродивого - святотатство.

И потому эта семья - семья блаженных, и смысл их жизни - дух, что подчеркнуто судьбой дочери, чьи связи с плотью укорочены, а с духом - удлинены, и вот она - как в своем доме в пространстве Тютчева и в тайной связи с духом вещей, которые ей послушны, словно домашние животные.

Экранная судьба "Сталкера" была более счастливой, чем "Зеркала". Фильм интриговал неразгадываемой загадочностью, и многие смотрели его по множеству раз, пытаясь эту тайну раскрыть, пускаясь в метафизические дискуссии и в дискуссии о сущности веры. В этом смысле он оказался самым творчески провокативным из всех фильмов режиссера.

Однако сравнительно мало было зрителей, понимавших истоки своего странного желания вновь и вновь приобщиться к ленте, тех, кто догадывался, что на самом деле он погружается в целительную медитацию. Конечно, загадка Сталкера держит внимание, однако эта загадка заведомо не решаемая, ибо сам Сталкер хочет от своих спутников лишь одного - чтобы они растворились в той тайне, по которой (сквозь которую) они идут столь механистично, столь рационально. В то время как суть, о которой они спорят, - внерациональна, вне ума, вне идеологий, она трепещет и светится в каждом листике, в каждом сантиметре облезшей, облупившейся стены...

Как-то на встрече с членами "народной киностудии" в Ярославле в 1981 году Тарковского спросили: "Ваши фильмы перегружены деталями, необычными для восприятия... В частности, почему в "Сталкере" так много грязных, обшарпанных стен?"

"Для вас необычны обшарпанные станы? - удивился Тарковский. - Позвольте вам не поверить. Что может быть обычнее обшарпанных стен? Я только что был на улице и видел их, даже перед одной остановился, так она понравилась мне своей обшарпанностью. Вот у японцев есть такое слово, адекватное понятию "патина". Этим словом они выражают то особое обаяние, особый шарм, который придает вещам время. Старые стены, старая одежда, разбитая посуда - это вещи, на которых отразилась судьба. А вы такие предметы, имеющие историю, называете грязными и рваными. Лично я уважаю старую одежду гораздо больше, чем новенькую и плохо сидящую, какой она бывает в костюмных фильмах. Может быть, мне придется снимать картину, где я должен буду обратиться к манишкам, к белым воротничкам и так далее. Вот я собираюсь делать "Идиота" Достоевского. Но убежден, что там будут совершенно другие воротнички, я найду способ сделать их не такими, какие бы вам понравились. Недавно я получил прекрасную квартиру, а жить там не могу. Там нет домовых, там ничего нет, там все мертво. Я чувствую, что моих усилий, моей жизни будет недостаточно, чтобы эти новенькие, чистенькие стены заселились какими-то душами".

"Патина" времени или, как говорят японцы, "моно-но-аварэ" - пленительная грусть вещей, поживших и постигших некую суть земного бытования, свойственна и некоторым людям, в то время как другим присуща оптимистичность функциональных аппаратов, они просто дряхлеют, но не более того. Сталкер, каким мы его знаем по двухсерийному фильму, - вот с этой патиной, равно как Рублев, Горчаков, Александр... Земная суть коснулась их, опыт страдания придал им ту облупленность-"обшарпанность", которая не есть обшарпанность впавшего в идиотизм бомжа или заношенного до дыр в "интеллекте" чиновника.

"Великая возможность и поэтическая сущность кино - вглядываться в псевдообыденное течение жизни". Этот афоризм Тарковского фундаментален для его фильмов, где почти все было бы обыденным и даже материально жалким, если бы не представало царственно-прекрасным и волшебно-светящимся. Каждый штрих самой наиобыденной реальности Тарковский показывает так, словно это самая главная и самая центральная вещь в мире.

Добро истекает из слабости вещей, а не из их силы и торжества. Не из агрессивного самодовольства и самовыпячивания товара, а из кротости земной. Вещи стары, и вот, пропитанные (словно черные от солнца и дождей заборы) духом Земли, они в момент прощания (но вся наша жизнь, как и жизнь каждой вещи, - это один длительный миг прощания) дарят нам свою сокровенную красоту. Это красота чистой бытийности, присутствия, имеющая мало общего с "товарной" красотой.

И когда священство вещи в картине Тарковского льет свое тишайшее излученье и некто явно это воспринял, усилил и передал нам, зрителям, то совершенно ясно, что этот некто имеет отношение к святости, ибо подобное воспринимается только подобным. Святость - не категория морального благосостояния или церковного канонического расписания. Святость - тот уровень бытийствования, когда появляется естественная способность ощущать святость бытия, присутствие этого странного "витамина" в вещах. Поэтому святой вполне может и грешить, ибо он человек, а не статуя.

Вот отчего можно говорить о Сталкере не просто как о блаженном, но и как о варианте святого в нашем крайне бедном на эти энергии мире. И если мы посмотрим сквозь эту точку зрения на Тарковского, создавшего на экране свое особое время и пространство, отнюдь не отражающие насквозь функциональные время и пространство, фиксируемые, скажем, документальной камерой, то обнаружим, что режиссер бессознательно устремлялся к своего рода иконописанию. И в его фильмах кротко и самоумаленно служат духу никем не рукополагавшиеся священники и монахи, начиная с Рублева и кончая Александром.

"Икона как закрепление и объявление, возвещение красками духовного мира по самому существу своему есть, конечно, дело того, кто видит этот мир, - святого, - писал о. Павел Флоренский. - <...> Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключением: "Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог"".

Флоренский здесь уловил не "отраженную", а бытийную красоту. Троица Рублева есть; реальность духовного, трехипостасного единства бытийствует в естине-истине, и мы ощущаем невидимое свечение - второй план, реально присутствующий.

В этом смысле можно говорить и об иконном статусе фильмов Тарковского.

И прежде всего об иконности в принципиальном смысле: фильмы Тарковского, особенно начиная со "Сталкера", выстраиваются не как рассказ, но как свидетельство о том, что объективно существует вторая реальность, реальность источника. Но парадокс иконного стиля в том, что при этом изображение, изображаемое обладает абсолютно реальной, генерирующей собственную энергетику, духовной бытийно-стью. Как заметил П. Флоренский: "Я разумею то острое, пронзающее душу чувство реальности духовного мира, которое, как удар, как ожог, внезапно поражает едва ли не всякого, впервые увидевшего некоторые священнейшие произведения иконописного искусства. Тут не остается и малейшего места помыслам о субъективности открывавшегося чрез икону, таким живым, таким бесспорно объективным и самобытным предстоит оно взору, духовному и телесному равно".