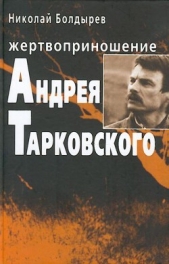

Жертвоприношение Андрея Тарковского

Жертвоприношение Андрея Тарковского читать книгу онлайн

Книга посвящена жизни и творчеству Андрея Тарковского (1932-1986), великого кинорежиссера, узнавшего и прижизненную славу, и горький хлеб изгнания. Это первая попытка свести воедино художественный и личный опыт создателя "Андрея Рублева", "Зеркала", "Ностальгии". В своих размышлениях автор опирается на собственные многолетние изыскания, а также на множество документов, писем, воспоминаний.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

- Слушай, Андрей, а зачем тебе в фильме фантастика? Может, выбросить ее, к черту?

Он ухмыльнулся - ну чистый кот, слопавший хозяйского попугая.

- Вот! Это ты сам предлагаешь! Не я! Я давно этого хочу, только боялся вам предложить, как бы вы не обиделись..."

Через десять дней сценарий привозят. Тарковский уединяется, читает, выходит и говорит: "Первый раз в жизни у меня есть мой сценарий". То есть сценарий, вплотную подошедший к тому, о чем ему по-настоящему хотелось говорить. О человеке "не от мира сего>>. Ибо сам Тарковский был именно таков в своей сути - глубочайше мироотрешен*. Однако наше реальное бытовое поведение не всегда соответствует нашей сути. В творчестве художник имеет возможность "догнать" свою суть, возродить ее, дать ей динамику.

* Каждый настоящий художник изображает одно-единственное -свой излюбленный тип сознания. Темы, формы, сюжеты могут быть изменчиво многообразными. Предмет изображения - неизменен. Именно этим художник всегда "выдает себя с головой".

В книге "Запечатленное время" Тарковский признавался, что всю жизнь его и как человека и как художника волновал один-единственный "персонаж" - человек слабый, кроткий, ничем не защищенный от грубого натиска агрессивной материальной цивилизации, однако имеющий свой внутренний идеал и защищающий его, несмотря ни на что, защищающий до смерти. Этот человек, говорит Тарковский, "не борец по внешним своим приметам, но, с моей точки зрения, победитель этой жизни. Еще Сталкер произносил монолог в защиту слабости, которая и есть действительная ценность и надежда жизни".

Слабость, которая столь священна для Тарковского, - это слабость растительного мира, своей гибкостью и неуклонным следованием законам "зерна" побеждающая все "железо" мира сего. Этот идеал у Тарковского одновременно и даосский и христианский, что прекрасно видно по "программному" монологу Сталкера, когда троица добирается до башни, до Комнаты. В едином контексте - афоризмы Лао-цзы** и цитаты из Евангелия.

** В своей импровизированной "молитве" Сталкер между прочим говорит: "А главное - пусть они поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость - велика, а сила - ничтожна. Когда человек родится, ОН слаб и гибок, когда умирает - он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жестко - оно умирает. Черствость и сила - спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия..." Это квинтэссенция речений даоса Лао-цзы в пересказе Н. Лескова, что подтверждается записью в дневнике Тарковского от 28 декабря 1977 года.

Но таковым и было мироощущение Тарковского - даосско-христианским, с перевесом, ситуативно, то одной, то другой стороны. И сам Сталкер предстает то даосом, дающим реальности случаться, быть, становиться (все в его Зоне таинственно непрерывным ростом-становлением, "здесь все постоянно меняется", говорит он), благоговейно вслушивающимся и всматривающимся во второй, невидимый план бытия (дао - не поддающийся человеческому разумению Путь вселенной и каждой вещи), то вполне христианским аскетом-подвижником, совершенно осознанно избравшим путь страдальчества, социальной своей бесперспективности и униженности. Причудливое сплетение странствий даоса с атмосферой катакомбного первохристианства. Отнюдь не случаен терновый венец, сплетенный Писателем и затем надетый на голову. Образ голгофского страдальца присутственно бродит в этих пространствах, где возникла "щель между мирами", где являет себя сила Абсолюта - центр веры Сталкера.

Почему же победит слабость и гибкость, а не крепость и сила? С даосской точки зрения потому, что сила прорастающего зерна и семени всегда победит железо и камень; человек, практикующий "недеяние", дающий себе расти, бесконечно ближе к источнику жизни, нежели человек, "делающий себя". Ибо делают мертвые вещи - столы и компьютеры. Делают извне вовнутрь. Растут - изнутри вовне. Именно так творит Творец.

С христианской же точки зрения слабость побеждает потому, что на ее стороне дух - основа бытия. Каждый человек и каждая вещь существуют лишь постольку, поскольку внутри их материальной оболочки танцует дух. И Тарковский блестяще это показывает, показывает эти эманации невидимого, созерцая камерой вещи чаще всего в их кризисную пору: на сломе бытия перед небытием.

В Сталкере Тарковский гениально поймал в себе центр, центр и себя, и своих исканий. Исследуя в дальнейшем грани этого образа (Горчаков, Доменико, Александр), где действуют энергии отказа и отречения от власти над собой материального, плотского начала, Тарковский неотвратимо шел к образу Иисуса Христа как квинтэссенции этого разрыва. Но его Иисус, я почти не сомневаюсь, был бы тем, кто провел свою юность в странствиях по высокогорной Индии.

Эротика кинематографа Тарковского, столь мощно обволакивающая зрителя, имеет свой корень в этом растущем и гибком перворитме его мироощущения, если позволить себе такой образ. Это эротика живого семени, травы, дерева, бескрайних дождей, рек и водоемов. Но странным образом в эросе Тарковского-художника преобладает духоносность, ибо видимый и невидимый планы бытия непрерывно взаимодействуют; в этом особое мерцание внутри его картин, поистине завораживающее.

Для более четкого понимания уникального своеобразия его художественной манеры и одновременно мировоззрения я бы назвал этот феномен этическим эросом. Моральный пафос героев Тарковского и самого режиссера растет из их "семени", из влажного огня (центральный неакцентированный образ его кинематографа), которым и является на самом деле дух.

Зона для Сталкера - местность его любви, здесь он оживает, становясь подлинно собой. Он распят на кресте своей веры, которая никого вокруг не вдохновляет, и для него это знак той деградации человека, когда его уже невозможно вытянуть ничем из материалистического морока. Оттого такое страшное отчаяние. Это все равно, что представить Христа, за которым не пошел ни один человек. Но, быть может, таков современный мир и есть. Тарковский не сомневался в чудовищности катастрофы. В сентябре 1970 года (то есть еще до "Зеркала") он писал в дневнике:

"На пути истории цивилизации духовная половина человека все дальше и дальше отделялась от животной, материальной, и сейчас в темноте бесконечного пространства мы видим огни уходящего поезда - это навсегда и безнадежно уносится наша вторая половина существа. Дух и плоть, чувство и разум никогда уже не смогут соединиться вновь. Слишком поздно.

Пока еще мы калеки в результате страшной болезни, имя которой бездуховность, но болезнь эта смертельна. Человечество сделало все, чтобы себя уничтожить. Сначала нравственно, и физическая смерть лишь результат этого. Как Ничтожны, жалки и беззащитны люди, когда они думают о "хлебе" и только о "хлебе", не понимая, что этот образ мышления приведет их к смерти. <...> Человека просто растлили. Вернее, постепенно все друг друга растлили. А тех, кто думал о душе - на протяжении многих веков, вплоть до сегодняшнего дня, - физически уничтожали и продолжают уничтожать.

Единственное, что может спасти нас, - это новая ересь, которая сможет опрокинуть все идеологические институты нашего несчастного, варварского мира. <...>

Слава сжигающим себя из протеста перед лицом тупой безгласной толпы... Боже, что за время, в которое мы живем!"

Какой наглядный образ: вторая половина нашего существа, дух, унеслась вдаль, и мы остались лишь в своей половинчатости, обрубленные, не целостные существа. И потому - "нужна новая ересь". Так рождается маленький ересиарх Сталкер и далее протягивается ниточка к Доменико (в "Ностальгии"), сжигающему себя.

Такова же и природа этического эроса, которым исполнен образ Горчакова: он ностальгирует именно по этой утраченной "второй половине своего существа", и медленное счастье возврата, которое мы, зрители, созерцаем, наполняет атмосферу фильма светящейся туманной дымкой, тем нереальным светом, который очевиден, скажем, на полотнах Пьеро делла Франчески, раз уж зашла речь об Италии.