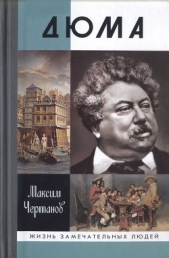

Дюма

Дюма читать книгу онлайн

Мы все любим его, но любим, путая с его героями, как что-то невероятное, сказочное — балы, кареты, шпаги, кружева. Но, если приблизим взгляд, увидим иное, странно знакомое — командировки, фотосессии, митинги, суды… Он совершил революцию в журналистике и театре, он писал романы и исторические труды, он вел блоги и баллотировался в депутаты, он дрался на дуэлях и защищал обиженных; он рассказывал о России то, что мы сами знали, но боялись сказать; куда бы он ни приехал, первым делом посещал тюрьму, главной темой его творчества было страдание, страстью всей его жизни — политика… О жизни этого необыкновенного, но так похожего на нас человека — Александра Дюма или просто Сан Саныча — в самой полной русскоязычной биографии рассказывает автор.

знак информационной продукции 16 +

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Дюма в те дни заканчивал одну из лучших своих вещей — «Женщину с бархаткой на шее» (публикация с 22 сентября по 27 октября). Поль Лакруа утверждал, что повесть написана «на основе его заметок», в его архиве нашли заметки — несколько строк. По другой версии, это адаптация рассказа Вашингтона Ирвинга «Случай с немецким студентом»: герой приехал в 1793 году в Париж и ночью пришел на Гревскую площадь: «Пересекая площадь, Вольфганг попятился от страха, очутившись рядом с гильотиной. Это была вершина царства ужаса — зловещее орудие смерти стояло наготове с эшафотом, постоянно омываемым кровью сильных и отважных. В тот самый день на гильотине здорово потрудились, устроив кровавую баню, и вот она, стоя в зловещем убранстве посреди молчаливого, спящего города, ожидала новых жертв». У гильотины он увидел женщину, чье лицо ему раньше грезилось, с бархаткой на шее, привел к себе, уложил спать, а наутро обнаружил труп, голова которого отделена от шеи; он — пациент психлечебницы, так что все, возможно, ему почудилось. У Дюма сюжет тот же, однако он говорил, что получил его от Нодье; возможно, именно Нодье читал Ирвинга. Но в любом случае рассказ Ирвинга — две страницы, два персонажа и одна сюжетная линия, повесть Дюма — 150 страниц, 15 персонажей и четыре сюжетные линии, так что можно говорить о заимствовании идеи, но не более.

Стилистику, по признанию Дюма, подсказал любимый Гофман, и он же — герой повести. Юным он приехал в Париж: «Это было время, когда французы писали особенно плохо, но это было и то самое время, когда они писали особенно много. Все новоиспеченные должностные лица полагали, что им надлежит бросить свои домашние дела или ремесла, чтобы подписывать паспорта, составлять описание примет, выдавать визы, давать рекомендации — одним словом, делать все, что приличествует патриоту». Пошел в библиотеку — «услышал, что французская нация, рассматривая науку и литературу как источники коррупции и безразличия к гражданскому долгу, закрыла все учреждения, где составляли заговоры мнимые ученые и мнимые литераторы, закрыла исключительно из чувства гуманности, чтобы избавить себя от труда отправить этих бедняг на гильотину. Впрочем, и при тиране библиотека была открыта только два раза в неделю». Пошел в музей — «услышал, что владелец его позавчера был гильотинирован. Он дошел до Люксембургского дворца, но тот был превращен в тюрьму…».

Гофман видит только ужасы и казни, но наконец ему удается попасть в театр, и там его внимание привлекает загадочный тип: «Этому человеку можно было дать лет пятьдесят, но с тем же основанием можно было дать и тридцать. Ему могло быть и восемьдесят — ничего неправдоподобного в этом не было бы. Но ему могло быть всего-навсего двенадцать, и это было бы не так уж невероятно. Казалось, он появился на свет таким, каким он был теперь. Вне всякого сомнения, моложе, чем сейчас, он никогда не был, и вполне возможно, что родился он более старым, чем был теперь. Человек, прикоснувшийся к нему, вероятно, испытал бы такое ощущение, словно прикоснулся к змее или же к покойнику. Время от времени он еще шире разевал рот — так проявлялось у него наслаждение меломана, — и три одинаковые маленькие складки описывали полукруг у краев его губ по обе стороны рта и застывали минут на пять, а затем постепенно исчезали: так упавший в воду камень образует круги, что все ширятся и ширятся до тех пор, пока окончательно не сольются с поверхностью воды». Это существо называет себя доктором и у него странная табакерка. На сцену выходит актриса, на ее шее — бархатка с застежкой в форме гильотины: «…куда бы ни двигалась Арсена… глаза ее не отрывались от глаз доктора, и меж их взглядами установилась видимая связь. Более того: Гофман явственно различал, как лучи, бросаемые застежкой бархатки Арсены, и лучи, бросаемые черепом на табакерке доктора, встречаются на полдороге по прямой линии, соприкасаются друг с другом, сверкают, сияют, мечут снопы белых, красных, золотых искр». И тут же в зале Дантон, и Гофману говорят, что он любовник Арсены.

«Всю ночь, весь следующий день, следующую ночь и день, последовавший за ней, Гофман видел только одну или, вернее, две фигуры: то была фантастическая танцовщица, и то был не менее фантастический доктор. Меж этими существами была столь тесная связь, что Гофман не воспринимал одного без другого. И то не оркестр грохотал у него в ушах во время этого наваждения, когда ему представлялась Арсена, без устали носившаяся по сцене, — нет, то тихонько напевал доктор, то тихонько постукивали по эбеновой табакерке его пальцы; время от времени перед глазами Гофмана сверкала молния, ослепляя его каскадами искр: то было скрещение двух лучей, один из них тянулся от табакерки доктора, другой — от бархатки танцовщицы; то была симпатическая связь бриллиантовой гильотины с бриллиантовым черепом…» Он снова идет в театр, там «доктор» ему говорит, что Арсену, приревновав, забрал ее любовник и что никакой табакерки и бархатки не было, ничего не было: «Ваше сердце мертво, с ваших глаз спала пелена, и вы видите грубое сукно, красные колпаки, грязные руки и сальные волосы. Наконец-то вы видите людей и предметы такими, какие они есть». Но Гофман весь во власти галлюцинаций. Вновь встречает «доктора» — «казалось, что стоит только прикоснуться к нему, как уходишь из реальной жизни и попадаешь в царство мечты, лишаешься свободной воли и разума и превращаешься в игрушку того мира, что существует для него и не существует для других» — и тот приводит его к Арсене. Грубая проза: она требует денег. Он закладывает медальон невесты, выигрывает в карты, бежит к Арсене — та скрылась после ареста Дантона. Он бродит по городу: «…оголенные деревья, похожие на скелеты, дрожали под ночным ветром, как больные, что в бреду встали с постели, а их исхудавшие руки и ноги трясутся от лихорадки», машинально приходит к гильотине: «ночной ветер высушил ее влажную от крови пасть, и теперь она спала в ожидании одной из тех верениц, что приходили к ней ежедневно». У гильотины — Арсена, он ведет ее в отель и показывает деньги. «Она погрузила свои побелевшие руки в груду металла. Руки молодой девушки ушли в нее до самых локтей. Эта женщина, для которой золото было жизнью, прикоснувшись к золоту, казалось, вновь обрела жизнь.

— Мое! — повторяла она. — Мое! — Она произносила эти слова дрожащим, металлическим голосом, странным образом сливавшимся со звяканьем луидоров».

Она пьет, но не ест; выпавший из камина уголек обжег ее босую ногу, а она не поморщилась. Гофман играет на фортепиано, она танцует вальс «Желание» Бетховена: «…он возник и зазвучал под его пальцами как выражение его мыслей. Изменила ритм и Арсена: сначала она делала фуэте на одном месте, потом мало-помалу круг, который она описывала, стал расширяться и она приблизилась к Гофману. Гофман, задыхаясь, чувствовал, что она подходит, что она приближается; он понимал, что, сделав последний круг, она коснется его и тогда ему тоже придется встать и закружиться. Его охватили желание и ужас. Наконец, оказавшись рядом с ним, Арсена протянула руку и коснулась его кончиками пальцев. Гофман вскрикнул, подскочил так, словно по нему пробежала электрическая искра, бросился вслед за танцовщицей, догнал ее, заключил в объятия, продолжая напевать про себя переставшую звучать на фортепьяно мелодию, прижимая к себе это тело, которое вновь обрело свою гибкость, впивая блеск ее глаз, дыхание ее уст, и, впивая их, он пожирал глазами эту шею, эти плечи, эти руки, танцуя с ней в комнате, где уже нечем было дышать и воздух стал раскаленным; и это пламя, охватившее все существо обоих танцующих, задыхающихся в обморочном бреду, в конце концов швырнуло их на кровать, которая их поджидала». Утром на его руке лежит «какая-то безжизненная масса»; появляется «доктор»: «Ах, так это вы, молодой человек, выкупили ее тело, чтобы оно не сгнило в общей могиле…» (А потом Гофман узнает, что в ночь, когда он совокупился с трупом, его невеста умерла.)

Следующую повесть, «Женитьбы папаши Олифуса», Дюма писал с Полем Бокажем: рыбак женился на русалке. (Вся мистика была потом собрана в сборник «Тысяча и один призрак».) 1 октября Исторический театр поставил инсценировку «Женской войны», хвалили, а сборов не было. «Порт-Сен-Мартен» взял отклоненную Французским театром в 1842 году переделку Шекспира «Завещание Цезаря», премьера 20 октября, там же на следующий день — «Коннетабль Бурбон», соавторы — Эжен Гранже и Ксавье де Монтепан; обе пьесы Дюма не подписал, только взял деньги. Для своего театра он купил уже ставившуюся и провалившуюся пьесу Луи Лефевра, переделал в драму «Граф Германн»: смертельно больной влюблен в женщину, которую любит и его племянник, и принимает яд, чтобы не мешать молодым; ему помогает зловещий доктор, которому интересно наблюдать агонию самоубийцы. Премьера 22 ноября, странную и мрачную вещь никто особо не оценил, правда, на спектакле был президент, но автор к нему в ложу, как полагалось, не пришел. Осенью Луи Наполеон поменял более-менее либеральное правительство Барро на марионеточное Альфонса Отпуля. Префект парижской полиции Карлье основал «Общество 10 декабря», провозгласившее «охрану религии и семьи» и борьбу с «безнравственностью, вредными изданиями и крамольниками», его члены с дубинками нападали на собрания «крамольников»; Гюго вышел из «партии порядка»; 1 декабря Ипполит Остейн оставил пост директора Исторического театра.