Корней Чуковский

Корней Чуковский читать книгу онлайн

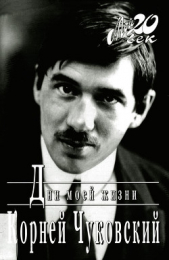

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Правительство занялось целенаправленным возведением иерархической пирамиды. Революционная романтика с ее равенством и братством была уже неактуальна, на повестке дня стояли строительство новой империи, стабилизация общества, формирование новой элиты. К ней, помимо партийных и государственных работников, были причислены ведущие специалисты в промышленности, ученые, творческие деятели, поделенные на профессиональные союзы вроде средневековых гильдий, прикормленные, переведенные на специальные пайки. Проблема недовольства интеллигенции революционным зажимом была решена, возможное объединение инакомыслящих на идейной платформе предотвращено. Теперь интеллигенция объединялась не по идеологическому, а по профессиональному признаку: писатель переставал быть «совестью» и «мозгом нации», а становился «инженером человеческих душ», поставленным на государственное довольствие. В ближайшие два года номенклатурная система будет отстраиваться и совершенствоваться, тесно увязанная с системой снабжения, всех этих спецунивермагов и спецпайков.

Творческие работники были заняты осмыслением новых задач, которые ставило перед ними правительство. Зимой шло массовое обсуждение письма Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция». Деятели культуры брали на себя обязательства, давали обещания, собирались перестраиваться. В марте ЦК ВКП(б) приняло постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», которое объявляло о роспуске всех группировок и творческих союзов и создании единых союзов представителей разных видов искусства – во избежание отрыва творцов от действительности. Партийное руководство усиливалось, кормушки становились обильнее, уздечки крепче, шпоры острее, седоки тяжелее.

Революция кончилась. Настала реставрация. Кончилась и художественная революция: творческие поиски и формальные изыски оказались неактуальными, бунтари и Прометеи – невостребованными, самозваным глашатаям пролетарской идеологии, носителям революционных идей, прищемили хвосты. Конструктивист Корнелий Зелинский покаялся сам и обличил ошибки соратников; того же требовали от формалистов, университетских ученых, давних друзей-врагов Чуковского; из уст в уста передавались мужественные реплики упорствующих в заблуждениях – К. И. приводит в дневнике слух об Эйхенбауме, вроде бы сказавшем в ответ на требование самокритики, что он специалист по критике, а не по самокритике; Лидия Гинзбург цитирует великолепный афоризм академика Марра: «Иногда надо иметь мужество не признавать свои ошибки».

И тем не менее появилось странное и нелогичное чувство освобождения: писателям показалось, что к ним прислушиваются. Их, кажется, перестали причислять к пережиткам прошлого, старым спецам, – мол, делитесь секретами мастерства, и сразу на свалку истории! – их признали «особо ценными», дали жилье, пищу, помогли справить новые костюмы. Более того – писатели приветствовали постановление ЦК ВКП(б), потому что оно разгоняло проклятый, всем ненавистный РАПП, самое смертоносное в русской литературе писательское объединение… и мало кто понимал пока, что Союз писателей СССР, рождение которого возвещалось тем же постановлением, будет куда страшнее и мощнее РАППа.

Чуковский, вернувшийся в столицу после долгого отсутствия, оказался на обочине процесса кристаллизации элиты, формирования особого сословия советских писателей – выброшенный из литературы маргинал, раздавленный горем старик, попутчик, буржуй, литератор старой формации. Он чувствовал себя безнадежно чужим в непонятной новой жизни, которая прекрасно обходилась без него. Ему предстояло заново вписаться в литературный процесс, и он попытался эту задачу решить. Пошел по редакциям, предлагая свою «Солнечную», ему, разумеется, тут же предложили внести ряд поправок, он взялся их вносить… Весь конец ноября и начало декабря он бегал по московским начальственным кабинетам, пытаясь устроить судьбу своих книг и книг своего сына (тот писал отцу в одном из писем: «Как писателя меня раскассировали и отменили»), добыть денег, решить проблему с зимним пальто (а проблема была не только в деньгах, но и в постоянном дефиците «потребительских товаров»). Холода пришли, ходить было не в чем, кроме летнего пальто и рваных калош. Московские коллеги тем временем решали важный творческий вопрос о создании биографии Сталина для пионеров.

Неприкаянный писатель ходит из дома в дом, из кабинета в кабинет, записывает разговоры, пытается отвлечься, мается, страдает от неопределенности и ощущения своей чужеродности. Как старик из чеховской «Тоски», он поглощен горем, и ему не с кем поговорить. Может быть, поэтому он всякий раз подробно пишет о любом проявлении сострадания и участия. Собственно, ему сейчас ничего и не надо, кроме человеческого тепла, и именно оно в писательской Москве оказывается в наибольшем дефиците. Разве что Халатов «нашел какие-то непошлые слова» сострадания, и Мариэтта Шагинян обняла, поцеловала, нежно усадила на диванчик, стала слушать… «Я понял, что эта нежность относится к Мурочке, – и разревелся и стал ей первой рассказывать о Мурочке, какая это была нежная, гордая, светлая, единственная в мире душа. Шагинян поняла меня, у нее у самой только что умерла от рака в страшных мучениях мать. И вообще все, что говорила Шагинян на этом диванчике, было окрашено для меня глубокой человечностью, душевной ясностью…»

Мария Борисовна в Москве задерживаться не стала – сразу уехала в Ленинград помогать выздоравливающей после скарлатины Лидии управляться с грудной дочерью. Возвращение ее оказалось грустным и трудным для всех, возня с маленькой внучкой была тяжела для матери, потерявшей дочь; наконец, Мария Борисовна заболела гриппом. Лидия Корнеевна в письме, написанном в конце ноября 1931 года, извещает отца, что сама выздоравливает, что мама больна и ей надо подлечить легкие. Просит вернуться «не совсем нескоро»…. В этом же письме читаем: "Мама рассказывает, что ты собираешься на Днепрострой. Это чудесно. Судя по «Солнечной», я уверена, что очерки с материаломбудут удаваться тебе блестяще".

На Днепрострой, правда, К. И. не поехал. Что, может быть, и к лучшему – вряд ли поездка принесла бы ему хоть какую-то творческую удачу. Зато участились его поездки в Москву: книгоиздание все больше сосредоточивалось в столице, присутствие там было необходимо, чтобы решение вопросов не отступало в бесконечность при постоянных кризисах – то бумажном, то денежном, и беспрестанных запретах, требовании доработок, изменений и т. д.

Он пристроил «Солнечную», начал переговоры о том, чтобы сделать на основе сюжета «Бородули» повесть для детей. С этим замыслом он не расставался несколько лет. Повесть (роман, киносценарий) в его письмах и дневниках именуется то «Госпогода», то «Гутив» (Государственное управление туч и ветров). Предполагалось, что повесть будет о том, «как люди наконец научились управлять солнечными лучами, ветрами, дождями и в Москве возникло учреждение „Госпогода“ для рационального распределения тепла и осадков на всем пространстве нашей необъятной страны, – писал К. И. в „Чукоккале“. – При этом мне представлялось, что на первых порах из-за бюрократических склонностей руководящего работника „Госпогоды“ во многих земледельческих районах произойдет невероятный трагикомический сумбур. К сожалению, мой товарищ Борис Житков, которого я привлек в качестве соавтора, был завален срочной работой, и ему никак не удавалось подойти вплотную к „Госпогоде“. Понемногу и я охладел к своему замыслу. После того как выяснилось, что Житков не имеет возможности быть моим соавтором, я решил пригласить А. Н. Толстого к совместной работе над этим сюжетом». Толстой согласился, замысел обсудил, даже записал в «Чукоккалу» стишок о грозе – но этим его участие и ограничилось.

Чуковский еще долго мечтал о повести. Год спустя предлагал сотрудничество сыну, вернувшемуся с Беломорканала («С „Госпогодой“ мне, конечно, необходимо затронуть север – действие должно происходить раньше всего на Беломорканале», – писал он Николаю в октябре 1933 года, сообщая, что заключил договор на сценарий с киностудией). Еще позднее К. И. даже всерьез звал в соавторы десятилетнего Вячеслава Иванова (тогда его звали просто Кома), сына переделкинского соседа, писателя Всеволода Иванова. Последние следы этого замысла обнаруживаются уже в 1939 году: в статье «Кино для детей» в газете «Вечерняя Москва» Олег Леонидов пишет, что Чуковский принес на ленинградскую кинофабрику сценарий «Госпогода», в котором «была хорошая выдумка, много интересных эпизодов», – но его попросили зайти через месяц, а через месяц объявили, что «сценарий не подходит идеологически».