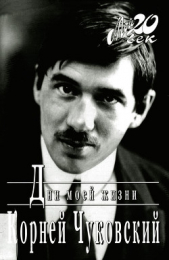

Корней Чуковский

Корней Чуковский читать книгу онлайн

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Из Грузии Чуковский уехал в Кисловодск, затем вернулся—и началась обычная издательская осень с вечными попытками пристроить тексты, получить деньги, выяснить, почему книгу держат в цензуре, надавить, нажать. Тут подоспели большие перемены: реорганизация детского книгоиздания. Она была связана с постановлением ЦК ВКП(б) от 15 сентября 1933 года «Об издательстве детской литературы»: на базе детского сектора издательства «Молодая гвардия» и школьного сектора Государственного издательства художественной литературы был создан Детгиз (позднее он стал называться Детиздатом, а еще позднее – издательством «Детская литература»). В дневниках К. И. есть упоминание о том, что это поражение маршаковско-горьковской партии, что Детгиз, согласно планам Горького, Халатова и Маршака, должен был располагаться в Ленинграде – однако там оставлено только отделение под руководством Маршака. Всю осень шла кадровая перетряска, неизбежным следствием которой стали неразбериха и путаница в делах, затем – заседания, планы, программы…

1933-й – год промежуточный. Исключительно важных событий нет, зато продолжается стремительная изнутри и незаметная извне перестройка государственной системы – в том числе системы государственной элиты, к которой – к великому изумлению Чуковского – его вдруг начали причислять. Неожиданное попадание в классики детской литературы смущает и огорчает его. «Мне кажется, что меня принимают за другого», «Хлестаков» – это постоянный мотив в его дневниках; на его выступления рвутся толпы, желающие попасть в зал стоят на улице… а он тоскует и записывает: «Ни один человек не знает даже, что я не только детский писатель, но и взрослый». Пишет сыну из московской гостиницы: «Я стал вроде как бы знаменитостью (третьесортной), и всякий народ обрывает у меня звонок телефона, который, увы, у меня в комнате…» И в следующем году ему продолжало казаться, что где-то в неизвестных высоких кругах произошло что-то странное, потайное и неправильное – и летом 1934 года он писал в дневнике: "Этот приезд (в Москву. – И. Л.)показал мне, что действительно дана откуда-то свыше инструкция любить мои детские стихи. И все любят их даже чрезмерно. Чрезмерность любви главным образом и пугает меня. Я себе цену знаю, и право, тот период, когда меня хаяли, чем-то больше мне по душе, чем этот, когда меня хвалят. Теперь в Москве ко мне относятся так, будто я ничего другого не написал, кроме детских стихов, но зато будто по части детских стихов я классик. Все это, конечно, глубоко обидно".

1933-й – год замирания, оформления подпочвенных процессов, которые вскоре выйдут наружу. В Европе созрел фашизм, который в СССР уже презирают, но которого пока не боятся. Сложился советский тоталитаризм, который еще кажется расцветом демократии. Отлаживается не только система государственной элиты, но и система Госужаса (помните старый питерский анекдот: в этом здании на Литейном Госстрах, а напротив – Госужас)… Страна притихла, еще не понимая, что притихла в ожидании. Люди уже научились жить при страхе, как живут при долгом похолодании или затяжном ненастье; научились не замечать его, как шум водопада рядом. В страшные годы тоже живут, как и в голодные, – любят, работают, слушают концерты, пишут книги, ведут хозяйство, рожают и воспитывают детей. Сложилась привычка не писать всего, что слышишь, не говорить вслух всего, что понимаешь, не хранить дома компрометирующих документов, не всем доверять. Чуковский, говоря в начале тридцатых о глухоте Мариэтты Шагинян, говорил о том, что с ней невозможны отношения, которые устанавливаются шепотом; культура разговоров шепотом уже оформилась – на очереди была культура разговоров без слов, знаками, шифрами, записями с последующим сожжением бумажки… Мандельштам уже написал: «Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи на десять шагов не слышны…» Бенедикт Лившиц, которого в начале 1934-го ругательски ругали за «Полутораглазого стрельца» – мол, нигде не осудил свою «близкую к фашистской» идеологию, – писал в январе Зенкевичу: «Обнаружилась пропасть, куда ступить настает уже наш черед».

Понимал ли Чуковский меньше, чем Мандельштам или Лившиц? Или понимал все – но молчал? Или видел, но не смог связать одно с другим, ослепленный или очарованный «невиданными успехами» культурного, индустриального, колхозного строительства, оглушенный прекрасными словами о великих целях, связанный собственной верой в эти великие цели, – и не желал поверить собственному опыту, своим наблюдениям?

Впрочем, и наблюдения ведь были не только печальными. Скажем, в конце 1933 года К. И. ходил знакомиться с работой Института охраны материнства и младенчества – о чем с восторгом писал в «Правде» 16 января 1934 года (статья называется «ОММ»; в дневнике, правда, она в сердцах названа «дурацкой»: сижу над дурацкой статьей, в церкви напротив сбивают колокола, спать не дают). Тут вам и врачи на производстве, и цехи для беременных работниц, и комната для кормящих грудью сотрудниц, и научная работа – за полтора десятка лет прогресс огромный, и даже в мировом масштабе опыт пока еще редкий и интересный. Особенно колоритно описаны Домик малютки и Домик подкидыша на территории института: «Возле какого-то домика на скамейках навалены груды мешков. Заглянули мы в мешки, а там дети – щекастые, надутые матрешки – проветриваются на морозе десятками». Или вот: «Мы не утерпели, заглянули туда на минуту и тотчас захотели быть подкидышами. Сидят этакие тяжеловесы на великолепном ковре и благосклонно переваривают манную кашу. И каждый – словно с картины Кустодиева». Институт изучает детей, создает рекомендации для яслей: меню, стандарты оборудования, методики… в стране действительно ведется масштабная, интересная, новая для человечества работа над созданием нормальной, гуманной социальной системы – и делается это не в попытках запудрить миру мозги, не ради показухи, это и есть та самая поэзия созидательного труда, которая всегда была так близка сердцу Чуковского. Поэзией этой пропитаны газеты начала тридцатых: все получается, все делается – не быстро, не очень легко, но вот расчистили пустырь, насадили парк, научились выращивать экзотические культуры на севере, придумали новое лекарство, поняли, как справляться с хулиганами, запустили промышленный гигант, изобрели, открыли, рационализировали, поставили рекорд… Изо дня в день страна читает об этих мелких и крупных победах в газетах, слушает о них по радио – и, что важнее, видит их собственными глазами. Как тут не поверить, что хорошее – главное, и оно победит, а плохое – пережиток, который останется в прошлом?

Вот только, как хотите, не мог Чуковский в очерке о материнстве и младенчестве сам написать эдакий пассаж: «Диалектическое изучение ребенка осуществимо лишь тут, в институте, где рост и развитие человеческих особей можно проследить от зародыша, где педиатрия поставлена в тесную связь с морфологией, физиологией, гистологией, педологией, психологией детского возраста, где единство теории и практики осуществляется советско-социалистическими методами». Ладно бы «советско-социалистические методы» вкупе с «диалектическим изучением», не говоря уж о «педологии» и «человеческих особях», – но не мог он, органически не способен был воткнуть в одно предложение сразу «осуществимо» и «осуществляется». А предложение это выписано нами из того же текста, где, сидя на ковре, благосклонно переваривают манную кашу кустодиевские подкидыши.

Новый, 1934 год начался стремительно, с разбега – с выступлений перед детьми, иногда по нескольку в день, совещаний, встреч. Чуковский опять в Москве, где он развлекает детей вместо запрещенного пока Деда Мороза. 19 января он дважды выступает на утренниках в МГУ вместе с Маршаком и Игорем Ильинским. 22-го в «Литературной газете» появится отчет об этом выступлении, сам Чуковский в дневнике записывает: "Что я читал, не помню – был в полном беспамятстве (после бессонной ночи в дороге. – И. Л.) – ивдруг оказалось, что сегодня в 4 ч предстоит 2-й утренник – по той же программе… В пять часов откуда-то у меня взялись силы – и читал я лучше. Публики было огромное множество оба раза. Я чудесно отдохнул бы сегодня, если бы не оказалось, что я должен читать лекцию перед художниками о Репине".