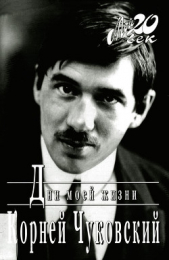

Корней Чуковский

Корней Чуковский читать книгу онлайн

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Каждый вынужден работать, и работать до изнеможения много: этого требуют и простое выживание, и личный категорический императив, и общество, идеализирующее и идеологизирующее труд. Но чаще всего работа приносит только многолетнюю усталость, а не удовлетворение. Вся страна работает на износ, выполняя и перевыполняя планы – и труд служит сам себе оправданием, и как будто отменяет необходимость думать. Всюду такая масса работы; всюду «надо» категорически отменяет всякое «хочу» и «люблю».

Лучше всех ключевые наблюдения о писательской участи в это время сформулировала Лидия Гинзбург (вынужденная писать книгу о производстве консервов и оставить мысль о диссертации, посвященной поэзии 1830-х годов): «Я поняла, что то, о чем избегали думать вплотную, – случилось, что за полтора-два года многие из нас и я тоже потеряли специальность. В пору, когда расшатались понятия потери положения и имущества, нам осталось терять специальность и терять человека. Оказалось, что это не временное занятие другими делами, а непоправимое перерождение судьбы».

Гинзбург давала себе труд всерьез осмыслять происходящее, и ее наблюдения часто поражают своей тонкостью и точностью. В начале тридцатых она пишет об ощущении гражданской смерти, связанном с невозможностью публиковать написанное, – и приходящем потом понимании, что «несчастье произошло от попытки продвигаться по главной линии. Что не возбраняется ходить боковыми линиями, и что за это платят деньги и дают карточки I категории А. Оказалось, что способность писать находит довольно широкое применение, если только она направлена на предметы, которые не волнуют писателя».

Советская литература оттого и нажила такой великолепный капитал на всех боковых путях, что на главной линии навешала запрещающих знаков. Оттого у нас есть и корейская лирика в переводах Ахматовой, и Шекспир, переведенный Пастернаком, и непревзойденная школа перевода, и замечательная детская литература, и полная коллекция национальных эпосов на русском языке, и превосходная традиция научно-популярной книги, и биографический жанр, умело сочетающий научную точность с художественным мастерством… так елка с отрубленной вершиной отращивает густые боковые лапы и поднимает их к небу.

Одна из записей Гинзбург, сделанных в 1930 году, – конспект разговора с Чуковским:

«Основная его мысль: время для нас хорошо тем, что не дает зажиреть. Вот он был изобретателем журнальной манеры. „Русское слово“ и пр. рвали у него каждую строчку из рук; деньги, слава и пр. Оставалось исписаться. В 1917-м с революцией он остался вроде новорожденного. Он выдумал детскую литературу. К 1930 году он почувствовал, что начинает уже писать под Чуковского; тут его как раз и прикрыли. Все правильно совпало. Придется изобретать дальше».

Зиму 1930/31 года Чуковский провел в Москве и Ленинграде, решая дела, создавая и продавая в разные издания новые статьи – в основном посвященные людям некрасовской эпохи: в это время написаны его серьезные, большие, важные статьи о Василии Слепцове – его жизни, его коммуне, его «тайнописи» – системе сложных подцензурных намеков… Он идет по боковой линии. Он пытается «изобретать дальше».

«Конечно, он отчаянно беспокоится, – пишет Марина Чуковская. – Конечно, и совесть угрызает его. Все письма его в Алупку полны мучительной тревоги. Мучительно и читать их. Но он может спокойно работать. Как всегда, он заваливает себя разнообразной работой. В нее входят и „шестидесятники“, и Уитмен, и Некрасов. Уже два помощника неустанно трудятся рядом с ним. А в голове помаленьку зреет „Солнечная“…»

В апреле 1931-го К. И. снова вернулся в Алупку, оставив сыну Борису множество поручений – заплатить за квартиру, решить, как помочь бабушке в Одессе: там голод, а деньги переслать трудно. Перечисляя поручения сыну, он пишет: «…я вижу, по твоим словам, что они голодают. Не послать ли им из Питера продуктов?» Старшему сыну он пишет из Алупки более уклончиво^ "Если не поедешь туда (Николай собирался ехать в Нью-Йорк корреспондентом, но не поехал. – И. Л.),приезжай непременно в Алупку, но захвати с собой возможно больше пищи. Здесь – может быть, временно – страшная заминка с провиантом".

Весна оказалась трудной. Благодаря коллективизации во всей стране «заминка с провиантом», в больших городах – особенно. Лида беременна и тоже тубинфицирована, болезнь протекает относительно легко, но постоянная высокая температура сильно изматывает. Работать она не может, ее отправили лечиться и «поправляться», как тогда говорили, в Азербайджан, к матери мужа. У Коли нет денег, его новый роман не принимает ни одно издательство, дочь Тата больна коклюшем, у его жены Марины умер отец, а сестра заболела энцефалитом. У самого К. И. в дороге украли кошелек с деньгами и документами. Но все это кажется выносимым, потому что Муре, кажется, стало лучше: «Я, конечно, не обольщаюсь большими надеждами, но радуюсь и временному облегчению». В апреле он пишет: «Весенний воздух тут чудотворен», «Муре стало значительно лучше. Ее ножки под солнцем крепнут. Она повеселела. Температура спала». В мае – опять ухудшение: «Мы пережили страшные дни: показалось, что у нее туберкулез почек и что она при смерти».

Он читает Муре стихи и прозу, из Ленинграда ей шлют книги, открытки, игрушки… Он зовет старших детей приезжать, чтобы порадовать младшую. У старших все не складывается. В мае у Тынянова появился план при содействии Горького отправить Мурочку с семьей на лечение за границу. Но и заграница ничем помочь не могла, кроме, может быть, мягкого климата и усиленного питания. Организм ребенка, рожденного в голодный год недоедавшей матерью, жившего в не самой сытой стране, много болевшего, не мог сам перебороть болезнь. Летом родители забрали Мурочку из санатория к себе в съемную квартиру. В августе ей, казалось, полегчало. Коля приезжал к родителям в гости в Крым. У Лиды в Ленинграде родилась девочка Люша – Елена Цезаревна.

Положение Чуковского в литературе продолжало оставаться шатким, заработки – случайными, статьи, обличающие «чуковщину», по-прежнему регулярно появлялись в прессе. Летом, к примеру, в журнале «На литературном посту» вышла статья Грудской «На полях детских книг»: «Чуковский—писатель буржуазного направления… но почему до сих пор так бесконтрольно, в таком большом количестве издаются и продаются его книги?» В 1931 году появился сборник «Детская литература» под редакцией Луначарского, где несколько авторов в унисон повторяли, что Чуковский – буржуазный писатель, что книги его пролетарскими и крестьянскими детьми поняты быть не могут – и даже способны нанести детям психическую травму.

Коля, вернувшись домой из Крыма, сообщил отцу письмом, что все детские книжки К. И. запрещены окончательно, а «остатки прежних изданий по складам, магазинам и библиотекам списаны в макулатуру». Тот ответил: «Известие о моих детских книгах меня взволновало, но теперь все это для меня – как луна. Далеко и в тучах». Любое литературное горе кажется ему не заслуживающим внимания – теперь, когда он понял, каким горе бывает по-настоящему.

В сентябре Муре снова стало хуже. «Старается быть веселой – но надежды на выздоровление уже нет никакой. Туберкулез легких растет… Личико стало крошечное, его цвет ужасен – серая земля. И при этом великолепная память, тонкое понимание поэзии» – это дневниковая запись за 2 сентября. 7-го – «Ужас охватывает меня порывами. Это не сплошная полоса, а припадки. Еще третьего дня я мог говорить на посторонние темы – вспоминать – и вдруг рука за сердце. Может быть, потому, что я пропитал ее всю литературой, поэзией… она мне такая родная – всепонимающий друг мой. Может быть, потому, что у нее столько юмора, смеха – она ведь и вчера смеялась – над стихами о генерале и армянине Жуковского… Ну вот были родители, детей которых суды приговаривали к смертной казни. Но они узнавали об этом за несколько дней, потрясение было сильное, но мгновенное, – краткое. А нам выпало присутствовать при ее четвертовании: выкололи глаз, отрезали ногу, другую – дали передышку, и снова за нож: почки, легкие, желудок…»