Корней Чуковский

Корней Чуковский читать книгу онлайн

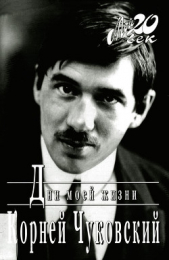

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Примерно о том же – повесть «Солнечная». Только она все то же самое рассказывает для детей – и рассказывает, увы, с учетом социального заказа. «Солнечная» – не самое популярное произведение Чуковского. Она давно не переиздавалась, считается морально устаревшей и не заслуживающей внимания. Именно она написана вместо «колхозных вещей», выдавлена из Чуковского; она, возможно, самое принужденное, самое вымученное его произведение – в ней есть что-то от подмеченного Лидией Гинзбург травестирования важнейшего внутреннего опыта, который подгоняется под социальный заказ эпохи.

Быт площадки здесь описан куда подробнее, чем в очерке. Тут и болезненные перевязки, и воробьи, которых дети кормят недоеденным хлебом, и «мастирки» – ниточки с привязанным предметом, при помощи которых дети достают с пола или соседних кроватей то, что им нужно, и «хвостатое дерево», все увешанное ленточками-"монахами": дети их запускают, а ветер гонит, и они повисают на дереве. Есть и ветер, описанный в дневнике, – рвущий из детских рук газеты, тетради, лоскутки, уносящий прочь.

Главный герой «Солнечной», Сережа, тоже, как и Мура, пишет стихи. Повесть начинается с его приезда в санаторий. Ему страшно и больно. Но, попадая в общество таких же, как он, больных детей, он начинает меняться. «Они родители смотрели на него со слезами, ахали и охали над ним, и, глядя на них, он думал, что он самое несчастное существо на всем свете… Он был уверен, что в той санатории, в которую его привезли, целый день стоит стон и плач прикованных к постели ребят. И вот, оказывается, что здесь не только не вопят и не стонут, но вообще не говорят о болезнях: играют с утра до ночи, работают, учатся, совсем как здоровые дети. Озорничают, пожалуй, даже почище здоровых. И так много и так громко хохочут, что им то и дело кричат, чтобы они перестали бузить. И странное дело: те боли, которые казались Сереже невыносимо-мучительными, когда он лежал один, – здесь, в компании с товарищами, не вызывали ни стонов, ни слез».

Туберкулезные дети перестают быть несчастными страдальцами и собираются стать настоящими гражданами страны: живут ее интересами, устраивают соцсоревнование, даже работают, насколько могут (красят ведра для соседнего колхоза, например). И требуют, чтобы им дали возможность учиться, овладеть профессией, стать полноправными участниками общего строительства. Коллектив проходит несколько испытаний на прочность: перевоспитывает мрачного хулигана Бубу и мелкого пакостника Илька, переживает кризис, временно оставшись без внимания взрослых, справляется с этим кризисом, не дает превратить налаженную жизнь в хаос, подчиняет общим правилам и дисциплине «диких» новичков… Словом, это маленькая «Педагогическая поэма» на материале костнотуберкулезного санатория – своего рода предвосхищение макаренковской, которая появится несколькими годами позже. Интересна, кстати, дневниковая запись 1932 года о дальнейшей судьбе Бубы: «Он приехал в Ленинград, Боба помог ему устроиться в гидротехнический техникум, я дал ему денег (немного, вернее, давал эпизодически то 30, то 40, то – один раз! – 60 рублей) и теперь он твердо стоит на ногах, хотя, конечно, видно, что он калека».

Оно, конечно, дико и странно сейчас читать про стенгазету, где хулигана Бубу изобразили в виде бешеного пса, а в статье рядом сопричислили к австрийским фашистам; про двухнедельный бойкот Илька, про соцсоревнование на лучшую молчанку и еду, про борьбу за оздоровление быта и сокращение жвачничества (то есть манеры долго сидеть над тарелкой, вяло жуя)… Понятно, конечно, что автор улыбается, сообщая, что жвачничество сократилось на 48 процентов… но сам факт… А вот это вам как: «А когда однажды во время молчанки на Сережу напала икота, все глядели на него с ненавистью, как на вредителя…» Проценты, вредители, фашисты, бешеные псы – все, чем живет страна, собрано здесь на маленькой площадке, где полсотни детей в буквальном смысле слова прикованы, привязаны к постели. И, прикованные, фонтанируют идеями, горят, спорят, торопятся жить, знать, участвовать – вот и Сереже сразу показалось, что кровати на площадке несутся куда-то, словно под парусами…

Книга получилась очень бодрая (вспомним: «детская книга должна быть, во-первых, бодрой»). И вышла она такой не по социальному заказу – а по заказу совсем другому, не сформулированному вслух, но куда более существенному. Повесть была начата при жизни Муры и для нее. «Читает мою „Солнечную“ и улыбается», «Пишем вместе главу „Солнечной“» – эти дневниковые записи сделаны 8 и 9 сентября 1931 года, когда уже ясно было, что состояние девочки безнадежно. Никакой другой и не могла стать повесть, написанная в первую очередь для умирающей дочери, – для того, чтобы вдохнуть в нее надежду, заразить желанием жить, насмешить и отвлечь от предсмертной тоски.

Чуковский, старательно избегая натужного бодрячества, скрывает сострадание, пишет обо всех этих костылях, гипсовых панцирях и уколах в открытую рану как о вещах совершенно будничных, обыкновенных, составляющих естественный фон жизни. Книга – не о болезни, она – о жизни и воспитании.

Безусловно, принуждение было: необходимость писать о коллективизации дамокловым мечом висела над Чуковским. Но он выбрал ту тему, которая ему была ближе всего: воспитание человека коллективом и воспитание коллектива людей. «Солнечная» – явление того же порядка, что и написанный в годы великого перелома «Кондуит и Швамбрания», и «Республика Шкид», увидевшая свет куда раньше (эту книгу читают в «Солнечной» обитатели санатория). Это история не только и не столько о коллективизме, сколько о возмужании человека, становлении характера, превращении слабого ребенка в сильного человека и гражданина.

Задача не такая уж малопочтенная на сегодняшний взгляд. Острое разочарование в коммунистическом воспитании и тотальное отрицание педагогики коллективизма уже сыграли свою роль. Вместе с мутной водой идеологии эпоха перемен выплеснула и ребенка; разрушила здание советской педагогики, но ничего не построила на его месте – так и осталась гора мусора. Прошло время – и вот в обществе снова зреет понимание: для воспитания человека и гражданина нужна большая идея, нужен прочный фундамент; коллектив (ну хорошо, хорошо, социум) обладает значительным воспитательным потенциалом, и этот потенциал может быть не только отрицательным. И совершенно уж бесспорно, что детям – любым, а не только больным, – очень нужно дать в руки реальное, полезное дело; что труд может помогать выздоровлению, что ребенку-инвалиду важно ощущать себя полноценным членом общества, а не только объектом благотворительности, слезливого попечения… Недаром Чуковский впоследствии так близко сошелся с Макаренко и так горячо поддерживал его: их представления о воспитании человека были довольно близки.

Но вот вопрос: все есть в этой книге для того, чтобы читаться и сегодня, – не такой уж перебор в сторону коммунистической идеологии, и ведь читаются до сих пор и Макаренко, и Пантелеев с Белых, и кассилевская «Швамбрания». Почему же «Солнечная» оставляет такое странное чувство неловкости, почему так сильно ощущение недоговоренности, будто автор творил со связанными руками?

Оттого, что так оно и было. Чуковский, впервые взявшись за серьезную прозу, впервые же совершил тот самый грех, в котором неустанно обличал других писателей: он позволил себе быть неискренним. Он писал бодрую детскую книгу – может быть, в самом деле сначала веря в выздоровление дочери, в то, что ноги ее окрепнут, она пойдет – как его герои, сначала с костылями, потом без костылей; сначала веря, потом обманывая себя и читателя. Писал, как обычно, оглушая себя этой работой, гипнотизируя, заговаривая, отвлекаясь на нее от дикой душевной боли. В «Солнечной» отсутствует даже то, что есть в очерке, – боль расставания детей с родителями, редкие встречи с родными, плач приходящих в себя после операции под наркозом. Нет в повести и самой, наверное, сильной и жуткой сцены из «Бобровки на Саре»: в октябрьский праздник привязанные широкими ремнями к кроватям, закрепленные с помощью тяжелых мешочков, закованные в гипс дети поют оптимистические песни: