Чехов. Жизнь «отдельного человека»

Чехов. Жизнь «отдельного человека» читать книгу онлайн

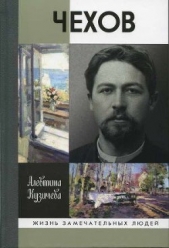

Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее «визитной карточкой» для всего мира. Главная причина этого — новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определившей своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самая полная из них на сегодняшний день — капитальное исследование известного литературоведа А. П. Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь, историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Кони не был на премьере — он увидел один из следующих спектаклей. Но, может быть, и 17 октября кто-то другой вслушивался в реплики героев, несмотря на шум в зале. И расслышал в них то, что вскоре уловил известный адвокат. Не могли же ретивые и громогласные рецензенты заразить всю публику своим недовольством.

Вслушивалась Авилова, взывавшая потом в своем письме, опубликованном «Петербургской газетой»: «Посмотрите, господа, на сцене „не пьесу“! <…> Может быть, после таких „не пьес“ мы и вокруг себя увидим то, чего не видали раньше, услышим то, чего не слышали». Смирнова записала в дневнике 17 октября: «Неслыханный провал „Чайки“. <…> Одного из лучших наших беллетристов, Чехова, освистали как последнюю бездарность. <…> Ума, таланта публика в этой пьесе не разглядела. <…> Ее мрачного, безнадежного колорита публика не поняла, а кричала: скучно! непонятно! Самый треск этого провала на сцене, где всякая дрянь имеет успех, говорит в пользу автора. Он слишком талантлив и оригинален, чтобы тягаться с бездарностями». Возмущалась публикой и безвестная зрительница, написавшая автору, что его пьеса «одна из лучших современных пьес, русских и иностранных» и всё его несчастье в том, что он ушел «далеко вперед».

Но какой-то злой дух уже вселился в публику. После антракта зрители вошли во вкус. Многие исполнители дошли от этих «шуток» до полуобморочного состояния. Комиссаржевскую отпаивали валерьяновыми каплями. Юрьев, находившийся среди актеров, запомнил трясущиеся от волнения руки К. А. Варламова: «Господи, что же это такое? <…> Что же происходит?! С лишком тридцать лет я на сцене — и ничего подобного никогда не бывало!.. Ну, проваливались пьесы, шикали автору, шикали актерам… А это что же?! Да неужели такая срамная пьеса? Ведь нет же!!! Ничего не понимаю!»

Мемуарист воспроизвел свой разговор с Чеховым, который в начале второго акта вошел в зал и встал в проходе между партером и местами за креслами. «„Юрий Михайлович, скажите, что происходит? Неужели же так безобразно то, что я написал? <…>Так почему же?.. Почему?“ — допытывался Антон Павлович. — „Думаю, что в данный момент на этот вопрос вам никто не может ответить… Публика, как отравленная… Ничего не понять!“»

Это свидетельство важно потому, что уже в первом антракте в фойе распустили слух, будто автор сбежал от позора. Во втором антракте «бегство» Чехова оказалось главной темой разговоров: «Сбежал!» Странно, но этот слух остудил публику. Уже меньше шикали и «шутили». Словно у зрителей отняли сладостный момент: освистать автора, если он посмел бы выйти на поклоны. Поэтому, может быть, третий акт прошел тише. Ну, повеселились, когда на сцене Аркадина перевязывала сыну голову после его попытки самоубийства. Ну, посмеялись над объяснением Аркадиной и Тригорина, сыгранным актерами очень грубо. Но, едва опустился занавес, опять поднялся шум. Зрители продлевали редкое удовольствие — вести себя в зале Александринского, Императорского театра едва ли не как в цирке и смеяться над актерами, как над клоунами на манеже.

Последний акт — монолог несчастного Треплева о своем одиночестве; появление измученной, исстрадавшейся Нины; их диалог — оказался в таком противоречии с настроением зала, что взрыв был неизбежен. И он последовал, когда Комиссаржевская накинула на себя пресловутую простыню, о которой актеры спорили с Карповым на репетиции.

Комиссаржевскую не было слышно из-за хохота, свиста. Издевательское шипение не прекращалось до последней реплики Дорна, что Треплев застрелился. Едва занавес опустился, оно переросло в оглушительный свист. Он заглушал хлопки. Рецензенты торопились к выходу. Кто-то из них, конечно, остался на бенефис Левкеевой. Тут сцена и зал наконец обрели друг друга: речи, Савина поднесла ценный подарок, приветствия, цветы, лавровые венки… В общем, «Счастливый день».

Чехов ушел из театра незамеченным. Известно, что он бродил по Петербургу. В одиночестве поужинал в трактире Романова на Обводном канале. В первом часу ночи к Сувориным приехала Мария Павловна. Послали узнать, нет ли его у Потапенко, у Левкеевой, где собрались после бенефиса артисты. Нигде Чехова не было. Старший брат тоже искал у знакомых и тоже побывал у Сувориных. Оставил записку: «Это чудесная, превосходная пьеса, полная глубокой психологии, обдуманная, хватающая за сердце…»

Чехов пришел в два часа ночи. Суворин записал в дневнике: «Я пошел к нему, спрашиваю, где вы были? „Я ходил по улицам, сидел. Не мог же я плюнуть на это представление… Если я проживу еще 700 лет, то и тогда не отдам на театр ни одной пьесы. Будет. В этой области мне неудача“. Завтра в 3 ч[аса] хочет ехать. „Пожалуйста, не останавливайте меня. Я не могу слышать все эти разговоры“. Вчера еще, после генеральной репетиции, он беспокоился о пьесе и хотел, чтобы она не шла. <…> Чехов очень самолюбив, и когда я высказывал ему свои впечатления, он выслушивал их нетерпеливо».

Говорить автору о недостатках пьесы, о слабости спектакля, рассуждать о публике, о скандале? И все это ночью? Не удивительно, что Чехов прервал ненужный разговор. Суворин, вероятно, хотел объяснить своесостояние. Вернувшись к себе, он сел за новую рецензию о «Чайке», потом написал в дневнике: «Теперь без нескольких минут 5 — и я писал о пьесе, желая сказать о ней все то хорошее, что я думал о ней, когда я читал. Она близка мне по личным несчастиям. Личность Треплева, молодого литератора, напоминает собою покойного Володю. Я и слушал ее с тяжелым чувством».

Суворин все списал на самолюбие Чехова. Он ворчал, учил, ругался в ночном объяснении. Он навязывал Чехову логику своего поведения: надо остаться, следует срочно внести в пьесу поправки, непременно увидеться с Карповым, изменить некоторые мизансцены. Так поступил бы он сам в подобной ситуации. Чехов категорически от всего отказался.

Но не было ли в уговорах Суворина самооправдания и одновременно приговора их отношениям с Чеховым — не внешнего, житейского разрыва, а душевного? Это произошло не вдруг и началось задолго до премьеры «Чайки». Их интерес друг к другу угасал давно, что выдавало взаимное раздражение в заграничных поездках, когда их несходство открывалось особенно заметно (вкусы, пристрастия, привычки). Чехов и Суворин расходились незримо и неуклонно уже несколько лет, дистанция увеличивалась, меняя точку зрения обоих. «Чайка» пробудила в Суворине воспоминания о сыне-самоубийце. Но провал пьесы тронул его мало. Недаром, видимо, запись о минувшем дне он закончил привычной и важной для него хроникой разговоров в канцеляриях министров.

Чехов в ту ночь если и спал, то несколько часов. Утром Потапенко застал его за писанием писем. Запомнил открытый, аккуратно уложенный чемодан с множеством книг. Чехов решил уехать в полдень, неудобным поездом, но лишь бы скорее из Петербурга. На уговоры приятеля якобы ответил: «Буду спать и мечтать о славе… Завтра буду в Мелихове. А? Вот блаженство!.. Ни актеров, ни режиссеров, ни публики, ни газет. <…> Если бы ты видел физиономии актеров! Они смотрели на меня так, словно я обокрал их, и обходили меня за сто саженей. Ну, идем…»

Спустились вниз. Отдали швейцару письма и уехали на вокзал. Писем было три. Одно — ответ Суворину на его ночное послание, врученное Чехову утром. Суворин трижды обозвал Чехова «бабой», обвинил в трусости, в бегстве. Опять перечислял недочеты «Чайки». Предлагал внести поправки, советовал поставить пьесу в Москве и т. д. Чехов ответил: «Я уехал в Мелихово. Желаю всего хорошего! <…> Печатание пьес приостановите. Вчерашнего вечера я никогда не забуду, но всё же спал я хорошо и уезжаю в весьма сносном настроении. Пишите мне. <…> Получил Ваше письмо. В Москве ставить пьесу я не буду». И закончил: « Никогдая не буду ни писать пьес, ни ставить».

На вокзале к приятелям подошел разносчик газет. Потапенко запомнил, что Чехов отказался: «Не читаю». И сказал: «Посмотри, какое у него добродушное лицо, а между тем руки его полны отравы. В каждой газете по рецензии». В этот день Лейкин записал в дневнике: «Сегодня во всех газетах, кроме „Нового времени“, торжественно заявляется о провале чеховской „Чайки“ <…> и притом с каким-то особенным злорадством. Точь-в-точь будто поймали волка, который до поимки его задрал много скотины. А уж как допустила подобный тон по отношению к пьесе Чехова „Петербургская газета“, — я просто удивляюсь. Ее театральный рецензент <…> Кугель (Homo novus) просто скачет от радости на столбцах газеты и авторитетно ругается».