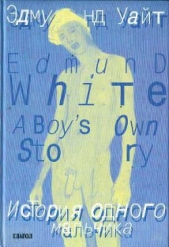

История одного мальчика

История одного мальчика читать книгу онлайн

Эдмунд Уайт родился в Цинциннати в 1940 году. Преподавал в Йельском и Колумбийском Университетах, Нью-Йоркском Гуманитарном Институте. Был контрибютором The New York Times Book Review, Vogueи Vanity Fair.В 1983 году получил стипендию фонда Гугенхейма и награду Американской Академии и Института искусства и литературы. Роман „История одного мальчика“ одно из наиболее известных произведений писателя. Это откровенный текст, раскрывающий психологию современного американского подростка. На русском языке издается впервые.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

До приезда остальных отдыхающих оставалась неделя. Несколько местных жителей с косами прокладывали себе путь сквозь непомерно разросшуюся траву. Кто-то еще чинил прохудившуюся крышу главного здания. Завозился запас консервов. Открывались и проветривались разноцветные домики, подметались полы. Было брошено в мешок и сожжено осиное гнездо над артезианским колодцем. Были сколочены пирсы и опущены на заново врытые сваи. Из зимнего хранилища вынесли большие боевые каноэ, и их уже приучали к холодной озерной воде. Я трудился от зари до зари, выполняя часть своих обязанностей в качестве помощника воспитателя. У Ральфа работы не было. Он сидел в своем домике и выходил лишь поесть, устало ковыляя за неумолимо выпиравшей из штанов огромной шишкой с влажной верхушкой.

Каждый день я мог свободно уходить куда заблагорассудится. С озера все еще веяло холодом, но ровно в полдень солнце вырывалось из облаков, как ускользнувший от своей свиты на волю монарх. Тропинка, по которой я ходил, опоясывала холмы, окружавшие озеро; в одном месте она шла под уклон и пересекала болото, с виду высохшее до твердой почвы, но сладострастно чавкавшее у меня под ногами. Я мчался через него что было духу, а потом оглядывался на свои следы, наполненные холодной прозрачной водой. Притаившаяся где-то лягушка-бык делает глотательные движения, густые звуки которых постепенно тонут в несмолкаемом визге полной хоровой группы весенних птенцов. Мимо суетливо семенит серый бурундук с крестцом ярко-каштанового цвета и торчащим трубой хвостом. Вверху, на склоне холма, дрожат от легкого бриза березы; на их покрытых наростами темно-бурых побегах распускаются зеленовато-коричневые почки. Усевшийся на высокую ветку дрозд-отшельник, медленно поднимая и опуская хвост, выводит свою прекрасную песню.

Я изучил каждый изгиб тропинки, каждое растение вдоль нее. Однажды, в конце лета, я забрался в лес так далеко, как ни разу еще не отваживался. Я продирался сквозь кусты куманики и густое мелколесье, пока не вышел на прорубленный в чаще трелевочный волок, постепенно уже зараставший. По этой просеке я прошел несколько миль. Я вышел на широкий луг, а потом на поляну поменьше, окруженную низкими деревьями, хотя и достаточной для защиты от любых ветров высоты. Солнце припекало все жарче и жарче, как будто кто-то держал надо мной увеличительное стекло. Я снял футболку и, наклонившись нарвать черники с низких кустов, почувствовал, как пот струится по бокам к животу. Земля была влажной. Жужжала пчела, неподвижно застывшая в воздухе.

Я был счастлив, оказавшись в лесу, в одиночестве, подальше от опасностей, связанных с другими людьми. Поначалу мне хотелось рассказать кому-нибудь, как я счастлив; мне был нужен свидетель. Но пока надо мной неторопливо вращался чудесный день, пока над головой летела к дальним высоким деревьям алая, чернокрылая танагра, пока невидимая, далекая сова испускала унылый, как зимняя стужа, крик, пока взъерошенные ветром листья подбрасывали солнце, точно игравшие золотистым мячом принцессы, пока меня окружали запахи донника, помятой лавровой листвы, прошлогодней лесной подстилки, пока я давил зубами нагретые сладкие ягоды, а потом жевал вяжущую иголку бальзамника, пока я ощущал заход солнца и неспешное увядание лета — о, до той поры я был свободен и невредим, от всех защищен, не менее счастлив, чем с книгами.

Ибо в красочном, нечеловеческом царстве природы и в красочном, человеческом царстве книг — столь бесхитростны эти два мира, столь благородны — я мог расцветать, тогда как в тайных замыслах, которые вынашивали люди, меня окружавшие, я чуял опасность. Нежные белые колокольчики цветов у трухлявого пня, трепещущая квинтэссенция синевы в отделанной бахромой гречавке, маленькая ярко-зеленая шишка лесной сосны — все это вверяла мне природа, бессловесная, но доверчивая, как собачий взгляд. А чистые, всегда понятные и четко обрисованные мысли литературных героев — и эти знаки я мог толковать с той же легкостью, что и лица марионеток. Но смутная угроза, исходившая от Ральфа с его все более изможденным лицом, от этого жалкого и в то же время опасного мальчишки, которого уже дважды за лето заставали за попыткой „загипнотизировать“ младших и намеревались выгнать из лагеря, от мальчишки, который изучал меня за едой, но не с любопытством и уж подавно не с сочувствием, а с вполне конкретными помыслами („Удастся ли мне его охмурить? Сумеет ли он меня утешить?“) — угроза эта становилась все откровенней.

После приезда остальных мальчишек и целой недели летних занятий я понял, что меня обманули. Не суждено мне было поставить ни одной пьесы, и зря я изводил себя по ночам мечтами о репетициях, спектаклях, успехе. Мамины обещания всего лишь помогли ей отправить меня на лето из дома. В нескольких милях от меня вновь возникла во всей своей летней красе сестра, зимой почти невидимая от стыдливости, никому не нужная, квелая, располневшая. Она стала командиром „северян“, бронзовым от загара и мускулистым, волосы — золотистая копна, энтузиазм — безграничен, нрав — деспотичен („А ну-ка, малышня, пошевеливайтесь!“), как будто для того чтобы расцвести, ей только и требовалось, что полное отсутствие мужчин, да нежное, безмерное обожание девчонок. Девчонками она всегда умела командовать, даже когда была маленькая и велела им приносить ремни для их же телесного наказания.

Избавившись от меня и сестры, мама развязала себе руки для продолжения своей амурной карьеры. Ко Дню труда она вполне могла бы преподнести нам новоиспеченного отчима, слишком молодого и красивого, чтобы казаться уважаемым человеком.

Как-то раз, когда все мальчишки поехали кататься на каноэ, мой воспитатель показал мне несколько сделанных им „художественных фотографий“ — на каждой был обнаженный молодой человек на пустынном пляже. В домике стояла тишина, тусклый свет с трудом проникал внутрь сквозь старые сосны и полуприкрытые ставни, а я, сидя на кровати мистера Стоуна и ощущая под своими голыми ногами его колючее одеяло, перебирал большие, блестящие снимки. Никогда еще я не видел обнаженного взрослого мужчину. Фотографии так меня увлекли, что домик исчез, и я оказался рядом с натурщиком на чистом белом песке. Я глаз не мог оторвать от его загорелой спины и узких, напряженных белых бедер, когда сквозь полосу яркого солнечного света он бежал от меня к черному грозовому горизонту. Где был это пляж и что это был за мужчина? Я хотел это знать, как будто все еще мог отыскать его там, как будто он был единственным обнаженным мужчиной на свете и я должен был найти его, чтобы вновь испытать то же давление на диафрагму, то же чувство падения, те же симптомы страха и восторга, которые я отчаянно пытался скрыть, дабы не отшатнулся от меня в ужасе мистер Стоун, догадавшись, что я потрясен отнюдь не его мастерством фотографа. Неужели в моем восхищении натурщиком было нечто ненормальное?

Мистер Стоун пододвинулся на кровати поближе ко мне и спросил, что я думаю по поводу его художественных фотографий. Я ощутил его дыхание на своем плече и руку на своем колене. По мне пробежала дрожь наслаждения. Беспокойство охватило меня. Я встал, подошел к двери с сеткой от насекомых и с подчеркнутым равнодушием наклонился почесать место комариного укуса у себя на лодыжке.

— Они превосходны, правда превосходны. До скорого, мистер Стоун. — Я надеялся, что он не заметил моего возбуждения.

В том возрасте я понятия не имел о том, что можно красить волосы, искусственно регулировать загар, ставить на зубы коронки, наращивать мышцы; лишь Бог мог быть белокурым, смуглым и сильным, лишь Бог обладал подобной улыбкой. Мистер Стоун продемонстрировал мне Бога и сказал, что это „искусство“. До той поры мои представления об искусстве были связаны лишь с дворцами из песка или снега, с далекими и жестокими монархами, с властью, а не с красотой, с навевающим тоску великолепием владений, а не с восхитительным, губительно бессильным желанием овладеть. Тот молодой человек, шагавший по пляжу, — с коленками, казавшимися слишком маленькими для таких сильных бедер, с длинными, изящными ступнями, с пятнышком света вместо улыбки, с полоской света вместо волос, с прозрачными озерами света вместо глаз, как будто осветилась вдруг изнутри его искусно вылепленная голова, держащаяся на тонкой шее над плечами столь широкими, что до их размера ему пришлось долго расти, — тот молодой человек нес мне ту тревожную красоту, которую я не мог не назвать любовью, будь то его любовь ко мне или моя к нему. Детям неведомо идиотское наслаждение, получаемое взрослыми от некоторых частей тела (большого красивого пениса, волосатой груди, округлых ягодиц). Они превращают части в единое целое, а физическое — в духовное, отчего желание вскоре перерастает в любовь. Точно так же и любовь перерастает в желание — разве не возжелал я Фреда, Мерилин, моего профессора-немца?