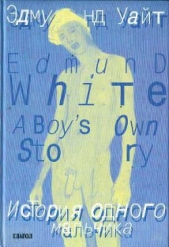

История одного мальчика

История одного мальчика читать книгу онлайн

Эдмунд Уайт родился в Цинциннати в 1940 году. Преподавал в Йельском и Колумбийском Университетах, Нью-Йоркском Гуманитарном Институте. Был контрибютором The New York Times Book Review, Vogueи Vanity Fair.В 1983 году получил стипендию фонда Гугенхейма и награду Американской Академии и Института искусства и литературы. Роман „История одного мальчика“ одно из наиболее известных произведений писателя. Это откровенный текст, раскрывающий психологию современного американского подростка. На русском языке издается впервые.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

В раннем детстве я осознал, что мой воображаемый приятель Мальчик-с-пальчик обрел свободу лишь благодаря длительному полному уединению; ныне же Фред (но был ли настоящим Фредом этот нищий верзила, этот вечно что-то бормочущий богоподобный бродяга?), ныне этот новоиспеченный Фред внушал мне, что творить искусство можно лишь ценою нищеты.

Что же стало в конце концов с ним и его рассказами? Может, в один прекрасный день его поглотили юкатанские джунгли? Я слышал, что в некоторых индейских селениях Мексики мужчины-гомосексуалисты живут на специально огороженной территории, где они заботятся о детях племени. Может, Фред до сих пор живет под видом некой почтенной няньки, благоразумно скрывающей лицо под белоснежными вуалями бороды и волос, очки его давно сломаны и потеряны, его непрерывное бормотание тонет в визге разгоряченных нагих карапузов, которые карабкаются на него, словно он не кто иной, как исхлестанный дождями и ветрами садовый божок, до пояса увитый стеблями ползучих растений, страницы его блокнота с написанными от руки рассказами отданы на растерзание стихиям и уносятся прочь, как листки календаря в старых фильмах, свидетельствующие о течении лет, а то и десятилетий?

А Мерилин? Когда мы виделись в последний раз, ее грим приобрел уже йодистый цвет, губы сделались тоньше, волосы превратились в остроконечный черный колпак, а большие вращающиеся глаза принадлежали, казалось, уже не кокетке, но деве-великомученице — выпуклые, воздетые горе, с чистыми от слез белками, с потемневшими от отчаяния нижними веками. Она рассказала мне, что последние два года живет в пансионе, по соседству с молодым скрипачом, которого она любит и который по-братски любит ее, но, увы, не пылает к ней страстью. Он намеревался стать бенедиктинцем, и она подумывала о том, чтобы тоже сделаться монахиней Священного ордена.

— Это самая сильная любовь в моей жизни — не к женщине, как всегда было прежде, а к прекрасному юноше, которому я не нужна. Какая ирония судьбы! Мы познакомились благодаря музыке. Его красота, его музыка, его равнодушие… неужели не понимаешь?

— Не совсем.

На лице ее промелькнула коварная, вымученная улыбка влюбленной женщины, твердо решившей обрести утешение:

— Он был послан мне, чтобы пробудить во мне страсть, удовлетворить которую может лишь Бог. Я была такой грешницей… официант, повторите!., но так и не стала ни вульгарной, ни пресыщенной, ни толстокожей. Я готова была принять от Господа якорь спасения.

Своей прической она была недовольна. Она разглядывала ее в крышечке своей пудреницы, перемещая маленькое круглое зеркальце из стороны в сторону, сверху вниз и обратно. Пятнышко света внимательно изучало ее лицо и препарировало его дюйм за дюймом, сворачивая в сторону в одном месте, в нерешительности замирая в другом, выхватывая из темноты дряблую щеку, морщинистую шею, массивный, выдвинутый вперед подбородок. Оно двигалось там, куда мог бы упасть мимолетный взгляд высокомерного возлюбленного. Мерилин поставила пудреницу, подперев ее с двух сторон графинчиками с маслом и уксусом, и с удивительным изяществом дотронулась кончиками пальцев до своих волос, а отражение в это время продолжало светиться в ее правом глазу, и казалось даже, будто оно, как хирург, проникает вглубь. Наконец она прищурилась и захлопнула пудреницу.

— У меня до сих пор такое чувство, будто я молода, будто все еще впереди. Ну как ты не поймешь… — она сжала мне руку своими сухими, шершавыми пальцами с крашеными ногтями, — … ведь я и вправду своего рода духовная дебютантка.

В наших фантазиях взрослые нашего детства остаются людьми крайностей, людьми совершенными — можно скачать, радикалами, поскольку они и есть те самые корни, которые питают буйно разросшиеся впоследствии системы. Первые представители богемы, к примеру, останутся в памяти оперными персонажами, даже доведись нам встретиться с ними сегодня — ну и что бы мы при этом подумали, мы, чьи чудачества подготавливались так тщательно, с таким профессионализмом, о каком они и понятия не имели?

Вскоре после того, как я познакомился с Фредом и Мерилин, они решили, что я должен выучить немецкий и прочесть романы Германа Гессе, в то время еще большей частью не переведенные. Характерная для Гессе смесь самоубийств, мистики и сексуальной двусмысленности швыряла их в некую пронзительную пустоту. По их словам, читать его было все равно что лететь в самолете выше пригодной для дыхания стратосферы. Он был не совсем здоров. Мало того, от его страниц веяло скрытой болезнью. Он не был ни нормален, ни даже умен, однако они без устали сверяли его слова с тем, что считали истиной, поскольку преклонялись перед ним именно и возможность найти выход из жизненного опыта и вход в волшебный театр чувств, целиком и полностью выдуманный. Сбросив оцепенение повседневной жизни, они по первому зову Гессе ринулись на поиски приключений — невзирая даже на то, что чаша Грааля, которую он сулил, была окутана туманом и наполнена ядом.

Учитель, которого они мне подыскали, профессорствовал на полставки в университете. Его комната находилась в огромном здании, возведенном в качестве жилья для преподавателей и аспирантов. У него была двуспальная кровать, которая убиралась в стену. Днем она была скрыта за двумя белыми дверьми с шарообразными ручками из граненого стекла. Когда он приветствовал меня перед первым занятием, я был просто ошеломлен его габаритами. При росте в шесть футов четыре дюйма он обладал богатырским телосложением; подняв голову, я увидел растущие из ноздрей каштановые волосы. Моя рука утонула в его ладони. Со мной он был одновременно сух и дружелюбен, а говорил с сильным немецким акцентом. Наши занятия велись в строгом соответствии с некой системой, а начинались и заканчивались в назначенное время, без перерывов и пустой болтовни. При всем при том профессор вприпрыжку носился по комнате в расстегнутой до пупа рубашке с закатанными выше массивных бицепсов рукавами, а на его письменном столе стояла фотография: на пляже, в одних плавках, он одной рукой удерживает в воздухе свою подружку. Как многие атлеты, он не умел сидеть неподвижно, и его грамматические правила и фонетические указания подчеркивались несмолкаемой барабанной дробью. Он похлопывал себя по коленям. Раскачивался взад-вперед на своем стуле с прямой спинкой. Резко вскидывал руку в грозном „зиг хайль“, но лишь для того, чтобы ухитриться почесать у себя между лопатками, что для человека с подобной мускулатурой — многотрудный подвиг. Сидя рядом с ним (чуть не сказал, внутри него — в столь плотное кольцо он меня брал), я постепенно лишался сил. Он мерил шагами маленькую комнату, с силой пиная плинтусы, как бы протестуя против того, что такому могучему льву досталась такая тесная клетка. До знакомства с ним я вполне мог представить себе, что он окажется туповатым и немногословным верзилой; с такой же легкостью мог я рисовать в своем воображении маленького умного говоруна с плешью, окаймленной мягкими кудряшками, миниатюрную динамо-машину, читающую все подряд и в минуты уныния играющую на виолончели. Однако великан с мозолистыми ладонями, который, в то время как я робко отвечал урок, дышал свободно и осознанно, который стоя обхватывал своей ручищей челюсть, прежде чем дать оценку моему выступлению — подобный человек был для меня столь непривычен, что при нем я смущался и испытывал трепет.

Однажды зимой — это было в пятницу, в четыре часа дня, — он не открыл мне дверь. Меня охватила паника. Я и не подозревал, как глубоко успел к нему привязаться. Для наших занятий привязанность не требовалась. Я просто приходил, выполнял его указания и стремился ему угодить, что, конечно, можно было объяснить и привязанностью. Однако так далеко дело не заходило — до того дня, когда он не открыл мне дверь, попросту не было разлуки, столь необходимой для безоглядной любви. Я почему-то был уверен, что он дома, но лежит в постели со своей подружкой, этой гибкой маленькой женщиной в черном купальнике, которую как пушинку поднял прошлым летом простодушно улыбающийся герр профессор. Он лежал на той откидной кровати, которая наверняка занимала собой всю комнату, на ней он усердно трамбовал свою миниатюрную, но акробатически податливую партнершу. Уже близилось время вновь убирать кровать за белые двери, пора умять сосиску и осушить стаканчик пива, а потом великодушно открыть дверь до смешного юному ученику. Стучал я не очень громко, не желая ни отвлекать его внимания, ни сбивать его с ритма. При этом меня волновал лишь один вопрос: выверяю ли я силу стука так, чтобы засвидетельствовать свое присутствие, никого не раздражая?