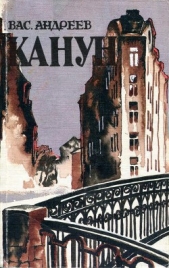

Канун

Канун читать книгу онлайн

Творчество талантливого прозаика Василия Михайловича Андреева (1889—1941), популярного в 20—30-е годы, сегодня оказалось незаслуженно забытым. Произведения Андреева, посвященные жизни городских низов дооктябрьских и первых послереволюционных лет, отражающие события революции и гражданской войны, — свидетельство многообразия поисков советской литературы в процессе ее становления.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Чуть пристав его не застрелил на месте.

Что делали с ним в участке после — неизвестно, но предположить можно все, кроме хорошего.

Когда спрашивали товарищи:

— И понесли же тебя здорово?

Павлик:

— Не помню, здорово или нет. Известно, в Коломенской здорово несут. А положим, не знаю. Черт их знает!

— Как же не знаешь? — приставали товарищи.

— Да вот — не знаю. Чего пристали? Идите и спросите.

— Да ты без памяти был, что ли?

— Зачем без памяти? Я все время пристава крыл почем зря.

Парни удивленно переглядывались, но не смеялись.

Над геройством — какой смех?

Не герой разве человек, избиваемый не по-человечески и через день-два забывший, как били: больно или не больно?

Это не геройство даже, а выше.

Имени этому — нет.

Так и товарищи Павликовы сознавали.

И уважали за это молоденького, с Садовой, из греческой кухмистерской, поварка.

Перед необъятной волей его — преклонялись.

Да и воля ли это была?

Имени этому тоже нет.

Есть, но имя — тайное.

Сказочная какая-то красота, изумляющая, поражающая, в Павлике цветущим цвела садом.

Садом этим роскошным он ограждался от всего, что плохо.

И огражденный — не должен был знать страха, боли и, может быть, всего, что омрачает, старит, изнуряет, убивает человека. Поэтому, насильно приучаемый к водке, табаку — в рот, случалось, вино вливали и совали папиросы, — не привык ни пить, ни курить.

Потому, с девицами ночуя, спал крепко, к стене обретясь.

Огражденный.

И — счастливый, как никто, как само счастье.

И потому знавшие Павлика преклонялись перед ним.

И когда Гришка-Христос называл его красивым, то щеки ли одни розовые, или кукольные глаза имел в виду?

Не другую ли, тайную красоту чувствовал Гришка в хорошеньком поварке?

Гришка-Христос из всех покровских умнейший и начитаннейший.

— Гришка любому студенту очки вотрет! — говорили про атамана товарищи. — Он все книги перечитал, оттого и ослеп.

Гришка действительно знал и читал много, но понимал как-то все по-своему.

Однажды Васька-Пловец слышал, как Христос беседовал с приятелями о книгах, о писателях.

— Самый первосортный писатель — это, братцы, Пушкин. Здорово писал. Все про нашего брата, шпану. Есть у него рассказ в стихах про наших, покровских.

— Брось лепить горбатого, Гришка! — смеялись парни.

— Чтоб я был подлец, если вру. Про Покров, ей-ей! И ловко как! Там у него парнишка, вор-домушник, нанялся к купчихе в кухарки.

— Парнишка? В кухарки? Как же это?

— Чего ржете, дураки? Очень просто… Подбрился, парик купил, косы, накрасился. Платье бабское. Подложил, где надо, ваты: титьки, там, и все прочее, честь честью. А купчиха слеповатая, вроде меня. Приняла за девчонку.

— Ну? — настораживаются парни.

— Ну, а теперь он живет и закрутил любовь с дочкой купчихиной. Открылся: «Так, мол, и так, люблю тебя, потому и платье бабское надел». Дочка спервоначалу испугалась. Уговорил. Баки вколотил, что надо, а после и дочка в него втрескалась.

— Врешь?

— Будь я сволочь! Так у Пушкина и сказано. Эх, черт возьми, забыл, а ловко у него про любовь ихнюю стихами… Так вот, парнишка живет у купчихи. А борода выросла. Стал бриться, а купчиха и закатись в комнату.

— Ну, ну? — уже теряют терпение парни, а у Павлика и рот полуоткрыт, и щеки зарумянились.

— Теперь купчиха шухер подняла. А парень ее — раз! — бритвой. Всю «хазовку» обчистил. Брильянтов одних на три тыщи, денег — не помню сколько, да и был таков. Шикарно писал Пушкин!.. И парень был что надо. Тоже, как и мы, хулиганил, но, конечно, по-благородному, с револьвером. Его и убил черносотенец, офицер. Вроде как Вальку-Баяниста. Только Пушкина — за шмару.

О книгах, писателях, хотя по-своему, фантазируя и сочиняя, много говорил Гришка, и кое-чему научился у него Пловец.

И то, что упорно стал искать книги и, найдя, читал запоем, и то, что на драки не как на безобразия стал смотреть, а как на необходимый каждому пройти путь, то, что сознательным хулиганом стал, — всем этим обязан был Гришке.

И сознавал, и ценил это, и благодарен был учителю и наставнику, площадному своему Христу.

За два-три года Васька весь курс жизни прошел. Все, что необходимо знать городскому парню.

Уличный курс. Улица учила. Кто же больше?

Одна она и мать, и наставник, и профессор.

Школа ее — живая. И наука — живая. И вся она, улица, — сама жизнь.

С детства на улице. Ею воспитанный, живущий ею, знающий ее, чувствующий, осязающий грудь ее суровую, но ласковую необутыми ногами (не ходящий никогда босым по земле человек — несчастен, земли не знает, любить землю не может так сильно, как тот, кто телом своим ее ощущал), школу улицы прошедший суровую, но не обманную, закаляющую тело и окрыляющую дух школу, Васька-Пловец с юности стал улицы гражданином.

Знал науку — закон ее, как прилежный ученик урок.

А наука — закон ее — искание путей к борьбе и сама борьба.

И еще тверже знал, что один — не боец, что партия нужна, артель.

И не только знал — знать-то не штука, — а бороться умел.

И опасности прямо смотрел в глаза, как при «сходке», стычке, на врага в глаза — непременно надо. Опускать головы, глаз прятать — нельзя.

Гришкина еще наука это.

Гришка многому научил. Он же пробудил потребность к знанию. Пушкиным натолкнул. С Пушкина Васька и начал, с «Домика в Коломне».

Многого не понял, многое показалось скучным, ненужным, но полюбил Пушкина и гордился им.

— Пушкин — голова. Что надо парень! Такие люди — на редкость.

Так говорил. И с гордостью — еще:

— Наш, покровский.

Верил, что покровский.

Раз «Домик в Коломне» описал — значит, покровский.

Много воды утекло в Екатериновке и Фонтанке, много сменилось парней.

Гришка в Обуховской кончил, от ран. Сакулинский атаман Соловей запятнал.

Павлик, заменивший Гришку, утонул во время волынки с пряжинцами, близ Турухтанского, Вольный тож, острова.

Много смен и перемен. Баламут в Балаклаву пешком ушел и не вернулся. Зачем ушел — ему только, Баламуту, известно. А почему не вернулся — неизвестно никому.

Женя-Сахарный «котовить» стал, на проституткины деньги жить, с Анюткою жил, со шмарою.

Идет, бывало, по улице, а мелочь, плашкетня — посадскими кругом воробьями — скачут: «Кис-кис! Котик! Кис-кис!»

Дразнят.

Бульонный тоже по примеру его хотел жизнь устроить — на бабий перейти доход. Да только ошибся. Под каблук бабе попал. Со вдовой, ларечницей бывшей, торговкой, сошелся. А она — жох, торговать его заставила, с лотком: дули моченые, квас грушевый. И каждая копейка — на счету. Работником сделала. В черном держала теле, била — чуть что. Баба здоровая, деревенская. Бульонный против нее — прыщик.

Иной раз не выдержит Колька, сбежит. Неделями ночует в чайных, на «гопе», в ночлежке то есть. Ищет его Авдотья — жена. Разузнает. Разыщет.

Крик поднимет, на всю площадь:

— Изверг! Пьяница! Мучитель!

Да со щеки на щеку при всем-то народе!

Потом — за воротник и, как мальчишку, тащит домой. Очнуться не дает.

Плохое дело Бульонного!

Много перемен. Смен много.

После Павлика Самсончик атаманил. Самый молодой из атаманов, семнадцати не было — не запомнят таких. Но атаман приличный.

Потом Самсончик на добровольном транспортном судне в плавание кругосветное уехал.

Васька стал верховодить.

Тогда же, в первые месяцы атаманства, закрутил Пловец любовь с Нюткой-Немкою из чулочной, с Английского.

Нютка — шикарная, пышная, стройная; волосы только светлые очень не особенно нравились Ваське. «Будто немка» — так говорил о волосах. И лицом Нютка на немку похожа: полная, румяная, глаза — голубенькими стеклышками.

Немка — девица «не выкати шара» — артельная, не ломака.

Крепко Васька ее любил.