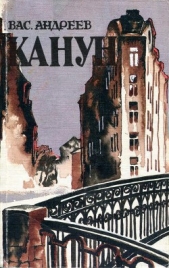

Канун

Канун читать книгу онлайн

Творчество талантливого прозаика Василия Михайловича Андреева (1889—1941), популярного в 20—30-е годы, сегодня оказалось незаслуженно забытым. Произведения Андреева, посвященные жизни городских низов дооктябрьских и первых послереволюционных лет, отражающие события революции и гражданской войны, — свидетельство многообразия поисков советской литературы в процессе ее становления.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Завидя его, покроши, смеясь, Кольке:

— Сейчас тебе, Бульонный, жара будет.

А Павлик, белым костюмом и колпаком, сытыми щеками и улыбкою мелкозубого рта напоминающий веселого здоровяка поваренка с жорж-борманских реклам, садится рядом с Колькою, вздрагивающим от одного взгляда своего вечного мучителя, и говорит, подмигивая парням:

— Бульонный, поди, по мне стосковался?

— Брось трепаться, Павлушка! — сразу пугался парень.

— Зачем трепаться? На гармозе сыграю, только и всего.

Павлик, не торопясь, засучивал на полных розовых руках рукава, скидывал с жарких ног башмаки.

Затем, так же не торопясь, валил слабосильного Кольку, садился верхом.

Точно нехотя проводил пальцами по вздрагивающим Колькиным бокам.

Тот отчаянно взвизгивал, начинал биться, силясь сбросить с себя тяжелого, полнотелого Павлика.

— Мало, брат, каши ел, матка, поди, бульоном кормила, — смеялся веселый палач.

Ловил Колькины руки, раскидывал их в стороны, прижимал в сгибах толстыми пятками и начинал работать вовсю: быстро мелькали пальцы, забегали под мышки, останавливались.

Внезапно схватывали Колькины бока.

Бешенство, ругань, смех, плач — от прикосновения пальцев.

Как гармонист — чего только пальцами не выделывает!

Весело неудержимо Павлику.

Колька — гармонь, значит?

Изумленными, счастливыми глазами смотрит в искаженное непонятным ужасом и мучениями лицо, вскрикивает не понимающий страха Павлик:

— Чего боишься? Вот чудак. Братцы, ведь я легонько, пальчиками только. Вот святая икона!.. Глядите! Во… А он!

— Гармонь, ей-богу! Баян!

Захлебывается от восторга. Раскраснелся весь. Даже полная обнаженная шея порозовела. А Колька воет, визжит, умоляет:

— Пав… Пав… Ай! Ппп… Павлик! Ау! У-у-у! Ми… лень… не… на… на…

Весело, безумно весело Павлику на страхе человеческом, как на гармони, играть. Не выпускает из рук жертвы. Уже не сопротивляется обессилевший Колька, уже не сидит на нем Павлик, а, крепко зажав коленями Колькины ноги, держит его перед собою, как гармонь. И беспощадно-весело и глазами кукольными, красивыми, глуповатыми, и полнокровными персиками-щеками — смеется в измученное, потное, страхом и страданием искаженное лицо.

Не выпускает жертвы — гармони своей.

Все, что захочет, может сыграть.

— Вам что? Полечку? Краковяк?

Восторженными, счастливыми обводит всех глазами.

Но Гришка-Христос вдруг — грозно, зубы оскалив:

— Брось!

С Колькою — истерика. Ослаб. Мутные глаза — мимо Павлика.

Грубо отталкивает Павлика Христос:

— Черт толстомордый! До смерти ведь можно… Чума!

Опустившись на землю, к ограде прижался Колька.

А Павлик недоумевающе смотрит на него, зевает, потягиваясь:

— Настоящий ты, Колька, — бульонный. Поиграли с ним, а он и нюни распустил.

— Поиграли, — всхлипывает Колька. — Ты знаешь, защекотать можно насмерть. Это, брат, не игра.

— Почему же я не боюсь? Вот щекоти, на, где хочешь.

Павлик поднимает руку, подставляя бок, ногу сует Кольке на колени.

— На! Не бойся, щекоти!

— Уйди ты со своими лапами, — сердито отталкивает Павликову ногу Колька. — И так руки онемели от твоих пяток, толстущий черт.

Павлик ложится головой на Гришкины колени:

— Пятки, брат, у меня настоящие. Мясные. Вроде как биточки. Вкусные, сочные.

Павлик опять зевает, закидывает за голову руки. Потягивается. Бело-розовый, красивый. Спокойный, как счастье.

Вверх глядит, на широкие листья кленов.

— Гришка, разве от щекотки умирают?

— Умирают.

— От щекотки или от страха?

— От разрыва сердца.

Молчит, чешет глаза кулаками.

— А… разве… Спит почти:

— Раз… ве… под мышками… сердце?

— У кого где, — смеется Гришка, — у другого совсем нет. У тебя вот, например. Слышишь, Павлушка?

Но Павлик не слышит. Сладко спит. Слюна струйкою из румяного, полуоткрытого рта. Жемчужинами — зубы в алой оправе губ.

— Заснул, — говорит Гришка шепотом.

Долго смотрит, прищурясь. Потом — задумчиво:

— Красив, сволочь. Полюбуйтесь-ка, братцы.

Парни осторожно заглядывают.

— Что? А? — обводит Гришка близоруко.

— Будто шмара, — прыскает Баламут.

— Шикарный паренек, — говорит тихо Козел.

— Только толстый зачем. Во, окорока-то, — гладит Женя-Сахарный полные, обтянутые белыми брюками, ляжки Павлика:

— А здесь!..

Он щупает ступни, толстые в подъемах и пятках, короткопалые, без следа костей.

— Ишь, леший, что у копорки какой, у толстопятой, ноги-то. Отъелся у грека-то своего. Грек его любит.

— К окорокам-то евонным грек, поди, подъезжает, — смеется Баламут, — любят греки да армяшки толстых мальчишек.

— Тише вы! — машет на них Гришка. — Дайте парнишке покимарить. Он с Лизкой вчерась всю ночь проканителился.

— Он с ей второй год канителится, а ничего промеж их нету, — говорит Козел.

— А ты их проверял?

— Моя Стешка сказывала. Лизка с ей — начистоту. «Сколь, говорит, разов в Варшавской гостинице ночевали, и хоть бы поцеловал когда, не только что». Лизка говорит: «Я, говорит, что на угольях, а он — харю к стене. Спать, говорит, мешаешь».

— Молодец! Не курит, не пьет и баб не целует, — смеется Гришка, — «Спать мешаешь»! Козел, а? Как?

— «Спать мешаешь», — усмехается Козел. — Лизка утром — на работу, а он еще дрефить остается в гостинице.

— Будите Павлушку! Опоздает к греку-то, — говорит Женя.

Павлика долго расталкивают. Наконец поднимается. Красный, как мак. Кулаками — глаза. Плечами поводит. Сон долит.

— Баламут говорит — грек к твоим окорокам подсыпается, Павлушка, — спрашивает Женя, — правда это?

— Какие окорока? — зевает паренек.

— Вот какие, — звонко шлепает его по заду Баламут.

— А я думал — телячьи, — просто говорит Павлик.

Все смеются.

— Тебе сколько лет, Павлик? — спрашивает Гришка.

— В Петров день будет семнадцать.

— В Петров? Значит, ты — Петруха? А я и не знал…

— День Петра и Павла, двадцать девятого июня, знаешь?

Павлик собирает судки и кричит, уходя:

— Вечером ждите с пирожками.

— Припрешь? — кричат вслед парни.

— Ага! — отвечает, не оборачиваясь.

— С чем пирожки-то?

— С луком, с перцем, с собачьим сердцем! — выкрикивает, точно продает, Павлик.

Против ограды, через улицу, останавливается у аптекарского магазина и, дождавшись какую-то старушонку, кричит ей неожиданно в самое ухо:

— Го-рячие пирожки-и!

Старушонка шарахается.

Павлик — в восторге. Напугал!

Хохочет звонко, на всю площадь, глядя на озлобленную, стучащую клюкой бабку.

Обессилел от смеха, крышку уронил с судка. Крышка — на панели. Павлик — у стены.

В белом костюме, в белом колпаке, розовощекий, светлозубый — веселый рекламный поварок.

Бодрым эхом — хохот парней у ограды.

Баламут утверждал, что Павлик ничего не понимает.

— С гулькин нос у него понятия нет.

Павлик действительно не понимал иногда такое, что понял бы ребенок.

Шутки, остроты, анекдоты принимал или за чистую монету, или как «заливание» — обман.

Но главное — не понимал страха и боли.

Бывали с ним случаи, удостоверяющие, что он не знал, что такое боль.

Например, из озорства ходил на Пряжку, на Рижский проспект, в Семеновский полк — лез прямо в зубы «неприятелю».

Придет к пряжинцам.

— Здорово, трепачи!

Те во все глаза:

— Павлушка? Покровский? Бей его!

И — понесут.

В участках всегда волынился. Или околоточного дежурного облает, в лицо плюнет.

Бьют нещадно, как людей нельзя бить — бьют.

Однажды пристав остановил его на улице. Утром, в воскресенье. К обедне звонят, а парень — на всю площадь: «Любила меня мать, обожала…»

Безобразие! Пристав его — за рукав:

— Чего горланишь, хулиган?

А с приставом — жена беременная.

Павлик ее — ногой в живот.