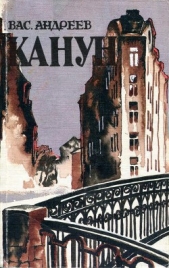

Канун

Канун читать книгу онлайн

Творчество талантливого прозаика Василия Михайловича Андреева (1889—1941), популярного в 20—30-е годы, сегодня оказалось незаслуженно забытым. Произведения Андреева, посвященные жизни городских низов дооктябрьских и первых послереволюционных лет, отражающие события революции и гражданской войны, — свидетельство многообразия поисков советской литературы в процессе ее становления.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Скидывая с плеч пиджак, оставшись в одной розовой с синим поясом рубахе, нарядный мальчуган закричал нестерпимо звонким, как разбиваемые вдребезги стекла, голосом:

— Пок-ро-о-в! Выхо-ди-и-и! Пряж-ка приш-ла-а-а-а!

Билось в ушах от невыносимого крика, даже обругался Васька, а Самсончик — так же, как розовый, — стеклом дребезжа:

— Поне-ес! Пряж-ка! По-не-е-с!

Выбежал, выставив полусогнутую левую руку и на отлете — правую.

Ждал.

Розовый, бросив на мостовую пиджак и фуражку, кинулся на Самсончика, наклонив в светлых бараньих кудряшках голову.

Схлестнулись. Отскочили.

Словно два волчка, полосатый и розовый, завертелись: один — на бронзово-золотистых, другой — на черно-блещущих ногах.

В коротком взмахе стремительно взлетали руки, хлопали, отбивали одна другую, выстрелами влеплялись в полосатое и розовое тела.

Пловец, шагу не могущий сделать, дрожащий от неописуемо радостного волнения, забравший в рот ворот рубахи, смотрел на еще не виданное по красоте единоборство.

Сжимались непроизвольно кулаки, топтались нетерпеливо ноги, до боли напрягаясь в икрах, и теребился, как удила, скрипящий на зубах ворот рубахи.

А когда розовый клубок отлетел, в розовую развернувшись полосу, всклубивши пыль мостовой, а полосатый Самсончик, выжидая, с рукой на отлете, с грудью, крутой поднявшейся ступенью, — крепко стоял, будто врос в площадь стройными смуглыми ногами, — Пловец, вскрикнув торжествующе: «Понес!» — бросился на двух пряжинских плашкетов, так же, как он минуту назад, нетерпеливо топтавшихся. Увидел на мгновение спокойные, детские на чистом лице глаза и другие — острые, на рябом широконосом лице; потом ощутил тупую боль под горлом, пропали четыре глаза и два лица, а ноги сами скользнули вперед; боль в спине и затылке.

«Сшибли, черти!» — быстро подумалось, а в ушах хлестнуло:

— Пловец! Не качай!

Вскочил. Подбегали Самсончик и нарядный кудряш.

И снова десять рук, проворных и метких, замелькали; десять ног, упругих и быстрых, заклубили пыль площадную.

Но сзади и впереди, почти одновременно, свистки. И почти одновременно зазвенели нестерпимо резко розовый и Самсончик:

— Конча-а-а-ай!

— Пловец, хряй сюда! — отбегая в сторону, крикнул Самсончик.

— Куда? — догнал его Васька.

— Сейчас начнут…

Самсончик дышал порывисто, сплевывал закипавшую в уголках ярких губ белую слюну, вздрагивали ноздри и огоньки в цыганских глазах.

По площади — быстро-быстро — две цепи, одна навстречу другой.

Впереди покрошей — Христос-Гришка, невзрачный, сутулый, близоруко вглядывающийся, качающийся при ходьбе, как и все, а во главе Пряжки — высокий, с шапкою золотистых кудрей, парень.

— Ихний атаман, Шурка-Казак, братишка Баранчика, того, с которым я сейчас хлестался, понял? — скороговоркою горячо задышал Самсончик и тут же в нескольких словах рассказал, как Гришка Казаку нос сломал.

— Один раз Гришка Казаку по сопатке ка-ак даст! Нос — хрясть и посичас на боку.

И добавил веско, будто точку ставя:

— Мо-о-лодчик!

Первыми схлестнулись атаманы.

Звонкие, по всей площади, удары.

Отскочили. Переменились местами, как петухи. Разошлись, покачивая раздвинутыми руками.

«Будто плывут», — подумал Пловец.

Казак упал.

— Ловко! — радостно крикнул, обжигая Ваське ухо, Самсончик. — Ай да Христос! Видел, Пловец, а?

— Мо-о-лодчик, Гришка, — добавил, точку поставил.

Потом — глухой гул, свист; обе партии, сблизившись, стенку образовав каждая, двинулись.

Сошлись. Перемешались. Замелькали руки. Гулко зазвучали удары. И вместе с ударами — свистящими хлыстами по воздуху — бранные слова. С каждым мгновением бойцы оживлялись.

Руки — бесчисленные мельничные крылья.

Брань — все резче, но короче ударяла по воздуху.

Падали. Вскакивали. Падали.

Туманом — пыль над площадью.

Васька дрожал, топтался, перебегал с места на место, подпрыгивал, как от уколов.

И теребил зубами ворот, уже порванный и измокший от слюны.

Самсончик томился тоже: огнем горели смуглые щеки, свечками — глаза. На жарких губах высыхала пена.

Приседал к земле, вцепляясь темными крепкими пальцами в булыжины.

Как раскаленное железо рукою часто, порывисто хватал Ваську и обжигал:

— Гришка-то! Гришка! Толково бьет! А-а!

Васька, академик по драке, оценивал «работу» атамана добросовестно: угадывал каждое движение, предусматривал результаты. Одобрял меткие удары и досадовал на промахи.

А Гришка, вошедший в раж, разлохматив волосы, в щелки сощурив близорукие глаза и оскалив крупные лошадиные зубы, бил метко, привычно, и каждый почти раз от стремительного удара его костлявого кулака полосой или пятном ложился знак удара на лицах, неосторожно под него подвернувшихся.

Вдруг двое налетели на Гришку.

И тотчас же один отскочил, а другой как-то странно сел на землю и медленно согнулся в боку.

Кто-то что-то крикнул. Сразу прекратилось побоище.

Опять крик:

— Запятнал!

А над ухом Васьки обжигало:

— Гришка… Фарватера-Федьку… перо-ом.

Васька вздрогнул от этого шепота и взглянул на товарища.

Ослепительно горели черные глаза, раздувались ноздри, а в углах губ, лоснящихся алостью, белая вскипала слюна…

Фарватера вынесли на руках из круга.

Трель фараонова свистка близко где-то настойчиво и беспокойно сверлила воздух.

Гришка-Христос, покровский атаман, убивший пряжинского бойца Фарватера «мореным», то есть отравленным, ножом, был парень что надо.

Своих товарищей любил, как Христос учеников.

Часто говорил, правда, полушутя:

— Стервецы, ведь я вас, как Христос, люблю. Христос я для вас или нет, суки вы паршивые?

Даже как у Иисуса Иоанн был любимейшим, так у Гришки — Павлик, поварок из греческой кухмистерской с Садовой.

Гришка любил Павлика за молодость и необычайную смелость.

Павлик действительно был смел.

Прямо не умел бояться. Не понимал боязни.

Гришка о нем говорил так (философствовать, как и Христос, он любил):

— Есть люди всякие, каких чудаков бабы не родят. Я вот музыки не понимаю. Один черт для меня, что пианино, что трензель или барабан. Шум, и больше ничего. А скрипку терпеть не могу. Пищит, скулит, точно нищего через Урал тянет. А вот Павлик страха не понимает. Как вот я — музыки. Верно, Павлик, не понимаешь?

Павлик смеется весело, по-детски. И по-детски смотрит глуповатыми, красивыми, как у куклы, глазами:

— Как не понимаю? Что я — чума, что ли? Я знаю: страшно. А только не знаю, как это страшно-то бывает.

— Погоди! — перебивает Гришка. — Идешь ты, скажем, с Лизкой со своей на Митрофаниевском кладбище.

— Никогда мы с ней там не гуляем. Скучно, да и воняет.

— Дурак! Это мы предположим. Понял?

— Ну ладно, понял.

— Ни черта ты не понял… Значит, идешь. Теперь, вдруг из могилы — мертвец. Паршивый такой, почти сгнил.

— Стой! Как же он может?..

— Э! Не перебивай… Это так, вроде сказки. Ну, вылез это… «Ты чего, мол, шкет, со шкицею треплешься, мне, мертвецу, спать не даешь?» Понял? Это мертвец тебя спрашивает.

Павлик смотрит на Гришку непонимающими глазами и начинает вполголоса:

— До-ля-фа!.. Ты не ври…

Гришка безнадежно машет рукой.

Парни смеются.

Павлик не понимает страха, а потому обнаруживание у людей страха, боязни интересует и забавляет его. Особенно если люди боятся пустяков: крыс, пауков, тараканов, щекотки.

Павлик, так же как и ничего, не боится и щекотки, и люди, боящиеся ее, для него необыкновенно смешны и забавны, даже необычайны, как какие-нибудь редкие существа.

Это заставляет его чуть не ежедневно щекотать одного из покрошей, Кольку-Бульонного.

Бульонный — из «чистых», сын вдовы-чиновницы, самый слабый из парней.

Даже малолетний Самсончик с ним справляется.

По будням, в послеобеденные часы, прямо из кухмистерской или после разноса обедов на квартиры, с пустыми судками, Павлик наведывается к Покрову.