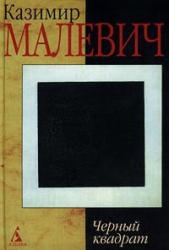

Черный квадрат

Черный квадрат читать книгу онлайн

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

И не Иванову бы, так и оставшемуся в душе безусым лейтенантиком, не то наивным до смешного, не то просто кроликом, насмерть завороженным немигающим взглядом удава,- не ему же, который к тому же только что, получаса не прошло, наложил от потного страха полные штаны в кабинете Логвинова, вываливать всего себя, со всеми потрохами? И - зачем? С какой стати?..

Нет, он не врал ни Иванову, ни себе самому насчет своей веры в правильность и справедливость того, что он делал в те давние времена, - вера была, и он никогда не ставил под сомнение то, чем жил и чему служил, это ему и в голову не могло прийти,- и в этом-то и была, как он сейчас понимал, главная его беда, главная глупость, которая потяжелее и непростительнее греха: он-то свято верил, да то, во что он верил, обернулось на поверку замешанной на страхе ложью, и он не видел, не понимал, не задумывался над этим только потому, что не смел, не позволял себе задуматься и увидеть. Ложь и страх. И главное - то был не его личный, отдельный, им самим выношенный и открытый для себя смысл жизни, а - стадный, всеобщий, один на всех и по одному этому ложный смысл, а значит - и ложная вера, как бы освобождавшая его от личной ответственности за то, во что он верит и что делает именем этой веры. Стадо, и в нем ты либо безгласная овца, приговоренная к бойне, либо баран с колокольчиком на шее, натасканный на то, чтобы вести на заклание стадо. И разница невелика: баран тоже не по своему разумению, не по своей воле ведет овец на бойню, не он сделал этот выбор, а его поставили впереди стада те, кто натаскал его на эту работу. И рано или поздно не миновать ему подставить горло под тот же нож. Либо - вот как он сейчас - с опозданием в целую, прожитую во лжи и слепоте жизнь прозреть, понять, оторопеть и ужаснуться и не мочь ничего ни изменить в этой своей прошлой жизни, ни забыть ее, ни начать новую с чистого листа: поздно.

И еще мучило его и не давало покоя то, что Иванов, к которому неведомо почему некогда привязался неприкаянной, ноющей от одиночества душою, оказался совсем не таким, каким он себе его представлял, что и в Иванове он тогда, на бульваре, обнаружил ту же слепую, покорную стадность, имя которой - страх.

Страх, страх, страх, на одном страхе все в этой забитой, забытой Богом стране и держится: страх, страх и страх.

Вот почему не надо было, бессмысленно было говорить Иванову то, что он ему сказал, потому что, знал Анциферов, что бы он ему ни сказал, страх в нем сидит сильнее всех доводов и упреков, и он не сомневался, что Иванову никуда не деться и что он, пусть и презирая самого себя, напишет то, чего от него ждут.

Но он чувствовал к Иванову не презрение, а одну жалость и свою барана-вожака - вину.

И еще пришел Анциферов к выводу, что если уж Иванову его не понять, то где уж понять и простить его внуку, который наверняка ушел от него еще на одну вечность дальше. Не надо ему искать внука, тешить себя иллюзией, что внук выслушает его, услышит и если и не простит, так хоть поймет. Не будет этого, потому что не может быть никогда...

Вот тогда-то он и решил окончательно уйти на пенсию и, как бы принимая на себя добровольно епитимью, доживать свои дни именно в доме ветеранов партии, то есть вернуться навечно в стадо, в котором он и прожил всю жизнь и которому служил верой и правдой: в стадо не ведомых на бойню овец, а - вожаков-баранов, еще более овец ничего иного, как заклания, не заслуживаю-щих.

Да и не откупиться ему от своей печали двусмысленной усмешкой: там, в Переделкине, от дома ветеранов до партийного коммунального кладбища, похожего именно что на окаменевшее стадо, все еще источающее трупный запах бойни, рукой подать, ни тебе забот, ни хлопот, похоронят в лучшем виде, согласно одним на всех правилам и ритуалу.

18

Чем невыносимее и тягостнее становилась жизнь в семье, чем неразрешимее представлялось Рэму Викторовичу будущее его отношений с Ольгой, тем настойчивее его тянуло в мастерскую Нечаева, в шум и бестолочь ежевечерних, изрядно подогреваемых водкой посиделок с молодыми художниками, не обремененными, казалось, никакими заботами, кроме интересов их ремесла и бесконечных споров о новом искусстве, для которых мастерская состоявшегося, вопреки неприятию со стороны всесильной державности, крепко стоящего на ногах мэтра была чем-то вроде дискуссионного клуба, не говоря уж - места, где можно было наесться и напиться "на халяву".

Эти все более частые посещения мастерской стали для Рэма Викторовича чем-то вроде того, чем еще недавно были для него дом в Хохловском переулке и золотой круг света настольной лампы в кабинете покойного тестя, ограждавший его от враждебного, насупленного, чреватого вечной тревогой мира за пределами этого круга. Тут, в мастерской, в бесконечных спорах, где все перебивали друг друга и никто никого не слушал и не слышал, а внешний мир, казалось, никак не волен был над их надеждами на будущую несомненную и скорую славу, Рэм Викторович забывался, стряхивал с себя неразрешимые вопросы и сложности этого внешнего мира и мог хотя бы на время не думать об Ирине, об Ольге, о том, как с неизбежностью снежной лавины надвигается на него крах всего, что у него есть, чего он добился единственно собственными силами и трудами, к чему так стремился смолоду и что оказалось таким непрочным и зыбким.

И еще - подспудно, подсознательно, не отдавая себе в том отчета, как бы замаливая грех своего недавнего отступничества, он с удвоенной убежденностью и вполне, как он уверял себя, искренней страстью вступался за самых радикальных воителей нового искусства, писал и говорил в их защиту всякий раз, как представлялся случай. И более всего бывал собою доволен, когда в официозной печати читал отповеди на свою слишком крайнюю позицию - это тоже ему казалось некой искупительной платой за постыдную историю с Пастернаком. Хотя при этом в глубине души, покопайся он в ней, все еще жило воспоминание о "Черном квадрате" и вместе с ним - смутные сомнения в том, что абстрактные, беспредметные, зачастую и откровенно рассчитанные только на эпатаж опусы его подопечных действительно ему нравятся или хотя бы понятны; но это было нечто вроде вериг, которые он сам на себя навесил, чтобы искупить грех.