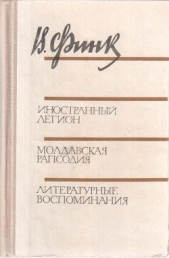

Иностранный легион. Молдавская рапсодия. Литературные воспоминания

Иностранный легион. Молдавская рапсодия. Литературные воспоминания читать книгу онлайн

В повести "Иностранный легион" один из старейших советских писателей Виктор Финк рассказывает о событиях первой мировой войны, в которой он участвовал, находясь в рядах Иностранного легиона. Образы его боевых товарищей, эпизоды сражений, быт солдат - все это описано автором с глубоким пониманием сложной военной обстановки тех лет. Повесть проникнута чувством пролетарской солидарности трудящихся всего мира. "Молдавская рапсодия" - это страница детства и юности лирического героя, украинская дореволюционная деревня, Молдавия и затем, уже после Октябрьской революции, - Бессарабия. Главные герои этой повести - революционные деятели, вышедшие из народных масс, люди с интересными и значительными судьбами, яркими характерами. Большой интерес представляют для читателя и "Литературные воспоминания". Живо и правдиво рисует В.Финк портреты многих писателей, с которыми был хорошо знаком. В их числе В.Арсеньев, А.Макаренко, Поль Вайян-Кутюрье, Жан-Ришар Блок, Фридрих Вольф

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Целые сутки просидели они тогда рядом, на полу, держась за руки. Так же сидели они и в телеге, когда Ионеску вез их в Сороки, в сигуранцу. Общность тяжелой судьбы как бы отделяла их от остального мира, но она же и сближала их, делала нужней друг другу, дороже и любимей.

Свобода предстала перед ними внезапно, залитая неизъяснимо ярким и веселым летним светом. Казалось, никто не мог препятствовать им двигаться по солнечному простору к мечтам и счастью.

Но именно на этом-то солнечном просторе они едва и не потеряли друг друга.

Конечно, они встречались, и даже по нескольку раз в день. Катя была секретарем сельсовета, Мишу избрали секретарем комсомольской организации. Сельсовет и

райком комсомола помещались в одном доме, в смежных комнатах. Так что, разумеется, они виделись по нескольку раз в день, но всегда на людях, всегда в водовороте, всегда занятые делами, захваченные новизной этих дел, стремительностью их движения. Каждому казалось невозможным заговорить о своем, о том, что так рвалось из сердца. Каждому казалось, что его нежное чувство было нужно другому только в беде, в несчастье, как убежище сердца в том страшном, что на них надвигалось, и что это чувство, быть может, совсем и не нужно в новой жизни. Каждый так думал о другом, каждому казалось, что другой избегает его, каждому казалось, что лучшие минуты жизни были те, когда они сидели рядом, на полу, в арестном помещении.

«Почему он больше не говорит о том?» — с тревогой думала Катя.

А Миша Гудзенко проклинал свою робость.

«Чего же ты молчишь?» — сотни раз повторял он самому себе.

Но как вдруг заговорить о любви? Как вдруг сказать Кате, что она и его любовь к ней — самое прекрасное среди всей красоты жизни?

Как-то в воскресенье Катя сидела дома одна. В сенях скрипнула дверь, затем раздался глухой удар, точно упал тяжелый, но мягкий предмет, и вошел Миша.

Странно, он снова показался Кате тем самым «гайдуком», каким она знавала его когда-то. В глазах у него опять прыгали дорогие, милые, любимые чертики.

Катя даже испугалась. Уж не выпил ли он? Этого никогда не бывало. Но мало ли случается в жизни такого, чего раньше никогда не бывало? И этот стук в сенях... Уж не упал ли он там спьяна?

— Михай!—строго спросила Катя. — Ты трезвый?

— Та щоб дуже, то ни! Бо я, хочь и не пил ничего, але тим часом трохи пьяный, — ответил Миша, а черти баловались у него в глазах и орали во всю свою чертовскую глотку, что Мишка, хотя он, быть может, и не пил ничего, а все-таки несомненно пьян и не «трохи», а «дуже».

Катя сидела у окна, склонившись над шитьем. Иголка ловко и быстро ходила в ее маленьких, но крепких

пальцах. Был конец дня, и Катя немного щурила глаза, напрягая зрение. Во всей ее фигуре и в этих прищуренных глазах, почти совсем закрытых бахромой ресниц, и в ее шелковистых волосах, падавших на лоб и выбивавшихся из-за небольших розовых ушей, было нечто такое невиданно прекрасное, дорогое и близкое, что секретарь комсомольской организации утратил дар речи.

Молчала и Катя.

Но она в конце концов заговорила первой.

— Когда до войска идете? — негромко спросила она.

Голос у нее был сдавленный, не свой. Но этого

Миша не заметил. Его рассмешило, что Катя обратилась к нему на «вы», как бы желая еще больше увеличить расстояние, которое невесть как возникло между ними. Это так его рассмешило, что, не отвечая на вопрос, он сам спросил:

— Катю! А ты знаешь, що я тебе принес? Ось, нехай я лусну, не угадаешь!

— А кто ж тебя, козаче, знае? — уже отказываясь от «вы» и даже шутливо спросила Катя. — Може, яку бумагу ты принис на подпись?

— Бумагу? — изумился Миша, забывший, что имеет дело с секретарем сельсовета. — Бумагу? А птицу не хочешь?

— Яку птицу?

И тут Миша бросился в сени и притащил туго набитый мешок.

— А ну! — каким-то неожиданно ликующим голосом воскликнул он. — А ну! Кыш! Кыш, птицы! Кыш!

Из мешка вывалился Катин ковер. Краски заиграли на нем, подожженные последними лучами заходящего солнца, и в хату влетели волшебные птицы.

Катя схватилась за сердце.

— Шукал я его по всему селу, — сказал Миша,— а его Хрячиха украла!

Ресницы забились у Кати, как пойманные мотыльки, и покраснели глаза. Она вспомнила, как Мазура доказывал ей, что самый красивый ковер все равно не сможет украсить ее жизнь.

Забудет ли она этот день?

Как улыбалось солнце! Как были напоены ароматом цветущих яблонь все улицы! Она слышала этот аромат, даже оскорбленная и обманутая Мазурой. Все праздновало весну, пору надежд, и только она одна отрывала от сердца вместе со своим приданым свои девичьи мечты о счастье.

Катя вспомнила, клк плакала в тот день она, как плакала ее мама.

Но, взглянув на Мишу, она внезапно увидела то же выражение, те же глаза, какие были у него в страшный и счастливый миг в арестном помещении, когда он назвал ее своим сердцем.

Катя вся засветилась волшебным светом. Она отложила шитье. Миша осторожно взял ее руку, свободно лежавшую на подоконнике. Рука ответила теплым пожатием.

Больше они не разлучались.

Осенью, когда в городе открылись курсы трактористов, оба уехали учиться, и весной оба пахали на тракторах.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

Новая жизнь действительно пришла, но утвердиться она не успела: Молдавия сделалась местом ожесточенных боев с первых же дней мировой войны и на целых три года снова попала под гнет оккупантов.

Кое-что о том, как жил и боролся молдавский народ в эти трудные годы, можно узнать из дневника Дмитрия Георгиевича Сурду, и я приведу здесь без изменений выдержки из этого горького и правдивого документа.

ДНЕВНИК Д. Г. СУРДУ

Октябрь 1941

Я все плачу и плачу по ночам и не могу сказать никому, как мне тяжело! Я решил завести дневник, чтобы записывать все мои горькие мыели, все, что лежит у меня на сердце.

Огонь горит теперь по всей Бессарабии. Всюду стоит стон и плач. Солдаты грабят и порют шомполами, жандармы вешают и убивают.

Везде расклеен приказ маршала Антонёску:

«Малейшее сопротивление со стороны населения нужно карать расстрелом. Всякий опасный гражданин, который высказывается против нас, должен быть истреблен».

Что же это произошло с нами? Почему только один год знал я настоящую жизнь, а потом вернулось все старое? Теперь оно кажется мне еще более тяжелым и гнусным, чем раньше.

Дело было так.

Семнадцатого июня у нас закончились экзамены. А восемнадцатого, в среду, я уже был дома. В Петреш-тах шли приготовления к празднованию годовщины Освобождения. В бывшем парке Дидрихса должно было состояться большое гулянье.

Оно не состоялось. В воскресенье двадцать второго июня рано утром на Петрешты упала бомба. Жертв не было. Но счастливая жизнь наша кончилась. Она продолжалась один только год. Да и то неполный: неделю не дотянули до года.

С утра люди еще не знали, что именно произошло. Не догадывались. Даже когда днем стало известно, что началась война, и тогда не все поняли. Скорей всего, не хотели верить, что свалилось такое^горе.

Поняли и поверили поздней. Когда кулаки стали улыбаться. Когда они стали ходить веселые, гордые, когда они стали подшучивать над нами. Один сказал мне:

— Ну что? Радовались вы, голота поганая? Скоро придут румыны и немцы, тогда посмотрим, что еще с тобой будет. Ты студент?

Он надвинулся на меня, глаза вот-вот выскочат— такой он был злой. Он не говорил, а рычал:

— Студент?! Отвечай! Ты студент? Образованный? Ничего, погоди, мы тебе еще покажем образованность!

Я дал ему по морде и убежал.

Потом я долго думал, да и сейчас нередко думаю, как же это так случилось, что я решился дать ему по морде? Он против меня — слон, а я дал ему так, что у него зубы хрустнули. Как же это случилось? И вот я думаю, что это хороший знак. Этот подлец сразу раскрыл мне, что это за война, для чего она ведется. Для того, чтобы Фока Мазура вернулся в Петрешты. И он, и