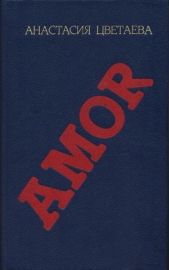

AMOR

AMOR читать книгу онлайн

Роман "Amor" — о судьбах людей, проведших многие годы в лагерях и ссылке, о том, что и в бесчеловечных условиях люди сохраняли чувство собственного достоинства, доброту.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Хозяин, пожилой грек, встал ей навстречу. Белый китель, черные усы. Он только хотел усадить её, когда ему пришлось обернуться к другой двери: в комнату выходил юноша, скорее, казалось, мальчик, лет семнадцати, щегольски одетый, со СТЭКОМ.

— Верхом? — бросились к окнам — коня нет!

— Я пешком. А стэк — по привычке… В город приехал поездом. А вчера скачу по степи, далеко за Ислам Тереком, а мне вслед: "Мальчик! Мальчик! Чья лошадь‑то?" — "Лошадь? Моя!" — "Ну, а ты чей?" — "Я? — Свой!" А вслед — свист, крики…

Рассказав свою озорную реплику, он откидывает рукой светлую и густую прядь.

— Что‑то устал сегодня!.. — И садится на ручку кресла.

Ника смотрит тоже устало, с любованьем старшего, чуждым на эту юность и пыл, на тягу — к авантюре, должно быть… На рисовку! Как это далеко позади! Мальчик ничего не знает о мире! Узенькое лицо, профиль — с медали. Полоски воротничка и манжет… Кто так смотрит за ним, что он так элегантен и четок? Избалован, наверное. О, какая тоска, как все везде чуждо!

Гость вскоре уходит, почтительно поцеловав ей руку. И сразу — костёр голосов.

— Первоклассный наездник! Тысячный жеребец! Объезжает любую самую дикую лошадь… знают во всей округе!

— Кумир семьи! Образован! По–французски… Жил в Париже с отцом…

— А я слыхал — превосходный художник! Да, да — у Машкова учился.

— Мать–революционерка, сидела в какой‑то крепости… Шлиссельбург? Или в Петропавловской, в молодости — вот и передала сыну дух, мятежный…

Вздохнув, Ника пила чай. Как все это было ненужно, этот спор, наблюдения… Её легонечко тряс озноб. Сейчас она спросит, нет ли чего‑нибудь о работе, — и пойдет к себе, назад вдоль шумящего моря, в свой угол, в свою тоску.

В те дни Нику нашел старый приятель молодости, художник. Он знает об её утратах, но ничего не говорит о них. Зовёт её идти через город — чудные краски заката! Вам, как художнице…

Ника весь день возилась с хозяйством — просеивала крупу для ещё нездорового сына, покупала на дальнем базаре цыпленка, варила еду, раскатала — в запас — лапши… Одна она бы никуда не пошла. С человеком — можно. Людвиг (поляк) — хороший пейзажист, его горные и морские этюды… Вздох!

Узкие улочки цыганской слободки, феерия заката над морем. Здание на холме, с колонками — как маленький Парфенон. Это, может, Афины? Так — не людьми, а природой, искусством — подкрадывается жизнь…

Чужой дом. Вечерний уют. Звон гитары, люди. Толк о войне. Какой‑то молодой человек — кокаинист, говорят, — потерял семью, отрезало. Импровизирует на рояле. Реликвия города, бывшая уже красавица, — слушает, Ника глядит одним глазком, слушает одним ухом. Но во внимании к ней друзей начинает звучать ритм жизни. Хотя мелодии нет и не может быть. Среди гостей тот мальчик. Он слышал, она художница, он — тоже, немного… Почтителен и галантен, владеет талантом речи, так понимает кузминские Александрийские песни, много знает Блока — наизусть. Остроумен. Но замедленно–тих в беседе, и какая‑то в нем, озорном в первый раз, — печаль… Повадка неуловимой шутливости и иронии. Что же он такое — пережил? Но какой ещё в людях есть, в их неподрезанных крыльях, — ум, вкус! А в ней — одна пустота. Удержанный вой, волчий.

…А в этом мальчике — странная смесь светского лоска, мальчишеского задора — с какой‑то большой… усталостью. Удержанный вздох. Глаза умны, очень. Цвет — синий. Над губами (они чуть сухи — или это от следа операции?) извилистый шрам.

На гитаре кто‑то берет аккорды, стареющая красавица подпевает: "Васильки — глаза твои…" Спор о правде данной эпохи. Кто‑то плетет мысль — неясно. Ника встаёт на защиту мысли, несколько четких слов. Почтительная похвала мальчика. Незаметно началась беседа. Ничего не сказано, собственно (оба собеседника, каждый по–своему, избегают рассказа о себе), но вскоре она понимает, что и он не верит в то, во что верят так многие, — религия! — и во что не верит она. Но пути их, должно быть, разные. Ника уже ничего не ждёт потому, что не хочет, даже отталкивает (но ведь об этом сказать невозможно, никто её жизнь не знает).

А мальчик из жизни, чем‑то ему не нравящейся, рвется — на фронт… "

Когда двумя часами позже они и ещё несколько человек выходят на улицу в ночь, Ника с удивлением ощущает, что эта странная словесная полудружба что‑то на ладони — весит: человек вполне непонятен, включая даже и возраст, но он ловит мысль на лету, находит именно то, нужное слово. Но — но — сборы в кавалерию явно по личным причинам, а стэк, конь, дрессировка коней, чуждая воля к жизни — все это так ненужно ей, такое чужое, что не хочется даже взглянуть…

Проходит неделя, идёт вторая. Странный образ уже начинает гаснуть, когда вновь, зайдя с Людвигом, она встречает его. Встретились — "как друзья". Она с сыном. Он внимателен к ребенку. Сережа, чувствуя не наигранность внимания, откликается на нее, но не материнским стилем, а стилем отца. Сережа вундеркиндовыми сентенциями — скорее замечаниями, чем вопросами, — возбудил интерес "мальчика" (как в мыслях называет Ника странного своего — друга?).

Беспощаден ритм жизни. Она прислушивается к себе. Да, чуть теплее вздохнулось… Бороться? С чем? С дыханием? Но ведь она — жива…

Задумчива беседа двоих, идущих под крутой уклон горы, держа за руки — по руке — глядящего на луну ребенка. Шум взлетающих волн. Крик птиц в молодых тополях, пирамидальных, приморские дома караимов — фантастика архитектуры, каскады веток, живой каталог ботанического сада, субтропики, блестит темной мглой стекол ночь.

— Мама! — говорит ребенок, оторвавшись в ужасе и восторге от неба. — А что там — пустота без конца, вы — понимаете?

— У вас замечательный сын… сколько лет?

— Скоро пять. Уже пять — много! У него отец замечательный (тоном, должно быть, того же восторга, горького, как ребенок — о небе).

— Это ваш первый муж? Жив?

— Да… — неуверенно, надо ли — и как об этом — продолжить… И, сыну: — Нет, Сережа, этого не понимает никто.

Но он спешит на выручку (у человека лисье чутье, как у вас, Мориц).

— Я о вашей судьбе слыхал.

Так хорошо сказано. Не понадобится профанация рассказа. Как верно в этой спартанской данности сказал человек:

— Вы разрешите мне когда‑нибудь навестить вас на вашей горке?

— Приходите. Буду рада.

И вот он у нее в гостях. (Ему совсем не так мало лет, как кажется, он ей ровесник.) Андрей Павлович знает французскую литературу, жил во Франции, любит французских импрессионистов, Гогена, Врубеля, ценит Петрова–Водкина. Его "Красный конь"… Она наблюдает в нем странное перемежение — разниц: все, связанное со страстью к верховой езде, к объезжанию диких коней (сюда идёт и его жокейская легкость, драгоценный этому спорту невысокий рост) — с пресыщенностью зрелых суждений (усталость?). Весь тон — об искусстве ли или о стихах, о живописи — являет такое мастерство, изысканность вкуса — от родителей? Но почему так просто, доверчиво рассказывает о своей семье? По мимолетным напоминаниям о них, особенно теплых об отце, на кого он, говорят, похож. Чувствуется, однако, что ни отец, ни мать не живут в мире его увлечений. Отец — вольтерьянец. Мать — ближе к политическим и революционным идеям, от Искусства — далека, хозяйства своего хуторского не любит, хозяйство ведёт, — Нике странно слышать, — он, её сын.

Прислонился плечом к распахнутой створке окна… Это что же, рассвет обвел очерк головы и плеч? Как на светлой эмали сейчас — профиль. Как коротка летняя ночь!

"Мальчик" уходит, чинно поцеловав руку, прося позволенья прийти ещё — будет сбор абрикосов и свежих грецких орехов у них в саду. Когда ей захочется, она, может быть, придет посмотреть на хутор? По–татарски — Бузулак, "Темный сад"…

Уходит. Сын стоит, с долгую минуту, слушая, как стихают его легкие шаги — полупрыжками по круто сходящей тропинке. Вспоминает. Такое же утро — уход человека — такой же взгляд вслед. Выходит из дому, бережно прикрыв дверь, и идёт одна (какое‑то зеркальное отражение смолкнувшего и исчезнувшего — невероятно!) по пустым рассветающим улицам — к морю. Она долго лежит, глядя на восходящее солнце, щуря и отводя глаза. Засыпает, — впервые, может быть, за месяцы, совершенно свинцовым сном. Просыпается сразу, точно кто‑то разбудил. Солнце высоко, жара, плечи и шея — горячие, пахнет водорослями и рыбой. Домой! Надо бы в лавку — (хлеба) — нет, нет! Спешит, будто гонят. Едва успевает войти — цокот копыт. Она видит, как из всех дворов — головы, тут лошади нет пути — не бывало: гарцуя, узкой тропинкой изогнутой к ней слободки — черный и мощный конь, на нем маленький стройный всадник. Останавливает у её калитки коня, спрыгивает; привычно и ловко — коня на привязь, входит во двор.