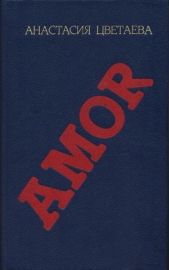

AMOR

AMOR читать книгу онлайн

Роман "Amor" — о судьбах людей, проведших многие годы в лагерях и ссылке, о том, что и в бесчеловечных условиях люди сохраняли чувство собственного достоинства, доброту.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Но почему вы считаете, — запальчиво отвечал Мориц, — что ваша моральная мерка приложима ко всем? — Он пожал плечами.

— Не надо, Мориц… — мягко отвела его протест Ника, — Мне обидно за вас! Что вы большое чувство испытали не к какой‑нибудь великой актрисе вроде Асты Нильсен или к какой‑нибудь мировой певице, к чему‑то неповторимому и трагическому, а к маленькой и даже не вполне доброкачественной женщине, которая, любя вас, заодно вас ловила — интриговала — что это все такое? В вашей жизни нет Клеопатры и нет Кармен, нет того, что равно — жизни! (в восприятии данного человека, пусть и ошибочном). В вашей жизни — одно священно: некое подобие Галатеи — это ваша жена. Не иди через вашу жизнь это чувство — я бы только огорчилась, слушая.

Её прерывал Мориц:

— Говорить на эту тему я не считаю нужным. Почему я должен был любить актрису, а не просто женщину? Неубедительно. Но я вспомнил один маленький факт, который, может быть, даст вам что‑то — в вашу писательскую лабораторию. Вы спросили меня, не был ли я влюблён в девочку, будучи ещё мальчиком. Я был свидетелем, в шесть лет, бурных выражений страстей такого мальчика к маленькой девочке, и я возненавидел подобные выражения. У моего троюродного брата в Риге на детском празднике я увидел, как один мальчик в какой‑то бешеной страсти (девочка была хороша как кукла) прокусил ей ухо. "Красная шапочка" заплаканная сидела на руках у матери с бинтом на ухе. И я негодовал, и мне было стыдно за нее: как она могла сидеть тут, при всех, после того, что случилось!

— Да, вот это — ключ к моему герою, Мориц, — сказала Ника, — это я забираю в поэму, спасибо! Это действительно реактив в одну из моих колб. Вся ваша любовная жизнь может стать прожектором, исходящим из этой вспышки вашего нет безыскусственной человеческой слабости. Из этого укушенного уха.

Его раздражал этот тон Ники: что‑то от пифии! Какой‑то треножник в комнате! И эта открытость её вечного "иду на "вы!". Она "разрешила" проблему — как разгрызают орех.

Но он не знал одного: что она это знала. Что сознательно шла на то, чтобы терять как женщина, выигрывая как писатель. Он не знал этого не по недостатку тонкости, а просто потому, что не знал вакхического момента в творческом процессе: той самой вспышки света, от которого вся дальнейшая жизнь Ники — де Сталь — Жорж Санд — Марии Башкирцевой была лишь распылением света. В этом стыке скрестившихся на мгновение двух прожекторов, двух противоположно направленных…

Ника кончала пересчитывать расценку, когда дверь широко распахнулась:

— Договор с Германией! О ненападении…

— Что–о-о…

— Вечно радио выключают! — кричал кто‑то. — Мешает считать!

Один за другим, крича от волнения, входили помпрораба, прораб, конторщики, десятники, Мориц, ещё кто‑то.

— Но это просто феноменально смело! — кричал Мориц, стараясь осилить крик. Его перебивали:

— Кто мог ждать этого? Договор с Германией о ненападении!

— Здорово! — кричал Виктор. — Кто теперь посмеет напасть на нас? Америка?

— Нет, кто мог ожидать такого?

"Они, наверное, правы, — подумала Ника, — а я вдруг испугалась чего‑то".

В поднявшемся шуме — Евгения Евгеньевича не было! Не с кем было перемолвиться словом…

ГЛАВА 18

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРЕЖЕ

Сегодня утром — отчего? — ей все вспоминалось, как сын её Сережа лет семи, в один жаркий час, в Судаке, в начинавшийся голод, пришел к ней с расширенными, чему‑то ужаснувшимися глазами. "Мама! Как это может быть?" — сказал он, остановись от бега, тяжело дыша. Она прервала его: "Что с тобой?" (и рукой — о лоб). Но он нетерпеливо отмахнулся. "Слушайте! Как это может быть? Б е с к о н е ч н о с т ь… Не было начала — и нет конца! Мама! Вы — понимаете?" Она чувствовала: ему, всем существом его, хотелось, чтобы она сказала: "Да, понимаю, и ты поймешь, потом, когда вырастешь". Его глаза молили об этом. Она никогда не могла лгать ему. Она ответила, что этого никто не может понять, что это… — и хотела прижать к себе и погладить родную головку, но он в каком‑то негодовании уклонился от ласки — и пошел от нее, не побежал, а пошел… Ей и сейчас было больно от этого его движения…

…Но бывали безысходные часы. Сына пришлось из‑за нужды отдать в школу физического воспитания, интернат. Там хорошо (нет, не то слово. Кто мог "хорошо кормить" в то время!) — там кормили. Дома же было нечего есть. На работе выдавали фунтики крупы, несколько пар селедок, спички, иногда — макароны. Хлеба кусок — как образочек. А мальчику надо было расти — и учиться. Разлука и слезы. Она ездила к сыну в редкие дни свиданий с корзиночкой "усиленного питания" (что удавалось купить на Смоленском рынке, а для этого брать на дом переписку, пачки библиотечных карточек, редко попадавшийся перевод). То, как гордец–мальчик повисал у нее на шее, ещё не успев взглянуть на гостинцы, тем опрокидывая её упреки в "отсутствии сердца", — было трудно и теперь помнить… То, как с криком ласточки он бросился — на каникулах, дома, к ней (давно уже, терпеливо, булавками — потому что гвоздиков не было — он приколачивал все отстававшие подошвы вконец изношенных полусапожек), — а она вошла без улыбки, строго, чтоб не расплакаться: "Одевайся! Идём покупать башмаки". (Покупать! Небывалое слово! Он не ослышался?) Этот ласточкин крик Сережи нельзя было вспоминать.

Раз, в гостях, мальчик не выдержал — попросил, чтоб подарили ему крошечную каменную обезьянку. Радостно подарили, но весь путь обратный она стыдила его, довела сына до слез. По пути оказалось, что он — потерял подарок! Новый взрыв материнского негодования: "Ты даже то не умеешь любить, ради чего унизился! Какой же ты растешь человек?!" А через две недели, в утро её просыпанья, в голодный день её рожденья (ей начинался тридцатый год, ему было одиннадцать), у её изголовья сидела припрятанная обезьянка, крошечная, каменная, и его ликованию не было конца! А за год до того, на этом же стуле, лежали кружком — двенадцать половинок яблок, потемневших и чуть кое–где уже подгнивших, от выдаваемых ему — по одному — в день… Берег — волновался — сберег…

Часть II

ИЗ ЖИЗНИ НИКИ. МЕЖДУ ГОРЕМ И СЧАСТЬЕМ

ГЛАВА 1

ГЛЕБ И МИРОНОВ

Ника посидела — более чем задумавшись над раскрытой тетрадью. Писать для Морица кусок своей жизни — чтобы быть понятой? Это падало тяжестью. Если бы это!.. Не это! А воскресить то, что с таким трудом когда‑то было преодолено собою, вызвать из того, что уже стало тенью — живое дыхание дней… Как устоит она перед этим? Не закачает ли её от всего этого, что прошло, — раз она это все родит в явь? Чем она защитится от людей, которые шагнут в её день из своей тени? Все пережить вновь?

— Я не переживу вторично, — сказал кто‑то в ней самонадеянно, трезво, — но его я заставлю пережить нечто большее… То, что ему жизнь не дала? А может быть, он сокровенное — скрыл? О чем же тогда — поэму?! Я напишу все это (сказала она, медленно, себе), чтобы разбудить в нем — душу. А если для этого мне надо вновь пострадать немного — пусть будет так! Начать — с юности. И как же назвать это? Может быть, так: "С первой настоящей любви". И — не растекаться по древу! Кратко она скажет о первом муже, о фантастике, романтике этой встречи, о мучениях дней, когда они перешли во враждебный мир секса, о том, как секс разбил романтику, угасил ту любовь. Схематично! Потому что не рассказать — человека. Плененность, трагизм индивидуальности неповторимой. Потому что не это — тема. Тема — тот огонь, который этот кремень из её камня — высек, с чем она осталась один на один — расставшись. Никогда не станет Морицу родным, как ей, её первый муж Глеб, драгоценными его светлые волосы, как ей таинствен синий пронзительный взгляд. Тысяча его неожиданных, ни на кого не похожих выходок, из гордыни и отрешенности зачерпнутых, — Мориц непременно перестанет быть слушателем — опрокинет, заспорит, огрубит осуждением, сомнет то, чего смять — нельзя. Значит, она должна огрубить, превратить в схему, закрыть дорогое на ключ — чтобы не спорить.