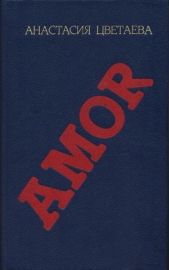

AMOR

AMOR читать книгу онлайн

Роман "Amor" — о судьбах людей, проведших многие годы в лагерях и ссылке, о том, что и в бесчеловечных условиях люди сохраняли чувство собственного достоинства, доброту.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

AMOR [1]

Роман

Посвящаю эту книгу Ольге Яковлевне Этчин

ОТ АВТОРА

Роман "Amor " насчитывает от рождения полвека. И пути, которыми ему пришлось идти, необычны настолько, что требуют о себе рассказа.

О главном герое была задумана поэма, но она медлила, претерпевая сомнения и затруднения, и, наконец, была заменена — романом, иначе говоря, "Amor" родился из поэмы. Он рос, разгораясь, как одинокий костёр в лесу, с конца 1939 года, быть может, и был вчерне кончен в первые дни войны, в 1941–м…

Он писался на Дальнем Востоке, в зоне, в часы отдыха, после десятичасового рабочего дня, на нестандартной бумаге, на маленьких листах, чернильным карандашом, так мелко, что прочесть его не смог бы никто, кроме автора, — и то по его близорукости.

Автор маленькими пачками передавал его на прочтение, и, прочтя очередные листы, её начальник по работе через вольнонаёмного пересылал, в письмах, в Москву, где он пролежал до дней освобождения автора, до 1947 года. Получая его (уже в Вологодской области, где работал сын) из рук родственницы, приехавшей из Москвы, автор с удивлением заметил, что в нем не хватает целой, отдельной части, которая была задумана позже, как вводная, тем помогая рукописи стать романом многоплановым. Возникла эта часть волею автора, чтобы — простой человеческой ароматностыо противостояла слишком отвлеченному, интеллектуальному стилю вещи. И вот этой части — не было. Но ларчик открылся просто: часть эта по недостатку бумаги была написана на папиросной, отделявшей листы чертежей, с которыми я имела дело. В те годы такая бумага, годящаяся для курения, была драгоценна: "ароматную" часть выкурили всю, без остатка.

Остальная рукопись (простая бумага) уцелела. С грустью осознал автор неудачу своего предприятия: без этой части "Amor" перестал быть романом, делаясь одноплановым. И автор переименовал его в "Руины романа". Было написано маленькое предисловие — о трудных годах для курильщиков, им в извинение, но казалось оно выдумкой, неудачным авторским изобретением, литературным трюком…

Усталость прожитого не в домашних условиях десятилетия помешала в 47— 48–м годах заняться романом — да и кому отдашь в перепечатку такое, кому доверишь? И пачка мелко исписанных карандашом листов, "Руины романа", — укромно ждала будущего. Оно не замедлило. Но тут отступление.

В ссылке ("навечно", но прожила там семь лет) я не писала, "Руин" не трогала, огород отнимал силы (об этих годах в моих "Сибирских рассказах"). С 1957–го начала "Воспоминания" (в 1959–м реабилитировалась). Растила двух внучек, учила их языкам. В 1968— 1969 годах переписала "Руины" на большие листы крупным почерком. Только в 1972–м, когда младшей внучке было пятнадцать, у меня выпало свободное время, и я раскрыла рукопись, которую не перечитывала с 1941–го. Я сказала себе "Перечти!". Перечитала и одобрила. Написала и вставила в "Руины романа" новые главы — вместо выкуренных. И вновь стал "Amor", и дожил до нынешних дней.

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Сумерки падали, медленно обволакивая стройку тою глубиной предвечерней синевы, о которой так точно сказал Байрон: the clear obscure ("светлый сумрак"? — по–русски).

Отложив рейсшину и ватман, высокий человек в спецовке встал. Его голубые глаза веселились. На часах было шесть.

— Как, "спуск флага"?! Евгений Евгеньевич, уже?

— Объявляю "спуск флага", — церемонно и патетично возгласил тот и широким движеньем длинной руки распахнул дверь из бюро в соседнее помещение… Мигнув, электричество погасло. Так в последние дни бывало часто — что‑то чинили на электростанции. Спорили, пить ли чай впотьмах или зажечь лампу, браня на чем свет — монтеров. Узнавали друг друга по голосам. Срочная работа на гидростанции Х–строя сегодня задлилась. Засветлевшие на фоне темных стен окна вспыхнули абрисом далёких белков, серебрящихся фоном весенней долины, тонущей в синих сумерках.

— Знаете, товарищи, что я услыхал сегодня? Как нас называют? — сказал тот же человек. — Нашу проектную группу? "Дворянское гнездо"… Здорово?

— Где, на вахте? — отвечала средних лет женщина. — Или в зоне?

— Ника, вы возвышаете уровень наших вахтёров! Неужели вы думаете, что они читали Тургенева?

— А вы знаете, Евгений Евгеньевич, где я — это довольно интересное совпадение — где я читала недавно это самое "Гнездо", притом — по–немецки? Ни за что не догадаетесь! В Бутырках! "Das Adelsnest". В чудесном переводе!

— Что вам, как специалисту!..

— Бросим о прошлом. Мое будущее, дай бог, чтоб было — арифмометр… — ибо не знаю прочности нашей группы. Сейчас придет Мориц с — опять срочной работой!

— Мориц — в Управлении, — отозвался у окна сидящий, наклоненный над рейсшиной молодой человек, — он занёс работу и ушел.

— Отлично, — сказала женщина, — я пока постараюсь докончить вчерашний перерасчет, — так устала вчера, могла ошибиться…

— По десять часов считая — очень просто… — Евгений Евгеньевич обернулся к той, которую назвал Никой. — Вы, по–моему, сможете отдохнуть за нашим уроком черчения, когда будет свет… — вы рисовали, это вам несколько родная область…

— Но нашему уроку помешает — срочная…

— Да,, к сожалению, помешает…

Лунный луч пересек комнату, чертежные столы. Была весна 1938 года. Евгений Евгеньевич сел на стул у чертежного стола. Горела свеча. Ника села рядом:

— Продолжим?

— Мы остановились на куклах, не так ли? Я очень любил играть в куклы…

Шаги по мосткам. Дверь распахнулась. Метнулись электрофонари в руках входящих людей. Зычный голос крикнул:

— Поверка! Встать! Тут пересчитаем!

При свете фонариков и свечей люди становились в ряд. Два вахтёра что‑то отмечали в своей записи, прикрепленной к дощечке. И уже выходили, кидая дверь и тени, скользящие по стеклам.

Евгений Евгеньевич снова раскрывает, как книгу, рассказ:

— Я очень любил играть в куклы! И больше всего меня прельщали не сами куклы, а аксессуары кукольного обихода. Мебель, посуда… У меня была крошечная лампа с матовым абажуром, молочно–белым, зажигавшимся, как игрушечная луна. И я, как Гулливер в стране лилипутов, жил среди этих драгоценных предметов рядом со скучной жизнью взрослых, скрывая от них им непонятный накал моей мальчишеской жизни, за которую они — узнай они её — стали бы, может быть, даже преследовать меня — за неестественное моему полу и возрасту времяпрепровождение. Эту микроскопическую лампу я любил, кажется, больше всех тех таинственных сокровищ, она была для меня не менее реальноволшебна, чем лампа Аладдина, о которой повествовалось в толстой книге.

Дверь снова с шумом распахнулась: на фоне слабо освещенной двери — в соседней комнате тоже горела свеча — стоял небольшой человек в короткой меховой шубке. Мальчишеское было в нем, в его позе — на чей‑нибудь материнский взгляд, и именно в том, как стоял, с таким независимым видом, исключающим даже тень интимного отношения к себе. Он снял шапку, голова оказалась — или так причудилось от стоявшей сзади свечи, обродящей её светом, — седой. Снял, повесил на вешалку шубу и вернулся неожиданно худым, элегантным человеком во френче, бриджах, гетрах. "Мориц!" — отозвалось в Нике.

И только тогда заметила, что перестала слушать Евгения Евгеньевича, — но тотчас же поняла, что рассказчик прекратил рассказ.

— Давно погасло электричество? — спросил вошедший громким низким голосом, чуть резковато, по–французски произнося "р". — Свет сейчас будет, я заходил! Виктор, — бросил он в глубину комнаты, — нам надо с тобой просмотреть твои чертежи! Раздел докончен? Медленно, медленно… Завтра — последний срок!