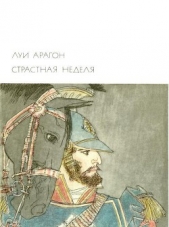

Страстная неделя

Страстная неделя читать книгу онлайн

Роман «Страстная неделя» появился на стендах книжных магазинов в 1958 году, когда Луи Арагону исполнился 61 год.

В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.

Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтёрами Саарбрюкена, забастовки шофёров такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.

Вступительная статья статья Т. Балашовой.

Примечания С. Шкунаева.

Иллюстрации М. Майофиса.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

И ничто не слушается. Ни руки, ни боль, ни тьма.

Что же это стонет, вертится, кружится? Такие мерные стоны.

Что они выражают — мысль или боль? Чередуются в них гнев и рыдание, возмущение и стыд. Дыхание надрывное, вот-вот разорвётся грудь. Шепчет что-то. Движет бровями. Вздрагивают померкшие огни. Затихает на секунду, и опять стонет. Опять мучается. Все ведь сломано. Угасает. Страшно дышит. Куда-то падает, катится, катится на дно океана, словно камень под днищем причаленного баркаса. Или баркас плохо пришвартовали, или якорь плохо принайтован. Гарпун раздирает живое мясо. Ай!

Ай! Больно! Мама, мама, мама…

— Сейчас нельзя его перевозить. Неизвестно ещё, возможно, у него повреждён череп.

Что это ещё за тарабарщина? Совершенно бессмысленная.

«Сейчас». Перевозить его сейчас… Что-то недвижимое, а все ещё дышит — хриплое судорожное дыхание, короткое и долгое, короткое и долгое: выдох короткий, вдох долгий… Слова тут ничего не изменят, и ничего не изменит этот странный вопрос: «Нет ли у вас двух дощечек? Надо шину на ногу наложить».

И опять сон. Снится, что привыкаешь к сумраку. Различаешь какое-то светлое пятно, и там что-то движется — как будто менее плотными стали бельма на глазах. Должно быть, тут есть крыша: дождь не льёт на нас. Только косые брызги доносит ветер, и тогда видно, как высокий камыш клонится к воде. Если бы это была хижина, вокруг были бы стены. Нет, это не хижина, только кровля. А вокруг нагромождено что-то чёрное, и от этого чёрного идёт едкий запах, удушливый запах. Так пахнут гниющие пыльные вещи. Где-то было так. Далеко. В памяти сохранилось.

Постой, в памяти? Странное слово, оно, верно, означает нечто подобное отражению луны в воде. Память? У меня ведь была память, так же как кисти рук, как две ноги. Куда же я девал память? Дитя моё, ты так когда-нибудь голову себе разобьёшь, иди-ка сюда, я поправлю тебе галстук… Постой, это ведь относится… к этому… ну, как его, как же это называется? К памя… к памя… к памяти. Дьяволы проклятые, мерзавцы, сволочи, голову камнями раздавили! Не бейте камнями, не бейте!

Все опять черно, ничего не видно, только кинжалами режут.

Камни называются памятью.

Сколько мучилась со мной мать, и школа, и конюх, обучавший меня верховой езде, — и все для того, чтобы я очутился вот тут, очутился тут и лежал бы, ничего не зная, ровно ничего, и все искал бы слова, как шарики, закатившиеся под кровать… голова, бедная моя голова! И ведь были румяные булки, сочные бифштексы с кровью, был бег наперегонки во дворе школы, смех, похожий на мой, книги, девушки, злые шутки, звон колоколов в поднебесье, и все это для того, чтобы мне очутиться здесь…

Было ещё… Что же это было? Был я, были другие — мужчины, женщины — и я… и все для того. чтобы мне очутиться здесь… и чтоб меня мучила слепая боль и несла меня куда-то, и были бы вот эти жестокие пытки, глухой крик, эта звериная тьма, эта страшная колыбельная… А-ах, больно! Нога! Нога! Оставьте мою ногу в покое, мерзавцы! Оставьте мою ногу в покое! Грызёт, жжёт, скребёт… Осторожнее, сломаете кость, сломаете! Мне страшно… Не могу больше… Не могу…

— Ну, вот так!.. Нога теперь будет неподвижна между двумя этими дощечками. Стяните хорошенько, господин поручик… крепче стяните. Не бойтесь, стяните узлом как следует…

Сражённое болью существо ещё раз падает навзничь. В пустоту, которая начинается в голове, на дне глазных яблок, и все расширяется. Он падает. Падает без конца, в бездонную пропасть. И в этом падении обретает память. Взгляд его обращается к его собственным, внутренним небесам.

Наконец-то, наконец доставили носилки. Два гренадера и Робер Дьёдонне с величайшей осторожностью подняли раненого, поддерживая его ногу в импровизированных лубках, положили на туго натянутую парусину, вытащили на носилках из шалаша Элуа Карона и понесли под тёплым мелким дождём, но Марк-Антуан не чувствовал его, не видел серой пелены туч, которые ветер гнал по небу, раскачивая верхушки голландских тополей, ещё не одевшихся листвой… «Прикройте его!» И Марк-Антуану, словно покойнику, натянули на лицо плащ.

Словно покойнику. Странно, что в мозг его, в этот замкнутый мир, ещё могут проникать какие-то мысли. Словно покойнику.

Ведь никто не сказал: «Словно покойнику». Может быть, подумали это, или сам Марк-Антуан подумал… И вдруг он почувствовал, что не хочет умирать. Напрасно он притворяется, будто не знает, что такое смерть. Он не хочет умирать. Я молод, я чувствую, как бьётся сердце в грудной клетке, где болят все кости. Я сильный.

Я хочу жить. Быть счастливым. Нельзя умирать в двадцать пять лет. в особенности таким людям, как я. Я не умру. Для меня ещё будет солнце, яркое солнце в небе, и солнце будет выпускать свои длинные золотые когти и вонзать их в зеленые луга, и луга пожелтеют. Длинные тени деревьев на лугу поутру, водоём с проточной водой; испуганно вспархивают голуби, затрепетав, захлопав крыльями; ещё так рано, я совсем один во дворе, слышно, как ржёт лошадь в конюшне. Голуби успокоились и вернулись, нахалы, посмотреть, нет ли поживы — хлеба или зёрен, ходят вперевалку, толстые, зобастые, головка маленькая, глаза с красным ободком, серые и сизые, белые; поклевывают в клумбе с гвоздикой-то тут, то там вытащат червяка… У меня ещё будут утра и вечера. Увижу в листве ясеней и буков зубцы солнечного гребня, увижу густые побеги повилики и полевые цветы и этот запах услышу… Ах, что за прелесть этот запах! Хоть один раз вдохнуть его, а потом умереть — я согласен умереть, но только ещё раз встретить май месяц и услышать это чудесное благоухание боярышника. Большие белые шапки боярышника — майский горностай. Терновник… едва распустившиеся розовато-сиреневые цветы в бледно-зеленой листве терновника с чёрными колючками… уже густой подлесок, и ноги снова проложат в нем узкую тропку… Большой парк, а за ним уголок настоящей природы, где без страха ютятся птицы и шныряют лесные зверьки. Земля вновь вступает в пору юности, и по телу её пробегает первый трепет любви.

— Поставьте носилки, — сказал доктор. — Вот сюда, пожалуйста. Осторожнее, осторожнее!

Плащ соскользнул с лица раненого, дождь падает ему на лоб; глаза открылись, но смотрят мутным, блуждающим взглядом, закатываются, и белки испещрены кровяными жилками. Вокруг какая-то сутолока, детские голоса. Опять носилки подняли, понесли, просунули куда-то — вероятно, в дом, в какой-то странный дом: должно быть, свет проникает туда только через дверь — там царят густые потёмки; в этом мрачном закоулке застоялись едкие запахи и дым, от которого Робер Дьёдонне и доктор закашлялись… Застарелый, смрадный запах мочи. В углу комнаты некое подобие кровати, и лежащая на ней женщина кричит: «Чего надо?» Плачет грудной младенец.

— Неужели вы его тут оставите? — с тревогой спрашивает один из тех, кто нёс носилки, — тот самый безрассудный юноша, который выстрелил в поручика егерей.

— А где же мне его ещё оставлять? Здесь не найдётся другого крова, а в Лонпре тащить слишком далеко — этак вы его наверняка доконаете.

Доктор опустился на колени около носилок: он хотел попробовать раздеть раненого и посмотреть, что у него повреждено. В углу закопчённой лачуги Элуа Карон вёл шумный спор с женой: они говорили на своём непонятном наречии, таком гнусавом, как будто у них сильный насморк.

— Можно было бы отправить его в госпиталь… Но отсюда до Абвиля два с половиной лье… везти его на телеге — просто безумие…

Это, конечно, говорил доктор. Раненый чувствовал, как этот голос словно блуждал по нему, пока пальцы доктора ощупывали его тело. А потом опять заговорил гренадер:

— Уж очень было бы печально умереть здесь.

— А вы не думаете, молодой человек, — заметил доктор, — что ещё печальнее жить здесь?

И вновь поднялась боль, бешено зазвенел в ушах колокольчик, закружилась голова, от плотного покрова, упавшего на глаза, становилось все темнее, темнее… Что это? Все, кажется, умолкли? Слышна только боль, только биение боли.

Серая пелена… Где же это я видел, как на все, решительно на все упала серая пелена? Октябрьским утром. В конце октября. На плацу Гренель. У Стены Откупщиков. Но тогда это не со мной случилось. А с ними. У подножия деревьев. Мы конвоировали их на лошадях. Среди них был тот заморыш. Париж остался позади.