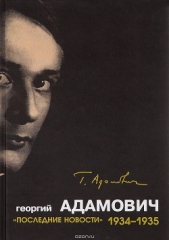

«Последние новости». 1934-1935

«Последние новости». 1934-1935 читать книгу онлайн

В издании впервые собраны основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972), публиковавшиеся в самой известной газете русского зарубежья — парижских «Последних новостях» — с 1928 по 1940 год.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Елена Турикова, 28 лет: «Очень нравится о путешествиях читать. Жюль Верна много раз читала — перечитывала. Любовные книги, где только об одной любви говорится — ну, как они там встречались, как он ее добивался — меня мало занимают, а вот если вместе с любовью о женской доле говорится, как женщина всего достигала сама — тогда очень интересно».

Пехлецкий, тракторист, 28 лет: «Не люблю современных книг. Скучно пишут! А мне надо, чтобы книга на нервы действовала и сердце от нее даже в дрожь бросало. Вот “Туннель» Келлермана! А у нас, если о строительстве пишут, так с первых строк можно догадаться, что дальше будет. А когда любовь присоединяют, то любовь совсем чахлая выходит. Еще очень не нравится мне, что действие за туманом длинных речей пропадает».

Ляпунов, комсомолец: «Нам все посылают книжки, где пишут о нашей крестьянской жизни. А мне этого мало! Мне, например, интересно знать, как живут народы Кавказа. Очень хотелось бы прочитать про хорошие теплые страны… Во-вторых, почему никто не напишет в художественном виде про гибель стратостата, ведь сколько бы слез было! Все геройские подвиги нашей жизни надо в книгах изображать».

Петр Миронов, председатель Фроловского колхоза: «Относительно книжек скажу, что хотелось бы почитать об образцовом хозяйстве или об изобретателях. Книжки об изобретателях для азарту нужны, чтобы люди подивились, да и сами попробовали бы изобрести».

Т. Махова, 24 лет: «Неужели нельзя писать так, чтобы было весело и не очень похабно? Очень нехорошие местами выражения. Эти слова нам, женщинам, очень не нравятся».

В. Генерозов, 29 лет: «Чем интересуется колхозник? Толстой, Шолохов, Пушкин… Зажиточная жизнь требует зажиточной культуры»…

Судя по отзывам, совпадающим, впрочем, и с другими сведениями, самый популярный сейчас в России писатель — Шолохов. Его имя упоминается чаще имени Горького. Почти все суждения о Шолохове — положительные.

Один из общих выводов, который можно сделать из анкеты — отсутствие или скудость у деревенских читателей того, что принято называть «художественными запросами». За редкими исключениями, в книге ищут они не эмоций, а непосредственной пользы (исключением являются слова комсомольца Ляпунова). Например, Ферапонтов, тракторист, хвалит «Поднятую целину» за то, что в ней «правильно разоблачаются заскоки низового аппарата». Его товарищ Кокорев вторит: «следовало бы больше писать интересных художественных книжек, где говорится о различных мероприятиях партии и правительства. Как бы это в работе помогло, остерегло бы от ошибок!» Заявлений такого рода огромное большинство. По-видимому, советская деревня очень далека сейчас от мечтаний покойного Луначарского, утверждавшего, что «близки годы, когда крестьянин и рабочий властно потребуют от нас симфоний Бетховена, полотен Тициана и стихов Данте». Требования скромнее и проще.

СУД ВРЕМЕНИ

Недавно в одном из первых томов «Литературного наследства» мне попалась следующая фраза из одного старинного письма.

«…Такие почтенные наши авторы, как Кукольник, Загоскин, Пушкин…»

Нам теперь трудно сдержать улыбку: Пушкин и Кукольник, Пушкин и Загоскин! Но едва ли улыбались современники — кроме, разве, самых проницательных. А если бы вместо Кукольника и Загоскина в письме стояли бы другие имена, например: «…такие наши писатели, как Жуковский, Пушкин, Языков…», то не улыбнулся бы решительно никто. Одни, пожалуй, склонились бы к тому, что первый в этом ряду Жуковский, другие — допустим, даже большинство — выделили бы Пушкина, нашлись бы, вероятно, сторонники и у Языкова, но каждый бы признал, что величины это приблизительно равнокачественные, равноправные, допускающие сравнение и споры. У времени есть черта, общая с пространством: на близком расстоянии ничего не видно. Надо отойти в сторону, нужно дать пройти годам или даже десятилетиям, чтобы оценить высоту, ширину, глубину явления: несоизмеримость (не преимущество, — а именно несоизмеримость) Пушкина с любым из его литературных собратьев стала ясна много позже после того, как и он, и они умерли.

Писарев писал: «господа Тургенев и Дружинин» — не замечая пропасти, отделяющей «Дворянское гнездо» от «Полиньки Сакс». Константин Леонтьев, человек, у которого даже самый убежденный, самый страстный его противник не станет отрицать редкого, смелого ума и необычайно изощренного эстетического чутья, постоянно писал: «Лев Толстой и Болеслав Маркевич», — кое в чем отдавая преимущество Маркевичу (курьезнейший случай, — как вообще курьезно и парадоксально почти все у Леонтьева; по-видимому, у Маркевича прельщал его тот поверхностный блеск, то сдержанное изящество и светскость персонажей, которых избегали другие русские писатели, «любящие мужика преимущественно за то, что от него пахнет навозом», по его выражению. Леонтьев идеализировал или, как теперь говорят, «сублимировал» Маркевича, принимая этого даровитого, но полусалонного романиста за какого-то эллина среди варваров). Лет сорок тому назад говорили: Чехов и Потапенко. Примеров можно было бы привести сколько угодно — но, думаю, довольно и этих.

Крайне интересно следить за тем, как совершается теперь, на наших глазах новая «переоценка ценностей», по мере превращения настоящего в прошлое и современности в историю. Конечно, процесс этот длится непрерывно и вечно, а тот отрезок его, свидетелями которого нам приходится быть, еще далеко не завершен, — но все-таки можно уже и теперь о многом судить без риска ошибиться… Прежние смутные догадки мало-помалу уступают место уверенности.

Александр Блок — наш современник, для одних — младший, для других — старший. (Ему было бы теперь пятьдесят пять лет.) Кто не помнит, как говорили и писали: «Сергей Городецкий, Александр Блок, Дмитрий

Цензор», «Блок и Виктор Гофман», — без малейшего ощущения комизма сопоставления! Позднее, приблизительно с 1910 года, после выхода «Ночных часов» параллели с Дмитрием Цензором сделались невозможными, и были заменены другими, более почетными: Брюсов, Сологуб, Белый, Блок… И вот, только в самые последние годы одно за другим отпали и эти сравнения, отстали и эти литературные спутники Блока — и тень его осталась на фоне эпохи (точнее — на ее «поэтическом» фоне) одна. Еще, правда, выделяется она не совсем отчетливо, еще нужно время для установления порядка в сравнительных пропорциях, — но разногласия все-таки уже не мыслимы, да их и нет.

В чем дело? В таланте, — естественно было бы ответить. Но едва ли ответ это правильный, и во всяком случае он потребовал бы некоторого отступления от обычного толкования слова талант. Несомненно, у Блока был очень большой литературный талант: однако огромный талант был, ведь, и у Андрея Белого, например, и даже крайне вероятно, что слепая природа была к нему, Белому, щедрее, нежели к Блоку. Никто никогда при жизни Блока, насколько я помню, не применил к нему слова «гениальный», слово, постоянно применявшееся к Белому: все чувствовали в авторе «Петербурга» какое-то изобилие дарований, мучительное для него самого, чувствовали, и не заблуждались. Но Белый вянет, вянет с каждым годом все сильнее — и увянет может быть совсем! Талант не спасает его. О Брюсове нечего и говорить. И даже Сологуб, писатель, на которого наша критическая и читательская «элита» делала ставку с наибольшей уверенностью, даже Сологуб, чистейший, искуснейший, своеобразнейший поэт, которого одно время в самых узких и взыскательных литературных кругах противопоставляли Блоку, приблизительно так же, как некогда противопоставляли «любимца муз» Фета «крикливому» Некрасову, — даже он ссыхается, тускнеет и меркнет. Чем больше вдумываешься в причины этого, тем сильнее убеждаешься, что тут нет никакого случайного каприза моды, а происходит нечто неизбежное и законное.

У Сологуба были в его творчестве ценнейшие, перворазряднейшие достоинства: чудесное чувство русского языка, оригинальность и острота стиля, несравненная певучесть, «напевность» стиха… Но при этом был у него и порок, который ничем, абсолютно ничем, нельзя искупить: он выдумал свой мир, свою поэзию, и выдумка эта, каким бы искусством ни была украшена, не имеет отношения к той единственно-доступной нам реальности, которая называется человеческой жизнью. Утверждение это не трудно было бы проверить, разобрав один за другим замыслы Сологуба, и вскрыв подозрительный, смущающий избыток причудливости в них. Но лучше соединить причины со следствием, и просто вникнуть в стихи Сологуба, в их тон, в их звук: да, по чистоте — это стихи единственные, и, конечно, Блок в сравнении с этими скрипично-лунными песнями тяжеловат, грубоват, многословен. Но откуда эта чистота, какой ценой она куплена? Не похоже ли на то, что этот серебристый, пленительно-плещущий ручей проложил себе русло где-то в стороне от человеческих страстей, несчастий, дел, вопросов, надежд, — и потому только он так и чист, что ничего из этого груза в него не попало? «Осторожность, осторожность, осторожность, господа», отделим литературу от жизни, огородим ее золоченными решетками, — и добьемся «красоты»: вот творческий метод Сологуба. Проходят годы, даже немного лет, и постепенно иллюзии рассеиваются, — ибо отвлеченных красок не существует, и ничего нельзя добиться, обходя те препятствия, которые искусству поставлены. Сологуба довольно часто сравнивали у нас с Зинаидой Гиппиус. Если перечесть их стихи подряд, одни за другими, удивляешься, как поверхностно это сходство, и как мало оно характерно для обоих поэтов! У Сологуба напев, конечно, гораздо стройнее, глаже, «музыкальнее» гиппиусовского, — но перебои ритма и стиля у Гиппиус именно и свидетельствуют о борьбе с материалом, о сопротивлении, встречаемом на пути, о поражениях и победах. У Гиппиус тоже есть сильнейший элемент «выдуманности», «придуманности», — такое уж было время, и нужна была вся внутренняя честность и напряженнейшая духовная серьезность Блока, чтобы от этого отделаться (или нужно было долгое одиночество Иннокентия Анненского и его сердце, поистине «исходящее кровью», чтобы внести и в декадентскую прихотливость ноты неотразимо-патетические!). Но у Гиппиус никогда не было самозамыкания в искусственных мирках, она всегда рвалась из них, и нервная, диалогическая поэзия ее останется в русской литературе, как причудливый памятник разлада инстинкта с сознанием… Сологуб же, в противоположность ей, лишен всякого драматического начала. Он удовлетворен собой. Он тоскует, но не ищет спасения от тоски, он презрительно и устало поглядывает по сторонам, где ничего интересного для него нет. Лишь в самые последние годы жизни Сологуб как будто чуть-чуть изменился, но, опять скажу, без борьбы и уступок — он как бы «размяк». Последние стихи Сологуба ясны, прозрачны, задумчивы, «благостны», как, помнится, определил их кто-то, — но в этой благостности ничего не преодолено, и метаморфоза произошла по линии чисто литературной, ценой отказа от прежних демонизмов, эксцессов и сложностей, но едва ли благодаря озарению самого бытия внутренним светом… Вот в конце концов отчего сходит на нет Соловьев: он очень хорошо, замечательно, прелестно, глубокооригинально писал, но писал он — неизвестно о чем. Если я вспомнил по поводу былых его сопоставлений с Блоком параллели между Фетом и Некрасовым, то надо признать, что у Фета было, пожалуй, все-таки больше связи с миром, чем у Сологуба, — но совершенно так же, вопреки категорическим утверждениям ценителей и знатоков, вопреки Страхову и Владимиру Соловьеву, фетовская поэзия гаснет, как слабый огонек, при малейшем соприкосновении с некрасовскими вихрями, в которых нет хрупких красот, но где есть страсть, страдания, совесть и мысль.