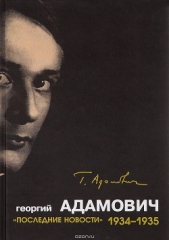

«Последние новости». 1934-1935

«Последние новости». 1934-1935 читать книгу онлайн

В издании впервые собраны основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972), публиковавшиеся в самой известной газете русского зарубежья — парижских «Последних новостях» — с 1928 по 1940 год.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Из старших писателей в «Современных записках» на этот раз представлен один только Осоргин, давший начало нового романа «Вольный каменщик», — суждения о котором отложим до его окончания.

В отделе стихов — имена Марины Цветаевой (три стихотворения памяти Н. П. Гронского), Бориса Поплавского, Довида Кнута и др. У Цветаевой — неизменны блеск, полет и пафос, у Кнута — лиризм, у Поплавского — меланхолическая «напевность», как говорили символисты. Однако, лучшее, что есть на этот раз среди стихов, принадлежит, на мой взгляд, поэту совсем молодому, Анатолию Штейгеру, еще года полтора тому назад тщетно искавшему «своих» слов и выпустившему книжку стихотворений довольно безличных. Теперь «свои» слова найдены. В этом невозможно ошибиться: в каждом из обманчиво-беспомощных стихотворений Штейгера есть как бы игла, внезапно ранящая и оставляющая след в сознании. Все лишнее же отброшено.

Тут, в этих двух коротеньких стихотворениях, больше чувства, чутья и остроты, чем во многих широковещательных и «гениальничающих» поэмах. Учение у Иннокентия Анненского заметно, — но оно уже вышло за пределы ученичества.

Как всегда, в журнале много интереснейших статей, или, во всяком случае, такого материала, который к беллетристике не отнесешь: «Коммунизм божественный» — Д. Мережковского, «Аглая Давыдова и ее дочери» — В. Ходасевича, «Новые письма Наполеона» — М. Алданова, «О современной эмигрантской поэзии» — М. Цетлина, «Механизация бессознательного» — В. Вейдле.

НА ПОЛЯХ «АННЫ КАРЕНИНОЙ»

После «Войны и мира» книга эта кажется беднее, суше, сдержаннее, — и, вместе с тем, совершеннее. Толстой не раз признавался, что ему скучно было «Анну Каренину» писать: кое-где, кое в чем это чувствуется. В повествовании меньше свободы, — и иногда он не в силах скрыть своего раздражения. Какой страшный эпиграф! Анна беззащитна, как птица, перед этими библейскими громами. Как характерна первая фраза, вслед за сентенцией о счастливых и несчастных семьях:

— Все смешалось в доме Облонских.

Все уже смешалось и в душе Толстого. Он уже не рассказывает о людях, — он судит их. Он уже поссорился с жизнью, и потому жизнь уже труднее, чем прежде, дается и открывается ему: понимание не приходит само собой, с первого взгляда, — нет, нужно усилие. Игра ведется осторожнее, расчетливее, в ней меньше составных элементов, — но зато и больше стройности, чем в «Войне и мире»: все слажено и подогнано на диво. Исчезла только прежняя способность растворения в рассказе, чуть-чуть оскудело творчески-поэтическое упоение. Картины стали отчетливее, законченнее, но и ограниченнее. Есть в начале романа прекрасная, блестящая, какая-то сияющая и, несмотря на блеск, глубоко-трогательная, глава: знаменитая сцена бала. Поистине, ей «без волнения внимать невозможно».

Ее подъем, ее сияние не только в том, что тут Анна впервые торжествует над Вронским, но и в том, что на этих страницах Толстой как бы прощается со своим прежним, благодатным, широким, вольным искусством… Это его «лебединая песнь», тут он в последний раз любуется прелестью мира, которую уже рвется растоптать, сжечь, испепелить. В этой главе еще мелькает Наташа Ростова, сквозь нее еще понятны «Казаки», — а дальше все уже сурово и беспощадно. Богатство отзвуков, откликов, проблесков несравненно: драма уже дана в зародыше, Анна уже обречена потому, что слишком счастлива. Счастья слишком много, оно нестерпимо, — и за Анну сжимается сердце. Еще немного, — и начнется суд.

Конечно, Толстой был прав и велик в «отказе от литературы». Как бы ни относиться к его проповеди, именно отказ и презрение дают его литературе полноту ее смысла. Но как не понять мольбу Тургенева, читая эту главу: — «Друг мой, великий писатель земли русской»…

***

Ни у Анны, ни у Вронского нет, собственно говоря, характера. Можно написать сочинение на тему «тип Чацкого» или «тип Обломова»… Но Анна и Вронский ускользают. Они элементарны, стихийны и не поддаются анализу. В их облике нет той выпуклости или логики, которую обыкновенно вводят в свои образы писатели, а есть смутность, текучесть, возможность любых противоречий. Анну мы знаем — ближе, конечно, и лучше, нежели знаем Чацкого, — но нам почти невозможно о ней что либо сказать или подумать. Она есть, — и это все. Рассудок ее настолько связан со всем существом, что когда, например, мы застаем ее с книгой Тэна в руках, это удивляет. Ну, что ей Тэн, ну, на что ей Тэн? Вронский — тоже. Какой-нибудь Васенька Веселовский или Свияжский, намеченные мимоходом, ясны вполне. Но Вронский тем неуловимее и расплывчатее, чем пристальней Толстой в него вглядывается. Внешние черты становятся все точнее, Толстой, действительно, видит Вронского. (Он записывает, например, в сцене болезни Анны, что Вронский сидел у нее в спальне «на низком стуле боком к спинке», — и, конечно, это не беллетристическая манерность в духе чеховского Тригорина из «Чайки»: это отчетливость фотографической пластинки). Но с глубиной проникновения возникает сознание невозможности определения.

Интересно вспомнить, что отсутствие всякого характера Толстой считал основной особенностью Гамлета, Шекспир, будто бы, не создал в Гамлете ровно ничего, а досужие его поклонники принялись догадываться, что за необыкновенно-сложный образ преподнес он им тут. Сам того не сознавая, Толстой в «Анне Карениной» близок к Шекспиру, и творческой своей практикой как бы перечеркивает свои теоретические домыслы. У Гамлета, действительно, нет характера, — но не «еще нет», а «уже нет»: он слишком сложен, правдив и богат, чтобы уложиться в «тип» (оттого всю европейскую литературу можно, в сущности, делить на до- и после-гамлетовскую). Вронский с Анной, по той же причине, менее отчетливы, чем Васенька Веселовский.

***

Вероятно, мы теперь иначе читаем и по иному понимаем роман, чем читали и понимали его полвека тому назад. Не знаю, лучше ли, вернее ли, но иначе…

«Анна Каренина» сразу имела исключительный успех (не у критики, а у публики), и огромный «резонанс». Едва ли это случилось бы, если бы — как в наше время — внешняя фабульная схема казалась менее убедительной, чем сущность и подлинное содержание романа. Тысячи женщин рыдали над невзгодами Анны и, едва переводя дыхание, перечитывали сцену ее «падения», как бы ставя себя на ее место: подстановка производилась беспрепятственно. Сейчас, в наши дни, это возможно лишь с натяжками. Устои семьи и быта менее крепки, тирания «света» ослабела или исчезла — и неверная жена могла бы сидеть в театре и соседка по ложе не устроила бы ей скандал. Долли могла бы приехать к Анне в деревню, не чувствуя себя героиней. Надо воскресить прошлое, надо вспомнить тихую, устойчивую, крепкую, глухую русскую столично-помещичью жизнь семидесятых годов, чтобы понять роман в его «первом плане».

Но второй план не менее реален — хотя в нем толкает Анну к гибели не упорство мужа, а сама судьба. Кстати, эпиграф ко второму плану, только ко второму и относится: нельзя же в самом деле, думать, что Толстой выразил в нем свое осуждение адюльтеру. «Воздам» не за измену Алексею Александровичу, а за избыток обаяния и красоты, за избыток счастья, за кометную беззаконность.

Каренину, мужу Анны, не повезло: читатели почти всегда смотрят на него ее глазами, и он им отвратителен. Их, как и ее, раздражает, что он «трещит пальцами», а об ушах его нечего и говорить. Толстой сам поддается Анне и не упускает случая об этих ужасных ушах упомянуть.