Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий

Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать книгу онлайн

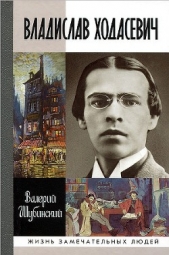

Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

И все же в это время — с осени 1922-го по осень 1923 года — дружба Ходасевича и Андрея Белого достигла своего расцвета. Жесткие слова написаны Владиславом Фелициановичем годы спустя; в те же месяцы он воспринимал поведение Белого иначе, добрее. Вот слова из его письма Гершензону, отправленного из Берлина в Баденвейлер 14 ноября 1922 года: «Белый очень страдал и страдает. <…> Он много пил и пьет. Только невероятное здоровье (внутреннее и физическое) дает ему силы выносить это. Однако я, повторяю, постараюсь увезти его на чистый воздух + от кабаков и плохих поэтов, которые изводят его вконец. Вообще же он чудесен, как всегда, и сейчас, измученного, хочется любить его еще больше» [511].

Увы, возможно, говоря о плохих поэтах, окружавших Белого, Ходасевич имел в виду и Пастернака. Как писал сам Борис Леонидович 17 января 1923 года Сергею Боброву, «Ходасевич, спервоначала подарив меня проницательностью „равного“, вдруг, по прочтении Колина отзыва в „Нови“, стал непроницаемою для меня стеной с той самой минуты, как на вопрос об Асееве я ему ответил в том единственном духе, в каком я и ты привыкли говорить об этом поэте» [512]. Изменив отношение к Пастернаку-человеку, Ходасевич перестал скрывать и свое по меньшей мере противоречивое отношение к пастернаковской лирике. Характерен следующий эпизод, который припоминает Берберова: «Однажды Белый пожаловался Ходасевичу, что он с трудом добирается до сути, и когда добирается, суть оказывается совсем неинтересной. Ходасевич согласился с ним и между прочим сказал, что „они“ (футуристы и центрофугисты) часто подчеркивают, что живут в динамическом мире, в особом динамическом времени, а тратить время на расшифровку их неинтересных и интеллектуально-элементарных стихов приходится так много, что тут получается противоречие» [513].

Сам Андрей Белый в эти месяцы так подписал Ходасевичу новое, переработанное издание «Петербурга»: «С чувством конкретной любви и связи сквозь всю жизнь». На индивидуальном языке Белого слово «конкретный» (в то время неологизм) было наполнено сложными и нетривиальными смыслами, и он не мог предвидеть, какой оттенок приобретет оно на рубеже XX–XXI веков. Успел автор «Петербурга» и напечатать в пятнадцатом номере «Современных записок», ведущего эмигрантского журнала, выходившего в Париже, развернутую рецензию на «Тяжелую лиру», даже не рецензию, а большую статью («Тяжелая лира и русская лирика»), в которой с неожиданными для нервнобольного, мечущегося человека тонкостью и обстоятельностью отслеживает реминисценции, смысловые и ритмические, из поэтов XIX века в стихах Ходасевича начала 1920-х годов. И здесь не обходится без полюбившегося Белому слова: «Лира поэта, согласная с лирою классиков, живописует самосознание, восстающее в духе. Здесь в лирике Ходасевича появляется часто манера и стиль корифеев поэзии: не стилизация; стилизация подобна гримасе, ее узнаешь безошибочно; из Ходасевича зреют знакомые жесты поэзии Баратынского, Тютчева, Пушкина; эти поэты склонялись конкретно над глубью трепещущей поэтической мысли поэта, живущего с ними» [514].

Закончилось все, однако же, неожиданным разрывом — накануне отъезда Белого из Берлина в Россию, в октябре 1923 года. Одержимый манией преследования писатель, желая обезопасить себя, при посещении советского полпредства всячески ругал своих друзей-эмигрантов. Об этом стало известно. В результате во время прощального ужина произошел следующий инцидент: «Одна дама, хорошо знавшая Белого, неожиданно сказала: „Борис Николаевич, когда приедете в Москву, не ругайте нас слишком“. В ответ на это Белый произнес целую речь, в которой заявил буквально, что будет в Москве нашим другом и заступником и готов за нас „пойти на распятие“.Думаю, что в ту минуту он сам отчасти этому верил, но все-таки я не выдержал и ответил ему, что посылать его на распятие мы не в праве и такого „мандата“ ему дать не можем. Белый вскипел и заявил, что отныне прекращает со мной все отношения, потому что, оказывается, „всю жизнь“ я своим скепсисом отравлял его лучшие мгновения, пресекал благороднейшие поступки. Все это были, конечно, пустые слова. В действительности он вышел из себя потому, что угадал мои настоящие мысли. Понял, что я знаю, что „распинаться“ за нас он не будет. Напротив» [515].

Ходасевич понимал, что Белый в очень тяжелом состоянии и его поведение можно извинить, но «не хотел обидеть снисхождением» любимого им писателя и человека. Позднее он жалел о своих словах. Так или иначе, «связь сквозь всю жизнь» разорвалась — резко и просто. Не случись этого, Белого и Ходасевича в любом случае разделила бы государственная граница, ставшая вскоре непреодолимым препятствием для общения.

В эти же месяцы расцвела еще одна литературная дружба — самая странная в жизни Ходасевича.

Знакомство с Максимом Горьким, начавшееся в 1918 году, уже в петроградский период стало неофициальным, «домашним», и все же двум писателям потребовалось оказаться за границей, чтобы их связали общие литературные дела. Впрочем, не только литературные: в 1922–1925 годах Ходасевич и Берберова в общей сложности около года провели под одним кровом с Горьким и его семьей.

Горький выехал за границу в октябре 1921-го — формально для лечения, как и многие другие писатели. При этом его, естественно, не воспринимали ни как эмигранта, ни как полу-эмигранта: личные связи с кремлевскими насельниками сохранялись. Сохранялась, однако, и многолетняя личная вражда с Григорием Зиновьевым, отчасти ставшая причиной отъезда писателя из России. Впрочем, было достаточно и других свежих оснований для недовольства. К примеру, «Таганцевское дело», когда ходатайствами Горького за арестованных, в том числе за Гумилёва, просто пренебрегли, или история с Помголом (Комитетом помощи голодающим), к участию в котором Горький привлек видных представителей оппозиционной общественности, но когда благодаря деятельности Комитета удалось получить помощь из-за границы, всех его членов (кроме Горького и, конечно, председательствовавшего Льва Каменева) арестовали. Алексей Максимович, которого «сделали провокатором», был в бешенстве. Ленин и члены его правительства не удерживали «буревестника революции» в стране: напротив, настоятельно советовали ему подкрепить здоровье.

Летом 1922 года Горький жил в Герингсдорфе, в 167 километрах от Берлина, на берегу Поморской бухты. На другой день по прибытии в столицу Германии, 1 июля, Ходасевич написал ему: «Приехал я в Берлин и очень хотел бы повидать Вас: для души и для некоторых дел: мне здесь трудно ориентироваться литературно, не поговорив с Вами. Пожалуйста, черкните два слова: можно ли приехать к Вам, и если да — то, приблизительно, в какой день» [516]. Горький сразу же, и очень приветливо, ответил, пригласив «приехать в четверг». 6–7 июля Ходасевич побывал у него, причем застал там Федора Шаляпина и, по собственному свидетельству, «пьянствовал» с двумя знаменитыми соотечественниками. Между прочим, Ходасевич передал Горькому письмо от его приемной дочери Маруси Гейнце (Молекулы, как ее называли в горьковском кругу), а его другу художнику Ивану Ракицкому — от своей племянницы Валентины. Дело в том, что Зиновьев, сводя счеты с Горьким, распорядился не пропускать за границу письма, адресованные Горькому и его друзьям.

Следующий раз Ходасевич приехал в Герингсдорф уже 27–30 августа с Берберовой. Нине Горький понравился: на нее произвели впечатление мужественное обаяние писателя, его застольно-мемуарные псевдоимпровизации (в отличие от Ходасевича она слышала их впервые и еще не знала, что Алексей Максимович повторяет их слово в слово при каждом новом госте), понравилось внимательное отношение к ее собственному творчеству. Она еще не знала, что Горький щедр на внимание к любому молодому автору — «для него человек, решивший посвятить себя литературе, науке, искусству, был свят» [517]. И все же она сразу почувствовала, что этот человек — другой, чужой, из иной, большей части русского образованного сословия, не затронутой (или только поверхностно затронутой) модернистской культурой. Берберова и Петровская, Белый и Лунц были всего лишь людьми разных поколений. Горький принадлежал к иной линии, к иной традиции — той, где Короленко стоял выше Достоевского, а Никитин или Курочкин выше Фета. И все же он любил современную ему «декадентскую» поэзию вообще, а Ходасевича особенно. Об этом свидетельствуют его письма Елене Феррари (Голубовской), писательнице и, как впоследствии стало известно, агенту советской разведки: «Ахматова — однообразна, Блок — тоже, Ходасевич — разнообразен, но это для меня крайне крупная величина, поэт классик и большой, строгий талант» [518](2 октября 1922 года); «Ходасевич для меня неизмеримо выше Пастернака, и я уверен, что талант последнего в конце концов поставит его на путь Ходасевича — путь Пушкина» [519](10 октября 1922 года); «Ходасевич как-то сказал мне… что победителей не судят. Победа будет, должно быть, за ним, футуристам отдадут в истории служебную роль — вроде злодея в ложноклассической комедии или вроде большевиков, которые сделали свое дело и уйдут» [520](14 октября 1922 года).