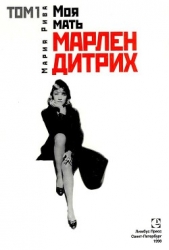

Моя мать Марлен Дитрих. Том 2

Моя мать Марлен Дитрих. Том 2 читать книгу онлайн

Скандальная биография Марлен Дитрих, написанная родной дочерью, свела прославленную кинодиву в могилу. «Роковая женщина» на подмостках, на экране и в жизни предстает на бытовом уровне сущим чудовищем. Она бесчувственна, лжива, вероломна — но, разумеется, неотразима.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Я всегда мечтала, что у моего первенца будет по-королевски роскошная плетеная кроватка: сплошные ленты, кружева и сборчатый полог. Чтобы воплотить в жизнь эту, явно отдающую излишествами мечту, мне пришлось обшарить весь Нью-Йорк, но на дворе стоял 1948 год и не было еще в помине монакских княжон Грейс Келли, так что найти желанный предмет не удалось.

— Дорогая моя, тебе хочется кроватку в викторианском стиле? Ничего нет легче. Мы просто ее изготовим сами, — объявил один театральный художник, он же мой законный супруг, и тотчас отправился на поиски белого органди, шитья для оборок и, поскольку я была полна решимости родить мальчика, широкой голубой ленты из атласа. Всегда готовый к подвигам Рыцарь послал свою секретаршу купить швейную машинку и приказал поставить в апартаменты Дитрих несколько карточных столов.

Мать мою мысль о плетеной кроватке воодушевила необычайно. Она на ней просто помешалась. Решив, что австрийские полевые цветы должны стать непременным дополнением к оборкам и лентам, Дитрих села в машину, и шофер повез ее по магазинам добывать шелковые васильки и маки. Словом, добрым гномам Санта Клауса мы могли дать сто очков вперед. Билл отмерял, резал и закалывал булавками, Рыцарь тем временем шил потрясающие оборки, способные украсить прилавок самого изысканного магазина, моя мать, образно выражаясь, следила за игрой, заказывая кофе и сэндвичи, дабы мы были сыты и работоспособны. Мне, достигшей к тому моменту размеров дома средней величины, позволили пришить последние украшения, довершавшие пышное великолепие нашей плетеной корзины. Это время навсегда осталось в моей памяти, как время радости и благодати, потому что, невзирая на известную театральность обстановки, все казалось нормальным и естественным — семья как семья.

В июне родился Джон Майкл Рива и в ту же секунду сделал Марлен Дитрих бабушкой. Журнал «Лайф» вышел с обложкой, на которой она была объявлена «самой очаровательной среди бабушек». Уолтер Уинчелл назвал ее «бабушкой-красавицей», и начались безудержные восторги по поводу «Зарубежного романа» Пресса долго продолжала восхвалять мою мать и всячески льстить ей, пока она не получила титул «Самой очаровательной бабушки в мире». Это звание в глубине души было ей противно и внушало презрение, но внешне она держалась так, словно очень им гордится. Она никогда не переставала корить Билла за то, что он сделал меня беременной и, следовательно, усложнил ее жизнь. Я, разумеется, испытывала безмерное счастье — больше не надо было постоянно остерегаться. Это ведь немалая опасность, когда совершается нечто серьезное, а Дитрих поблизости.

Я даже разрешала ей играть в бабушку; впрочем, мне так казалось. В действительности она выбрала себе роль, для нее гораздо более предпочтительную — роль второй матери моего сына. Мы с Биллом были молоды, влюблены друг в друга, нам хотелось побыть вместе хотя бы несколько дней и, раз я не кормила малыша грудью, мы на короткое время передоверили уход за ним моей матери. Лето шло к исходу, друзья давно разъехались из города, поэтому она перебралась в чей-то опустевший дом и принялась за дело. Накрыла стерильными чехлами весь нижний этаж, выскребла помещения «Аяксом» и «Лизолем», заклеила окна в страхе перед возможными сквозняками, заказала униформы для нянь, обрядилась в одну из них, перевезла наше дитя из его симпатичной новой детской в «хирургическую палату» Дитрих и взяла в свои руки бразды правления. Бутылочки стерилизовались, молочная смесь кипела раз, потом другой, потом третий, пока моя мать не убеждалась, что в ней больше нет ни одной дееспособной бактерии. К ребенку дозволялось прикасаться только в случае крайней необходимости или чтобы проверить, жив ли он. К счастью, он был слишком мал, чтобы эта потусторонняя чистота могла нанести ему вред. К тому времени, когда мы вернулись, Дитрих уже совершенно искренно считала, что ребенок появился на свет из ее чрева, а не из моего. В возрасте девяноста лет она все еще обвиняла меня в том, что я отобрала у нее сына.

— Ты оставила его со мной, а сама уехала с Биллом. Он стал моим! Я нашла дом, выкинула оттуда почти всю мебель, все отмыла и простерилизовала, в этой жуткой нью-йоркской духоте по сто раз на дню кипятила молочную смесь. Не спала ни одной ночи, каждую минуту прислушивалась, дышит ли он, а потом ты возвратилась, вырвала его из моих рук и увезла в свою квартиру.

Долгие годы я выдерживала нападки всевозможных негодующих дам:

— Это правда, что вы вырвали дитя из рук вашей матери и демонстративно покинули ее дом после того, как она целый год выхаживала для вас мальчика?

Не скрою, порой, не в силах сдержаться, я принималась объяснять, что уехала всего на пять дней, что действительно родила этого ребенка, что он мой сын. Право же, я могла это доказать!

Впоследствии Дитрих любила рассказывать Майклу, как я его бросила и скрылась, как била его, когда он был маленьким, как она одна оставалась в те времена его опорой и надеждой, как доверяла ему свои «глубочайшие тайны».

Уже юношей, почти взрослым человеком, он однажды спросил меня:

— Мам, ты меня и вправду поколачивала в раннем детстве?

Он увидел выражение моего лица, торопливо обнял, прижал к груди.

— Прости, мамочка. Я знал, что это враки, но она мне столько раз говорила, будто ты… Будто ты все время… Я просто должен был задать тебе этот вопрос.

Позвонил Чарлз Фельдман, предложил Дитрих работу — Альфред Хичкок собирался снимать в Лондоне новый фильм. Она захотела сама выбрать себе фасон одежды и потребовала, чтобы ей позволили лично, по собственному вкусу, подыскать какого-нибудь парижского модельера для изготовления эскизов. В общем, дала согласие сниматься. Я позвонила Чарлзу, поблагодарила. «Пожалуйста, — расхохотался он в ответ. — На здоровье!» — Чарлз был настоящий друг.

Незадолго до отъезда матери из Америки наступил срок платежа по страховке, купленной для нее фон Штернбергом еще в 1931 году; это обстоятельство послужило поводом для одной из самых свирепых ссор между родителями, когда-либо мною виденных. Поскольку я была единственным человеком, имевшим законное право воспользоваться впоследствии этим полисом, отец считал, что по справедливости деньги принадлежат мне уже сейчас.

— Но я еще жива! — кричала моя мать. — Да и что она станет делать с шестью тысячами долларов?

Их препирательства тянулись несколько недель; потом отец нашел в верхнем Ист-Сайде восхитительный дом из песчаника и начал уговаривать Дитрих купить его с условием, что нам с моим семейством будет позволено просто жить в нем, до тех пор, пока он не отойдет мне по закону.

Дом! Мария должна иметь дом? Для чего? Вся эта уборка комнаты, лестницы! Сад, конечно, хорошая вещь для ребенка, но кому нужно целое здание? Ты и она, вы оба совершенно одинаковы… С этими вашими вечными баснями о «домашнем очаге», «родном доме»! Она тогда только дома, когда со мной, а не в нью-йоркском особняке с чужим мужчиной!

Отец настаивал. В конце концов она купила дом, впридачу к нему целую пригоршню превосходных рубинов для себя любимой и с этим отбыла. Отец понимал, что у нас нет средств обставить новое жилище: преподавательская зарплата такую роскошь полностью исключала. План его состоял в том, чтобы, использовав остаток денег, сделать дом просто пригодным для житья и тем заложить родовое гнездо для потомков. В душе его кипел гнев, но он знал, в какой момент следует отступить и удовлетвориться достигнутым. Много лет спустя, перед самой его кончиной, я смогла кое-что сказать ему про этот дом. Он нашел его, он бился за то, чтобы дом принадлежал мне, и теперь жилище семьи Рива полнится любовью и радостью, голосами детей, внуков. В нем рядом живут молодость и зрелость; он превратился в настоящее родовое гнездо, где уже поселилась память поколений, и я была бесконечно благодарна за это отцу. Долгие годы, пока не меркла слава моей матери, сделавшей баснословный подарок своей обожаемой дочери, я не ощущала ни малейшей вины перед ней за то, что получила все-таки этот дом — вопреки ее желанию.