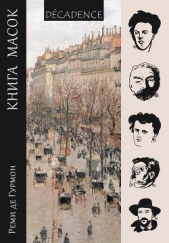

Книга масок

Книга масок читать книгу онлайн

Реми де Гурмон (1858–1915) принадлежит плеяде французских писателей-декадентов и почти не известен сегодняшнему читателю. Книга масок – роскошная панорама литературы Франции конца XIX – начала ХХ века, оказавшей огромное влияние на русских символистов, чье творчество неотделимо от эстетических поисков французских предшественников. Написанные легким, живым языком портреты пятидесяти трех писателей и поэтов, среди которых П. Верлен, М. Метерлинк, Э. Верхарн, С. Малларме, А. Рембо, служат прекрасным введением во французскую литературу и открывают современному читателю немало новых имен.Книга выходит к 100-летию первого русского издания.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Думается мне, что это разнообразие жестов при одном и том же идеальном настроении чрезвычайно характерно для человека, которому судьба подарила беспокойную жизнь, наградила чувствами настолько утонченными, что их волнует малейший шорох, тончайший запах, самое слабое мерцание света. Уверенность имеет свою прелесть, но и беспокойство не безобразно. Оно говорит об оригинальном уме, уме пчелы, собирающей мед, в отличие от той пчелы, которая строит улей.

Моклер наделен выдающимся умом. Нет такой идеи, которую он не мог бы понять, с которою не мог бы слиться. С необыкновенным изяществом он все примеривает к самому себе. Все идеи точно выкроены по его фигуре. В этом есть что-то волшебное. Можно подумать, что, как крестная мать Золушки, он владеет даром одним своим прикосновением все преображать в предметы, необходимые для данной минуты. Он коснулся всего, и изо всего извлек для себя выгоду.

Ум его чист. Я хочу сказать, что он не сенсуалист, что определение Локка к нему не применимо. Идеи не только не приходят к нему путем чувства, но, наоборот, при их разработке чувства играют у него второстепенную роль. Чаще всего он их получает готовыми ростками, а не семенами. Но попадая на прекрасную почву, они хорошо принимаются, зеленеют, приносят плоды. И в урочный час он собирает обильную жатву.

Мне кажется, что, отдаваясь более мысли, чем жизни, он с особенной охотой думает о фразах, об афоризмах, а не о поступках и настроениях. Он любит утвердительную форму рассуждения. Сложности привлекают его не потому, что ему хочется распутать их клубок, а потому, что ему приятно разгадывать их смысл. Жизнь полна противоречий. Он запоминает одно из них и только его комментирует. Он владеет даром все упрощать, ибо ум его отличается последовательностью. Это свойство позволяет ему браться за такие темы, само название которых представляет из себя что-то экстравагантное. Так, например, у него есть произведение под названием «Психология Тайны», причем все логически сводится у него к единству личного Я. Литературные развлечения подобного рода объясняются его стремлением все понять. Но разрешить вопрос это не то же, что говорить о нем. Когда Метерлинк писал «Parole Intérieure» [179] , он зажег несколько новых звезд во тьме, которою окутано движение наших душ. Моклер, наоборот, своими положительными утверждениями разбил самую тайну. Разница очевидная: один созерцает сквозь ум, другой делает логические выводы. Метерлинк углубляет колодцы, Моклер старается поднять их дно. Какая из двух работ приносит нам больше пользы? Это зависит от того, томит ли нас жажда, или она уже утолена.

Требуется большая тонкость и логичность, чтобы, ломая инерцию претенциозных и бесформенных фраз, придавать им характер психологического коленопреклонения, смиренного или грациозного. Из такой борьбы Моклер всегда выходит победителем. Даже символизм он превращает в систему простых намеков, в мост из лиан, переброшенный над бездной пустоты и соединяющий абстрактное с конкретным. Эти связующие сплетения из лиан – один из излюбленных методов диалектики Моклера. Известным словам он старается придать непривычное значение – и это ему всегда удается. Но этот мост не достигает мира Нирваны. Он смело и красиво перекинут над потоком идей, кипящих в глубинах бездны. Перегнувшись через перила моста, Моклер смотрит и мечтает.

Сладострастие, которое есть не что иное, как порок, как некоторое умаление личности, он старается превратить в добродетель, в религию (это не особенно ново), в искусство, несколько злоупотребляя значением этого слова. «Сладострастье – это древняя радость человечества. Оно причастно к искусству, задевает наши желания, то именно, что таится в их глубине. Здесь сочетались два понятия: понятие физического наслаждения, почти безличного по своей животной природе и необходимости беспрерывно обновлять расу, и понятие наслаждения интеллектуального, настолько благородного, что оно само по себе является как бы чертою определенной касты». Моклеру прекрасно удалось – на время, необходимое, чтобы прочесть его произведение – соединить эти диалектические противоречия: женщину, облаченную в покров, устремившую свой взгляд с корабля в даль моря, и женщину, лежащую в алькове совсем без всяких покровов. Анализ его идет через простое сопоставление терминов и смущает привычную логику. Минутами кажется, что держишь в своих объятиях мадонну Рафаэля, нимфу Жана Гужона. Ощущение необычное, но нельзя сказать, чтобы очень желательное, даже несколько холодное. Диалектика этого фантаста победоносно, хотя и безрезультатно, играя несколькими незначительными, внешними, готовыми понятиями, странным образом запуталась в волосах Антиопы. Но сладострастный человек, холодно глядящий на изображенное нагое тело, не уверен, «что чувственность с незапамятных времен неразрывно связана с эстетикой». Так ли уж неправы люди обыкновенные, возмущающиеся этим смешением слов, не желающие понять, что «чувственность, в своем царственном богатстве мечтами, приближается к чистоте». Да, они неправы, когда эти слова говорит Моклер. Но его красноречию нельзя не подчиниться.

Его фразы чаруют, его периоды прекрасны! Если темой рассуждения он берет изречение Жида: «Символом я называю все, что есть явление» – мы удивлены, но не смущены. Мы знаем, что из этой неясной фразы Моклер извлечет стройный ряд выводов, которые своим изяществом, своим ослепительным блеском придадут полную ясность сомнительной мысли, сделавшейся предметом его эксперимента. Необходимо, чтобы она засияла! Мы должны быть ослеплены! Формула Жида туманна, невыразительна. Будучи выводом из совершенно индивидуального чувства, она обречена быть лишь словом, которое ничего не говорит другим. Она банальна, поскольку банальна всякая истина. Полна значения в руках самого автора. Бедна, как только он ее покидает. Казалось бы, что, будучи лишь выражением индивидуальной мысли, она совершенно не пригодна для логического анализа, особенно когда речь идет об истолковании точном. Это своего рода «Sunt cogitationes rerum» [180] . Вся ценность мысли зависит от ценности ума, который ее высказывает. Вот когда красноречие шествует с триумфом! Моклер берет формулу, сухую и жесткую, и драпирует ее в царственные одежды своего богатого слова. Он стилизует, приспособляет, располагает, комбинирует. Длинные куски материи он превращает в короткие туники, в платье и накидки. Манекен оживает: он начинает улыбаться. Кажется, он дышит. Создание Моклера совершенно: на него смотрят, им восхищаются, его любят. Из одной неясной фразы родилась целая теория символизма во всем богатстве литературной речи. Впоследствии мы опять, может быть, вспомним туманное изречение Жида, именно потому, что оно туманно. Но мы уже успели насладиться прелестью играющего блеска чудесного комментария.

Моклер дает нам понять всю справедливость старинной метафоры: «волшебство стиля». Его стиль производит магическое впечатление не блеском разнообразных красок, не звучностью слов, но красотой единой краски, чистотой своих оттенков. Он похож на полноводную реку, катящую свои струи поверх золотого песка и камней, сопротивление которых создает глубокую, непрерывную, тихую музыку. Если бы я не боялся быть непонятым, я сказал бы, что слышу в этом шуме отголоски метафизической гармонии, что вижу беспрерывное сверкание идей, в шумном потоке куда-то уносимых вперед.

Как бы то ни было, но во всех писаниях Моклера чувствуется большое очарование. Их очень много. Они отличаются чрезвычайным разнообразием и свидетельствуют об исключительной плодовитости автора. Моклер еще очень молод, моложе, чем это можно было бы сказать на основании его произведений. Но, конечно, он хочет быть не ментором молодого поколения, а его старшим братом и снисходительным советником. Эта роль вполне подходит к нему, но он справится с нею гораздо лучше, когда перестанет жадно искать идей, цветов, а добровольно замкнется в своем улье как в неприступной крепости.

Но разве не удивительно, что он умет говорить с таким мастерством в такие годы, когда другие едва научились слушать? Он никогда не был ничьим учеником, и его первая книга «Eleusis» [181] так же значительна, как и недавно появившаяся «Orient vierge» [182] . Тайна его престижа и авторитетности кроется, быть может, в следующих его признаниях: «Каждому моменту моей жизни я отдаю всего себя», «я открываюсь грядущей минуте во всем ее разнообразии, уловимом для моего духа».