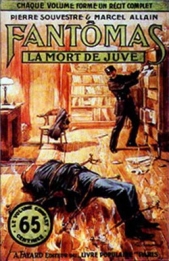

La mort de Juve (Смерть Жюва)

La mort de Juve (Смерть Жюва) читать книгу онлайн

продолжение серии книг про Фантомаса

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Juve parti, Fandor s’était naturellement conformé aux instructions précises de son ami. Le revolver au poing, il avait monté une garde farouche devant Nalorgne et Pérouzin, qui, atterrés, anéantis par la nouvelle que Fantômas était prisonnier, demeuraient sans mouvements, ligotés sur le sol.

Fandor, d’abord, avait été tout à la joie des nouvelles extraordinaires que Juve lui avait communiquées. Il riait tout seul en songeant que l’avenir était maintenant lumineux : Fantômas était pris, il allait être livré à la justice française. C’en était fini des luttes épouvantables qui depuis des années, ne laissaient aucun repos à Juve et à Fandor. Le policier même avait ajouté, n’insistant point sur ce sujet, car il était d’une discrétion exemplaire, qu’Hélène allait mieux, que la jeune fille, toujours détenue à Saint-Lazare, était en voie de guérison.

Et cela avait causé une telle joie à Fandor que les premières heures de sa captivité, ou plutôt de sa garde, avaient passé assez vite.

Fandor, toutefois, après avoir fait des réflexions joyeuses, après avoir envisagé l’avenir sous toutes ses faces, s’être congratulé lui-même à l’idée que Fantômas était pris, qu’Hélène allait mieux et que le bonheur parfait qu’il rêvait n’était plus qu’une question de jours, Fandor s’était mis à s’ennuyer profondément.

— C’est monotone en diable, pensait-il, la station que je fais dans cette champignonnière, en face de ces deux bonshommes ligotés, de ce maigre Nalorgne et de ce gros Pérouzin dont la conversation manque d’autant plus d’intérêt qu’étant étroitement bâillonnés ils ne peuvent articuler un mot.

Fandor, par compassion, autant que par ennui, avait fini par se dire qu’il était inutile et méchant de ne point soulager un peu les deux misérables qu’il gardait. Le journaliste s’était alors approché des captifs, avait donné quelque peu de lâche à leurs liens, les avait même affranchis des bâillons qui les étouffaient, tout en les avertissant qu’il agissait ainsi par pure compassion, mais qu’il ne se ferait aucun scrupule de leur casser la figure si d’aventure il leur prenait fantaisie de crier ou d’appeler au secours.

Nalorgne et Pérouzin s’étaient tenus cois. Les deux bandits étaient demeurés longtemps silencieux, puis enfin Nalorgne avait rompu son mutisme pour interroger Fandor :

— Quelle heure est-il, s’il vous plaît ? Allez-vous bientôt nous emmener d’ici ?

Fandor avait répondu, aimablement, presque, qu’il était à peu près quatre heures du soir et qu’il ignorait tout à fait quand on s’en irait de la champignonnière, mais qu’il souhaitait lui-même que ce fût le plus vite possible, car il avait l’estomac dans les talons…

Fandor, à cet instant, aurait certes bien engagé la conversation avec Nalorgne tant il s’ennuyait, et puis il aurait peut-être appris des complices de Fantômas quelques détails intéressants, mais Nalorgne, renseigné, s’était à nouveau tu et les minutes encore s’écoulaient sans que Fandor eût pu trouver une autre distraction que celle qui consistait à se promener de long en large dans l’étroite cave, bordée d’un côté par un tas de fumier et de l’autre par un monceau de détritus.

— Très joli, le paysage ! se répétait Fandor, qui commençait à s’énerver d’autant plus qu’il venait de griller sa dernière cigarette.

À six heures, Jérôme Fandor soudain, prit une décision.

À bout de patience, il alla se camper en face de Nalorgne et Pérouzin, et interrogeait les deux crapules avec cette extraordinaire gouaillerie un peu gavroche mais vraiment originale qui faisait le fond de son caractère :

— Dites donc, est-ce que vous trouvez qu’on s’amuse ici ?

C’était Pérouzin qui se décidait à répondre :

— C’est abominable, murmurait l’agent, c’est abominable de souffrir ce que nous souffrons. Monsieur Fandor, pour ma part, j’aimerais mieux encore être en prison, au dépôt, être n’importe où, que de rester ici. Est-ce que M. Juve va revenir ?

Fandor ne répondait point à l’agent, mais interrogeait son deuxième prisonnier :

— Et vous, Nalorgne, est-ce que l’endroit vous plaît ? vous trouvez-vous parfaitement bien ?

Nalorgne avait une réponse farouche ; pour une fois, le bonhomme perdait sa mine chafouine d’agent d’affaires véreux, il répondait presque avec une brutalité propre à émouvoir tout autre que Fandor.

— Je ne sais pas ce que vous allez faire de nous, monsieur Fandor, mais je crois que, quand vous étiez notre prisonnier, Pérouzin et moi, nous n’avons jamais eu la lâcheté de vous imposer une attente pareille. Si vous voulez nous tuer, tuez-nous tout de suite. Si vous voulez nous remettre aux mains de la justice, faites-le, mais, bon Dieu, par pitié, ne restons pas plus longtemps ici.

— Ouais, grommela Fandor, qui, les deux mains dans ses poches, contemplait la pointe de ses souliers à la façon d’un homme cherchant une inspiration, ouais, je vois, mes deux amis, que vous pensez exactement comme moi. Ça ferait plaisir d’aller prendre un peu l’air. Je ne dis pas que vous n’avez pas raison, seulement vous comprendrez que je ne me soucie point de vous donner la clé des champs. Et dame, comme j’imagine que vous n’allez pas m’accompagner de bonne grâce…

Nalorgne interrompait le journaliste :

— Vous plaisantez, demandait-il, voyons, monsieur Fandor, qu’avez-vous à craindre ? Juve nous a mis les menottes, nous sommes liés à ne pouvoir faire le moindre geste. M. Juve est parti à pied, certainement, car nous ne sommes pas éloignés d’une gare. Donc, vous avez le taxi-auto à votre disposition, eh bien…

Fandor, à son tour, ne laissait pas à son interlocuteur le temps d’achever :

— Ça n’est pas bête, ce que vous dites là, Nalorgne, remarquait le journaliste, et, ma foi, puisque Juve ne revient pas, nous allons aller au-devant de lui. Vous avez raison, vous êtes solidement liés, donc je n’ai rien à craindre. Et en tous les cas je vous avertis que si vous bougez pieds ou pattes, j’ai six balles blindées dans mon revolver qui me suffiraient à vous convaincre qu’il importe de rester tranquille. Ceci dit, écoutez-moi : je m’en vais vous hisser là-haut, dans le terrain vague. Le taxi auto est rangé sous le hangar abandonné près de la champignonnière. Je vous ferai monter à l’intérieur. Pour moi, je me mettrai sur le siège. Et ma foi, je vous emmènerai tout droit à la Préfecture. Cela vous va-t-il ?

Acceptez-vous de vous prêter docilement à ce plan d’opération ?

Que pouvaient répondre Nalorgne et Pérouzin ?

Il leur était évidemment bien impossible de refuser quoi que ce fût à ce que voulait leur demander Fandor, et puis ils étaient convaincus tous deux que mieux valait en finir tout de suite, et ils préféraient l’un et l’autre être rapidement livrés à la Préfecture plutôt que de supporter plus longtemps l’angoisse de l’attente dans ces conditions.

— Faites de nous ce que vous voudrez, firent-ils, nous n’essayerons pas de fuir.

Fandor, de son côté, se frottait les mains :

— Ça va, alors. Nous allons nous tirer d’ici. Ah, mais, j’y songe, et Juve ? Si jamais il revenait, il pourrait s’inquiéter de ne plus nous trouver.

Le journaliste tira son portefeuille, écrivit en hâte quelques mots destinés à renseigner Juve, si par hasard le policier survenait après leur départ. Il attacha cette feuille de papier bien en vue sur l’un des barreaux de l’échelle de la champignonnière.

Cela fait, Fandor, en moins de cinq minutes, hissa Nalorgne et Pérouzin au moyen de la benne jusque dans le champ désert. Il alla quérir le taxi-auto abandonné par Juve, y jeta les deux agents de police, mit le moteur en marche, sauta sur le siège.

Fandor, à cet instant, était joyeux, respirait à pleins poumons.

— Bougre, se disait-il à lui-même, je n’aurais jamais cru qu’il fût si pénible de passer une nuit et une journée enfermé dans une cave à champignons. Ah, que c’est beau, la nature et les petits oiseaux.

Fandor devait évidemment faire appel à sa puissante imagination pour s’extasier devant la nature, car le paysage qu’il avait devant les yeux ne prêtait guère au lyrisme. Il traversait en effet les quartiers épouvantables, mal famés et laids du Petit-Bicêtre, du Grand-Bicêtre, tous ces faubourgs qui entourent Paris d’une ceinture de misère et de puanteur.