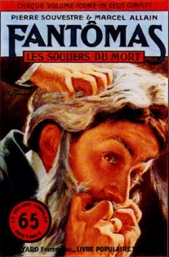

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)

Les souliers du mort (Ботинки мертвеца) читать книгу онлайн

продолжение серии книг про Фантомаса

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

D’une voix entrecoupée de sanglots, elle raconta ce qu’elle avait déjà dit à Jacques Faramont et avoué à M. Havard, à savoir qu’elle avait été au service de M. Baraban, qu’elle était partie de chez lui emportant une clé sans s’en apercevoir, ajoutant enfin qu’elle avait passé la nuit, précisément la nuit du crime, hors du domicile de son amant, et cela à la suite d’une dispute avec ce dernier. Tout cela, on le savait. Mais ce qu’ignoraient Juve et Fandor, ce qu’ignorait également Jacques Faramont, c’est que Brigitte, alors qu’elle se reposait, sommeillant sous les ponts entre deux et quatre heures du matin, y avait fait la rencontre d’un jeune homme dont l’allure et les manières n’étaient certes pas celles d’un homme habitué à rechercher pareil asile.

Tous deux avaient causé gentiment, pleuré ensemble. Ils s’étaient avoué avec naïveté qu’ils étaient des amoureux bien malheureux dans l’existence et que leur cœur leur faisait mal.

— Voyez-vous, reprit M. Havard en ricanant, lorsque Brigitte eut fini de refaire son récit, cette charmante idylle. C’est véritablement fort bien imaginé, et pour un peu, on serait tenté d’y croire si nous ne connaissions pas la vérité.

Juve hocha la tête silencieusement. M. Havard, qui prenait ce mouvement pour un assentiment, poursuivit, l’adressant à Brigitte d’un ton sévère :

— Tout cela est très joli, mademoiselle, mais, malheureusement pour vous, c’est du roman, de la pure invention. Nous n’en sommes pas dupes. Le jeune homme que vous avez rencontré sous les ponts ne vous était certainement pas inconnu. Pour quel motif et dans quel but êtes-vous entrée en relations avec lui ? C’est ce que j’ignore et c’est ce que l’instruction établira. Toujours est-il que je vous informe de l’arrestation de ce personnage présumé auteur de l’assassinat de M. Baraban.

— Mon Dieu, balbutia Brigitte, est-ce possible ? Ce jeune homme si gentil serait un assassin ?

À ce moment, la main de M. Havard se posait sur l’épaule de la jeune femme :

— Quant à vous, déclara-t-il en enflant la voix, je vous arrête également comme complice. Vous aurez à justifier de votre conduite devant le juge d’instruction.

Un hurlement retentit.

Jacques Faramont s’était précipité sur le chef de la Sûreté, il tombait à genoux devant lui :

— Monsieur, monsieur, je vous en supplie ! Épargnez Brigitte ! Ce que vous dites n’est pas possible. Elle est innocente, innocente.

Le jeune homme défaillait.

M. Havard l’avait écarté d’un geste. Michel l’agent de la Sûreté, emmenait Brigitte à demi morte d’émotion, incapable de résister.

M. Havard recommanda à Jacques Faramont :

— Quittez votre domicile le moins possible, monsieur ! Pendant quelques jours, restez à la disposition de la justice.

***

À trois heures du matin, Juve et Fandor causaient encore dans l’appartement du policier, rue Tardieu. Juve était furieux. Au moment où il était rentré, il y avait de cela une heure environ, le policier avait dit à Fandor :

— Je suis assommé. M. Havard est en train de faire gaffe sur gaffe. Cet homme va décidément trop vite en besogne. Il a voulu s’occuper de cette affaire, escomptant sans doute qu’il en retirerait une certaine gloire. Comme il est pressé, il va vite et, dans de semblables circonstances, quiconque va vite risque de buter et de culbuter. Il cherche des assassins partout où, à mon avis il n’y en a pas. Et il est tellement persuadé de l’assassinat de Baraban qu’il vient de décréter officiellement la mort de cet homme, ce qui permet à l’état civil de dresser l’acte de décès, et ce qui ouvre sa succession avec toutes les conséquences.

— Le fait est, reconnaissait Fandor, que c’est aller un peu vite en besogne. Toutefois, Juve, j’estime, moi, que Havard a raison lorsqu’il croit au crime. Je n’ai pas voulu vous faire part de mes impressions lorsque nous avons ouvert celle malle à la gare, mais il me paraît évident qu’elle a dû contenir le cadavre de Baraban. Voyez plutôt les taches de sang qui se trouvent à l’intérieur.

Juve protesta du geste :

— Je ne suis pas du tout de ton avis. D’abord, je ne crois pas que Baraban soit mort. Qui donc d’ailleurs l’aurait tué ? Et pourquoi ?

— Mon cher, vous avez une idée à ce sujet, dit Fandor.

Le policier haussa les épaules :

— Mais non, puisque je ne crois pas à l’assassinat.

— C’est-à-dire que vous considérez comme inutile l’arrestation de Théodore et de Brigitte. Il est vrai que, s’il y avait crime, d’autres gens peut-être pourraient être soupçonnés.

Fandor était, comme Juve, parfaitement d’avis que, ni Théodore, ni Brigitte, n’étaient capables d’avoir commis ce crime aussi audacieux que brutal. Mais alors, quels pouvaient être les assassins ?

Fandor, après avoir réfléchi, expliqua :

— Il faut procéder par ordre. Juve. Oubliez vos théories et répondez-moi franchement. Croyez-vous, oui ou non, qu’il y ait eu un cadavre dans cette malle ?

— Non, déclara nettement Juve, la meilleure preuve c’est que, ainsi que j’ai pu le constater, le fond, le plancher de cette malle, pour ainsi dire, est complètement vermoulu. Si l’on avait mis là-dedans un corps pesant une cinquantaine de kilos, il aurait défoncé la malle.

— Alors, Juve ?

— Alors, j’en reviens à ma thèse : maquillage, mise en scène fictive, combinaison bizarre, trucs extraordinaires, imaginés uniquement pour détourner l’attention, pour faire croire à un crime, alors qu’il n’y en a pas.

— Mais qui aurait procédé de la sorte ?

— Parbleu Fandor, il n’y a qu’un homme qui ait pu se donner tout ce mal, le principal intéressé : Baraban, l’oncle Baraban.

— Juve, Baraban est mort.

— Et moi, je te dis qu’il est vivant.

11 – LE VISITEUR INCONNU

Ce même jour, tandis que Juve et Fandor, ayant été témoins d’événements identiques, en tiraient des conclusions différentes, Fernand et Alice Ricard se trouvaient chez eux, à Vernon, dans leur petite villa à l’aspect tranquille, tout embaumée du parfum des corbeilles de fleurs et doucement caressée par le vent du soir, un vent tiède et exquis à respirer.

Alice Ricard était dans la salle à manger de la maisonnette. Fernand Ricard lui, flânait au jardin, redressant d’un doigt machinal, des œillets trop lourds, des roses trop épanouies qui menaçaient de rompre leur tige en s’écartant du tuteur.

Brusquement, Alice Ricard tressaillit.

Du jardin, la voix de Fernand montait, une voix qui appelait sur un ton fort ému :

— Alice, Alice !

— Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? Tu m’appelles ?

— Vite, vite allume la lampe !

Affolée, les mains tremblantes, perdant la tête, Alice Ricard s’empressa. Elle entendit son mari courir dans le jardin, elle entendit son pas précipité, elle entendit qu’il courait encore en escaladant les marches du perron.

Fernand Ricard rentra dans la salle à manger, sa femme se jeta presque sur lui :

— Quoi ? Qu’est-ce que tu as ? demanda-t-elle.

Le courtier en vins répondit en brandissant une enveloppe au-dessus de sa tête :

— La lettre, criait-il, voilà la lettre.

Puis il se tut, effaré, car Alice Ricard venait de se laisser choir dans un fauteuil comme anéantie.

— Mon Dieu, que tu m’as fait peur, j’ai cru que c’était…

— Que c’était quoi ? demanda Fernand Ricard surpris.

— Que c’était les gendarmes.

— Bon Dieu, disait le courtier en vins, tu deviens complètement folle ! Les gendarmes, ah ça, pourquoi veux-tu que les gendarmes viennent ici ? Et puis, trêve de plaisanterie, je te dis que voilà la lettre.

— Fais voir, tu es certain de ne pas te tromper ?

— Oh certain. Regarde l’en-tête.

— Oui, c’est cela et pas de doute. Allons, ouvre vite !

En quelques secondes, la lampe était allumée, coiffée de son abat-jour, posée sur la table. La salle à manger avait pris un aspect tranquille, un air d’intimité heureuse.